نشرة “الإنسان والتطور”

الخميس: 9 – 5 – 2013

السنة السادسة

العدد: 2078

بعض قراءات محفوظ فى الأدب الروائى خاصه (4)

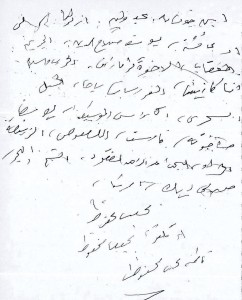

بقية ص 110 من الكراسة الأولى (6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . الفرسان دوما، الجبل

السحرى، الكراسى الموسيقية، يوسف

وأخوته، فاوست، اللصوص، الزنبقة

السوداء البحث عن الزمن المفقود، الشيخ والبحر

موبى ديك (ك.غ ؟؟ ربما:) جرثيا

نجيب محفوظ

أم كلثوم نجيب محفوظ

فاطمة نجيب محفوظ

مقدمة:

مازلنا فى صفحة 110 وقد وصلنا فى نشرة الأسبوع الماضى إلى الاستدراك من عملَىْ تولستوى (الحرب والسلام وأنا كارنينا) وعمل جيته (فاوست) إلى زعم إسلامهما بما أتاح لنا أن نتذكر جمال ويقين وإيمان إسلام محفوظ، وننتقل اليوم إلى ما تيسر من الأعمال التى طفت على سطح وعى شيخنا والتى وردت متلاحقة هكذا بما نتعرف به على البنية الأساسية لمن يريد أن يلم بالإبداع الأصيل.

نجيب محفوظ، يرشدنا إلى ماذا يقرأ من يريد يكتب، أعنى بعض ما ينبغى على من يتصدى للكتابة أن يقرأه، ونتذكر طه حسين وهو ينبه بعض الناشئين أو المتوسطين أنهم يكتبون أكثر مما يقرأون، الكسندر دوماس هو “فارس” نشرة اليوم فقد ورد على سطح وعى الأستاذ عملين: الأول “الفرسان الثلاثة”، أما الثانى: فهو ما صححت قراءتى له فى النشرة السابقة ورجحت أنه “الزنبقة السوداء” لنفس الكاتب. (مازلنا فى صفحة التدريب رقم 110).

بالنسبة للكتاب الأول “الفرسان الثلاثة” فقد أعاد لى ذكريات سنة رابعة ثانوى 1948 وكانت شهادة عامة تسمى “الثقافة العامة” وكانت رواية الفرسان الثلاثة مقررة علينا، وقد أحببت آنذاك بطلها دارتانيان أكثر من أى من أصدقائه الفرسان، أثوس، وبوثوس وأراميس، وكان بعض زملائى يتحيز لفارس أكثر من الآخر فى حين – على قدر ما اذكر – كنت معجبا بأن ما جمعهم معا هو اجتماعهم لهم معاَ ثم لمعنى الفروسية للناس، وهذا على ما أذكر ما جذب دارتانيان إليهم ولعله هو المعنى الذى أعيشه منذا أكثر من أربعين سنة فيما يسمى العلاج الجمعى، وأبحث من خلاله معنى “الوعى الجمعى” الذى كم ناقشت فيه استاذى محفوظ وأنا أصف وعى شعبنا تلك الأيام (وهو أكثر كذلك هذه الأيام) بأنه عكس ذلك باعتبار أنه “وعىّ متخثز”، وكان يعجب من هذا الوصف ويسألنى ماذا أعنى به بالضبط؟ فأقول له أننى لم أستعره من قراءة معينة وإنما من خبرة طفلية أيضا حين كانت أسمع أمى وهى توبخ الخادمة (لم تكن قد اختبأت تحت الاسم الجديد الكذاب: الشغالة) لأن اللبن جبّن منها، وكنت أسال أمى عن معنى جبّن، وكيف يعتبر خطأ جسيما هكذا وأن الشغالة إذا تركت اللبن يتجبّن تستحق هذا التأنيب (العقاب) مع أننى أحب الجبن بأنواعه، فكانت أمى تشرح لى بضيق بأن اللبن إذا جبّن قطّع ولم يتحول إلى لبن رائب (زبادى فلاحى) ولا إلى جبن، ولا هو يظل لبنا سائلا منسابا جميل المذاق، فلا أفهم، وحين ضاقت أمى منى بتكرار السؤال أذاقتنى يوما نتيجة خطأ الخادمة، فجزعت منه وشعرت أنها على حق فى تقريعها لكننى لم أفهم خطأ الخادمة بدقة فسألتها (أمى) فنادت الخادمة وذكرتها بعدد المرات التى نبهتها فيها أنها حين تغلى اللبن عليها أن تغليه على نار قوية (لا تذفئه) وأن تقلـّبه على فترات قصيرة ففهمت، أما وجه الشبه مع وعى شعبنا حين يتخثر، فهو للأسف ما وصلنى وأنا استقبل افتقار ناسنا إلى ما يجمعهم فيما أسميه الآن من خلال خبرتى فى العلاج الجمعى “الوعى الجماعى” وهو الذى يجعل من المجموع كيانا واحدا له وعى واحد، يتجلى عادة فى أوقات الحروب والثورات والمحن الكيانية التى يمر بها شعب ما، وهذا “الوعى العام” غير “الرأى العام”، وحين يتخثر هذا الوعى الجماعى نتشرذم مثلما نحن الآن!!

آسف، دعونا نرجع إلى الكسندر دوماس لنبدأ بالتذكرة بأنه: الكسندر دوما (1802 – 1870) الأب (1)، فضلا عن أنه مختلط العرق (من أم سوداء) وتاريخه يغرى بالحكى المطول لكننى سأحاول أن أضبط الجرعة، ذلك أن تنقلاته وحياته الشخصية كانت شديدة الثراء شديدة التنوع شديدة الاضطراب والعشق والجسارة، ولن أشير إلا أنه اشترك فى حملة نابليون على مصر، وأنه زار روسيا وإيطاليا وعاش بعض الوقت فى كل منهما، وغير ذلك، لكن ما شدنى وودت لو سألت أستاذى عنه هو عجبى مما ذكر عنه من أنه كان حين يكتب يعاونه آخرون فى ذلك، ومن أهمهم “أوغست ماكيه”، ولم أفهم أبدا كيف يتم مثل هذا التعاون فى كتابة رواية، وخاصة وقد وصل الأمر مع “ماكيه” إلى مستوى التقاضى لمحاولة الحصول على الاعتراف بهذه المساعدة، ومع أنه أخذ حقوقا مالية إلا أنه لم يقر له بسطر يبين اسم الكاتب، ولو كان شيخنا بجوارى الآن وأنا أطلع على هذه المعلومات الغريبة التى لابد أنه يعرفها تماما لسألته كيف يمكن أن يكون للروائى مساعدون غير احتمال تكليفهم بالحصول على المعلومات التاريخية أو الجغرافية المساعدة فى البنية الأساسية.

ونرجع للفرسان الثلاثة وكانت علينا بالانجليزية، وأنا لم أعد لقراءتها مرة أخرى لا بالعربية ولا بغيرها، لكننى أذكر أننى حين شاهدتها فى فيلم سينمائى بعد سنوات لم تجذبنى مثلما كان الحال وأنا أقراها طالبا، برغم أنها كانت “مقررة علينا”، وأنا فى الخامسة عشر.

ما علينا.

شكرا يا شيخنا دائما صاحب الفضل فى تعريفنا بما ينبغى أن نعرفه

ونرجع مرجوعنا إلى رواية “الزنبقة السوداء” فأنا لم أسمع عنها من قبل ولم أكن أعرفها ولكن دوماس الأب هو الذى ألفها أيضا، وبفضل عمنا جوجل حصلت على نسخة PDF مجانا، فرحت أقرأها فى لهفة بعد أن كان وقتى قد ازدحم مؤخرا حتى لم أعد أقرا بما فيه الكفاية، وخاصة رواية طويلة، رحت أواصل قراءتها كلها حتى انتهيت منها فرحا، ورحت أشكر شيخى مرة أخرى وهو يصر على مواصلة تثقيفى هكذا، ولا أعرف لماذا خطرت لى رواية “ماجدولين” التى سبق أن قرأتها كلها لأول مرة بفضل تدريبات شيخنا أيضا، لا يوجد شبه بين العملين بمعنى شبه لكننى أقول إنه شئ أقرب إلى أننى استشعرت “نفس الريح”، قرأت رواية الزنبقة السوداء الأصل كلها، ولم أكتف بالاطلاع على نبذة عنها ولم أعرف للأسف من الذى ترجمها إلى العربية، وإن كنت أشهد أنها ترجمة جيدة، وهى قصة عاطفية رقيقة توقفت أولا عند العنوان ورحت أبحث لماذا هى زنبقه ولماذا سوداء، ولماذا الحرص على تربيتها وتعهدها هكذا؟ وأنا لا أعرف هل كان الأمر كذلك قبل حوالى قرن ونصف قرن؟ إلا أنه يبدو إنه كان دائما كذلك حتى يصبح انتاج هذه الزهور وتطويرها موضع كل هذا التنافس وبالتالى فثم حاجة لاستنباتها تحتاج كل هذه الرعاية والعشق، ومن ثم المخاطرة.

والزنبق زهر طيب الرائحة واحدته زنبقة، الزنبق: هو دهن الياسمين، والزهرة المسماة كذلك تعطر الجو بأريجها وتزين المكان، وهذا النوع من الورود نادر جدا فى الزهور، وقد وصف العلماء وردتها السوداء بأنها كالظلام، ويتماوج في وسطها لون سماوي عميق الظلمة، يزيدها جمالا وسحرا، والزنابق السوداء تسمى “بملكة الليل” أو Queen of the Night: الزنابق بصفة عامة زهور نادرة وصعب زراعتها، والأغرب بين ألوانها المتعددة اللون الأسود حيث تتدرج الألوان من اللون القرمزى فالبنفسجي والأزرق ثم الأسود ، ونادر جدا الحصول على اللون الأسود الغامق إلا فى فصول معينة.

الرواية بصراحة إذا أخذت بظاهرها قد لا تجد فيها إلا صراع مألوف بين الخير والشر، وأيضا بين الصدق والمثالىّ ضد الكذب والمناورة، ثم لا تفاجأ بالنهاية السعيدة!! إذن من أين يأتى الخلود لمثل هذا العمل؟

تروى هذه الرواية قصة رجل هولندى يدعى كرونيليوس فان بيرل، أحب الزهور وعمل على استنبات زنبقة سوداء للفوز بالجائزة الكبرى، وقد راح فى استزراعه لها ورعاية نموها إلى تكوين علاقة عاطفية معها تجاوزت عنده حرصه على الفوز بالجائزة، ومع تتبع دور جاره اسحق بوكستل وحقده وتجسسه عليه، ثم الوشاية به حتى أودعه السجن، عموما فالأحداث تسير سيرا بوليسيا هادئا نوعا ما، لكن فى السجن حيث التقى فان بيرل بابنة حارسه “روزا” الجميلة، يتغير الإيقاع وتتطور هذه العلاقة الرقيقة النبيلة، فتُحرك عندى شيئا أعمق من مجرد استنبات زهرة مهما كانت جميلة، شيئا لعله خاص بى شخصيا قد يغير فكرتى الأولية عن الرواية ويعطيها العمق الذى تستحقه.

ما خطر لى ولست متمسكا به تماما، هو أن هذه الزنبقة السوداء هى بذرة الحياة الأصل التى هى فى داخل كل منا، وأن البحث عنها ورعايتها هو أولى مقابل الانغماس فيما يسمى “البحث عن الذات” بالشكل الذى شاع مؤخرا فى الثقافة الغربية وألصق بظاهر “الوجودية” حتى شوهها وما هى كذلك. الحياة لم تخلق ليبحث كل منا عن ذاته ليؤكدها، وإن كانت هذه مرحلة مهمة ولا يمكن تجاوزها (إلا إنكارا: ربما) وإنما الدعوة التى وصلتنى من هذه الرواية، ومن غيرها، هى أننا إنما خلقنا لنرعى الحياة ونخلّقها فينا وفى غيرنا، وأن هذا أمر يحتاج إلى صبر وإصرار وحب وتعاون حتى نستمر بشرا نستحق ما خلقنا الله به، ما دام قد سمح لنا أن نتطور إلى هذه البشرية الرائعة، والتى يبدو أننا على وشك أن نثبت أننا لسنا أهلا لها، الزنبقة السوداء على ذلك، يمكن أن نتلقاها باعتبارها “جوهر الحياة” أو “سر الحياة” التى يفوز من يرعاها ويستنتبتها بما يستأهل من حب خاص وتقدير عام يعود على المسيرة البشرية كلها بما هى تستحقه.

حين نظمت قصيدة قصيرة اسمها “لؤلؤة” اكتشفت بعد ذلك وأنا أقرأ أصداء السيرة لشيخنا محفوظ أنه كتب فقرة “71” بنفس العنوان “اللؤلؤة”، وجاءنى نفس الخاطر الذى جاءنى وأنا أكتب قصيدتى، وهو قريب من هذه الفكرة التى لاحت لى وأنا أعيد قراءة الزنبقة السوداء.

قلت فى قراءتى لفقرة “اللؤلؤة” فى أصداء السيرة لمحفوظ ما يلى:

المتن

71- اللؤلؤة

”جاءنى شخص فى المنام ومد لى يده بعلبة من العاج قائلا: تقبل الهدية. ولما صحوت وجدت العلبة على الوسادة. فتحتها ذاهلا فوجدت لؤلؤة فى حجم البندقة. بين الحين والحين أعرضها على صديق أو خبير وأسأله : “ما رأيك فى هذه اللؤلؤة الفريدة؟”.

“فيهز الرجل رأسه ويقول ضاحكا:،”أى لؤلؤة.. العلبة فارغة”. وأتعجب من إنكار الواقع الماثل لعينى.

ولم أجد حتى الساعة من يصدقنى. ولكن اليأس لم يعرف سبيله إلى قلبى.”

(نجيب محفوظ)

القراءة:

الحلم – كما سبق أن أشرت من قبل ليس هو بالضرورة ما يحدث أثناء النوم، ولكنه “العالم الآخر” بشكل ما، وحلم هذه الفقرة يكشف عن تركيبة بشرية أساسية وعميقة، وفى نفس الوقت هى من أبعد المناطق عن الدراسة والبحث، والفرض الذى أطرحه لقراءة هذه الفقرة يقول:

إن الوجود البشرى، مهما عرفنا أبعاده ومراميه وتركيباته وأقطابه لايحكمه وينظمه – فقط – ما نعرف عنه، لأن ثمة منطقة مجهولة تـسـقط أحيانا إلى الخارج (منذ الفاكهة المحرمة فى الجنة حتى حكاوى الأساطير)، أو تظل قابعة فى الداخل (نسميها أحيانا “الذات” ونظل نبحث عن تحقيق الذات دون تحديد عادة لأى ذات تلك التى نحاول تحقيقها) أو هى -هذه المنطقة الأخرى- تـُفعلن لتعيد تنظيم “الممكن من المتاح”، وهى هى مصدر طاقة الإبداع المتجدد باعتبار أن الإبداع هو البحث المتصل فى اتجاه استكشاف مجهول ليصبح معلوما جزئيا يؤدى إلى مجهول أكبر، معلوما ناقصا، فمجهول أكبر، وهكذا..، وهذه المنطقة الأساسية والمحورية والخاصة ليس لها اسم، وهى مرتبطة ارتباطا وثيقا -من وجهة نظر هذا الفرض- بمفهوم الغيب، وعندى أن الإيمان بالغيب (تدينا) هو من قبيل الاعتراف الذاتى بهذه المنطقة الأساسية الجاذبة الموجـهة المفجـرة المجهولة، وهى منطقة، أو مساحة، أو جوهر، بدون اسم: اسماها سعد الله ونوس ”الماسة”، وأسماها محفوظ هنا “اللؤلؤة”، وهو نفس الاسم الذى أطلقته عليها فى قصيدة قديمة لى لم تنشر، ويبدو أن جذب هذا الاسم يرجع لأن اللؤلؤ يكمن داخل جوف القوقع، والناظر من خارج لايراه أصلا رغم أنه هو المطلوب أولا وأخيرا.

من قصيدة اللؤلؤة:

صغيرة ومبدعة، تنير قلبى فى ظلام الصومعْة، ألمحُها، أحسـُّـهـا، ألمسُها، أدسُّـها، أذيـبها، أذوب فيها، وبهـا.

أكـونـها، تكونـنى، فأستكين فى دعة.

فى دفـئها: يذوب ثلجى تمحى مخاوفى، فتبعد الغيلان تخـتـفى،

أمد كفى ألمس الأجنة النجوم، فتحمل الرياح حبة اللقاح لؤلؤة، من ظهر لؤلؤة،

خبأتها عنهم جميعا فى حنايا كبدى، ألبستها الأسماء أقنعة: [النبض، حسى، لوعتى، الوهج، فكرى، منتهاى، قبلتى] تبسمت فى سرها تحسستْْ حبلَ الوريد كفُّها،

…..

عَبَّادها: يميل صوب ميلها، يغوص بعـد غربـِهَا،

تمتد أذرع المصلوب فى انتظار صـبحها.

يحيى الرخاوى

20-8-1981

……………….

الفرق الذى وصلنى بين لؤلؤة محفوظ الهدية الجميلة، ولؤلؤتى الأصل الغائرة المتقلبة التجلى لكنها تظل تقع فى بؤرة وعى الوعى وبين الزنبقة السوداء هنا هو أن “كورنيليوس فان بيرل” راعيها ومستنبتها كان يواصل تخليقها خلقا بما يقابل التعبير الأحدث عن الشخصية الإنسانية وأنها ليست موجودة جاهزة للكشف، وإنما هى تتخلق لا تتحقق لإنها دائمة التكوّن Always in the making

…..

هذا وتوجد أيضا لمحات فى الرواية بمثابة “الأحياء” للزنبقة كائنا حيا: انظر إلى كورنيليوس وهو يقول لروزا

” …. وكأن والدك حطم فؤادى حين داس بقدمه على البصيلة، اعتنـِى بها كما تعتنى الأم بطفلها، وكما يعتنى الجندى الجريح بقائده الجريح”.

ثم لاحظ كيف تثور الغيرة فى قلب روزا وهى تقول لكورنيليوس:

“انت تهتم بزنبقتك أكثر من اهتمامك بى”

وأيضا حين تشترط ألا تكون غريمتها حاضرة لقاءهما:

فسأل كورنيليوس: “ألن تأتى لرؤيتى غداً؟

– “سآتى لرؤيتك إذا…”

– “إذا ماذا؟”

قالت روزا: “إذا لم تأت على ذكر شىء عن الزنبقة السوداء”.

……

……

يتأكد موقع الزهرة ومعناها حين ننصت إلى كورنيليوس وهو مستغرق فى الغناء قرب النهاية:

أنا زهرة إبنة النار”

تجوب الدنيا دون أن تموت.

أنا ابنة الماء والهواء،

طفلة الأرض والسماء.

قدماى مغروستان فى الأرض الطيبة.

وأرفع رأسى إلى السماء؛

روحى جاءت من الجنة وقت مولدى.

وتعود إلى الجنة حين مماتى.

وتنتهى الرواية نهاية الأفلام المصرية القديمة بزفة زائطة،

وحتى اسم الفصل الأخير هو “النهاية السعيدة”.

ولا أرفض ذلك!

[1] – لتميزه عن ابنه غير الشرعى الذى كان كاتبا مميزا أيضا واسمه الكسندر دوما الاب

يحيى الرخاوى طبيب نفسى

يحيى الرخاوى طبيب نفسى