نشرة “الإنسان والتطور”

الأحد: 19-5-2013

السنة السادسة

العدد: 2088

كتاب: الأساس فى العلاج الجمعى (29)

“العوامل العلاجية” فى رأى “يالوم” (4)

مناقشة العامل العلاجى الرابع (يالوم)

الإيثـار (الغيرية) Altruism

مقدمة:

بناء على ما وصلنى، وأثبتُّ بعضه فى بريد الجمعة، من توصيات: سوف أحاول مواصلة عرض آراء “يالوم” فى العوامل العلاجية فى العلاج الجمعى ولو موجزا بقدر الإمكان، وذلك قبل عرض خبرتنا، أولا بأول.

المناقشة:

تعجبت من طريقة حديث “يالوم” عن الإيثار كعامل علاجى، وقد كان عجبى ليس نتيجة لرفضى أن يكون كذلك، ولكن لكيفية تقديم “يالوم” هذه القيمة العلاجية بشكل أقرب إلى المباشرة، وصلتنى وكأنها قيمة “أخلاقية” “إيجابية” “مفيدة”، ثم عذرته فما الكتابة كالممارسة، وهأنذا أعانى من نفس الموقف الذى لا أعرف له حلا، وفى محاولة اختراق مقاومتى أقول:

أشار “يالوم” بتعميم لم أفهمه أن المرضى النفسيين يشعرون بشعور عميق بأنه ليس لديهم ما يعطونه للغير، ثم راح يعدد كيف أن ممارسة العطاء من خلال التفاعل فى هذا العلاج تفيد مثل هذا الشخص، فيستفيد وهو يستشعر قدرته وفاعليته، ومن ثم يتغلب على شعوره الظاهر أو الخفى بالعجز أو القصور أو الدونية.

تعجبت إذ أفرد “يالوم” ذراع العطاء مستقلا عن ذراع الاخذ، كما أنه ركّز على أن ذلك ينمى القدرة ويحفز المبادأة، كما افتقدت توظيف حركية الأخذ والعطاء فى تنشيط وتوثيق وتحريك العلاقات البشرية (وإن كان قد أفرد للعلاقات البينشخصية فقرة مستقلة كعامل علاجى (فيما بعد).

فى خبرتنا لا نفرح كثيرا، وربما ولا قليلا، بشكل خاص لممارسة “الإيثار” بالذات كعامل مستقل، بل إن كلمات مثل “العطاء” و”الإيثار” أو “التضحية” ليست من الكلمات المرحب بها فى التفاعل أثناء الجلسات، وكان هذا التحفظ يزداد أكثر حين نرصد شعور المعطى بالعطاء بمعنى “الإيثار” بالذات، وهو اللفظ الذى استعمله “يالوم” والذى يعنى تحديداً: “تفضيل الآخر على الذات”!!، وقبل أن نعرض الملاحظات والفروق بالنسبة لموقفنا من هذا العامل، أشعر أنه لا بد من الإشارة أولا إلى اعتبارات أساسية هى التى قد تكون مسؤولة عن توجيه المسار، وتحديد نوعيات التفاعل غالبا، ليس فقط بالنسبة لموقفنا من الإيثار، وإنما بالنسبة لمجمل فاعلية هذا العلاج وطبيعته (لهذا قد يتكرر ذكرها، فعذرا).

اعتبارات أساسية:

بعدان أساسيان يحضران فى خلفية هذه الممارسة بوجه عام، لا مفر من الاعتراف بهما ابتداء وباستمرار لعل فى ذلك ما يوضح الاختلافات، ويبين طبيعة المسار الخاص بنا فى هذه الخبرة المحددة.

أولاً: إن الممارسة التلقائية للعلاج الجمعى هى تنشيط ودفع لجدل النمو، وقد بينا ما نعنى بذلك من قبل، وهذا يتضمن تنشيط برامج تطورية عريقة كادت تتراجع أمام أفكار وممارسات أحدث فأحدث غلبت فيها تخطيطات العقل الأحدث دون سائر العقول، هذه البداية تضعنا مباشرة أمام منظور تطورى عملىّ نعايشه “معا” رأى العين (دون أن نسميه أو نناقشه غالبا)، وباعتبار ما أعرفه عن انتمائى لهذا الفكر دون ربط مباشر بنظريتى التى تحمل اسم التطور، فإننى أقوم بقراءة مرضاى وخاصة الذهانيين منهم، وكذلك قراءة تطورهم (أو تدهورهم) عموما وأثناء هذا العلاج خاصة، من خلال البرامج الأساسية للتطور، بمعنى ارتباط حركتنا معا مباشرة بحركية النمو وحتمية اضطراده فى نبضات (الإيقاع الحيوى) وبالتالى يكون دورنا فى العلاج النفسى (والحياة) مرتبط بمواكبة واستيعاب وفهم ودفع هذه الحركية فى اتجاهها، وهذا يجعل كل العوامل (العلاجية) تنبع من، بل وتقاس بمدى اتساقها مع طبيعة التطور وبرامجه، الأمر الذى يظهر فى النتائج بصفة عامة، ويتجلى فى صعوبات ومراحل العملية النمائية باستمرار، وعلى هذا فحين نقرأ ما طرحه “يالوم” بشأن الإيثار، فإننا نفعل ذلك بنفس المنظار تقريبا، أعنى نجد أنفسنا تلقائيا، نبدأ من برامج ومسار ونحن نبحث معوقات وآفاق التطور، ثم نضيف ما تيسر من خبرتنا فى محاولة تصحيح توجهه، وتدعيم فاعليته…بما يرتبط بشكل ما بثقافتنا، ولا أخجل أن أقول بمدى تخلفنا (الذى قد يثبت أنه مزية لو أحسنا الانطلاق منه).

ثانياً: البعد الآخر الذى يتداخل بشكل مباشر وعميق وأساسى مع بعد التطور هو علاقة هذا التطور بخالق الحياة، دون أى تنظير ميتافيزيقى أو لاهوتى أو أيديولوجى، فقط باعتبار مدى ارتباط هذا البعد بالمنظور التطورى النمائى السالف الذكر، وهذا مرتبط بشكل ما بالمستوى الذى وصل إليه تطور الوعى عند الإنسان، ثم الوعى بالوعى، وهو أمر يضع الإنسان فى وضع خاص وهو يتجذر بأصوله فى أصل الحياة من قبل نشأتها امتدادا إلى مطلق الكون دون معرفته، وهى وصلة مرتبطة بشكل أو بآخر بثقافتنا، وبالإدراك عموما، وهى متضمنة فى حدس الأطفال، وإيمان كبار السن (العجائز)، ونبض الدين.

وقد وجدت أن الممارسة مع هذه المجموعات فى قصر العينى بتعليمها المتواضع، ومستواها الاجتماعى الرقيق، وحدسها الفائق، وتنوع أمراضها، تقربنى إلى هذين البعدين دون حاجة إلى ذكرهما أو تذكرهما أصلا، لكن من واقع الممارسة أجدنى أعيشهما طول الوقت ويصلان إلى المجموعة والمتدربين دون أى إحالة محددة لأى منهما اللهم إلا بعض التلميح الاضطرارى أحيانا لحضوره معنا وحضورنا، حوله به، بشكل حذر عابر، وبالألفاظ البسيطة العادية التى يستعملها العامة (والخاصة بدرجة أقل).

من البديهى أننى سوف أرجع إلى هذين البعدين كثيرا فى مواقع أخرى وإن كنت آمل أن أوصل للقارئ ضرورة الانتباه إلى أن هذا المنطلق هو منطلق“عملى” “إمبريقى” “إيمانى” “آنى” “ثقافىّ”، وليس أكاديميا ولا دينيا أصلا.

عن الإيثار:

فإذا عدنا إلى تناول هذا العامل – الإيثار – مقارنة بما جاء فى رأى “يالوم” فإننى سوف أطرح الملاحظات العملية المتعلقة بممارستنا انطلاقا من هذين العاملين بشكل أو بآخر، إذ لا سبيل إلى عرض الفروق الثقافية بغير ذلك:

أولا: نحن نتناول الإيثار انطلاقا من النظر فى تنوع العلاقات الثنائية تطوريا (نشرة الغد)، ثم كيفية تخليق الوعى الجمعى مع تطوير هذه العلاقات، وبالتالى يتهمش البعد الأخلاقى المثالى لحساب المنطلق التطورى العملى، فينقلب ما أسماه “يالوم” (والناس) الإيثار إلى نوع من الأنانية الأرقى والأذكى، وذلك من خلال حركية العلاج التى تقابلالنقلة التطورية من التركيز على حفظ الفرد بمكاسبه الخاصة أو تفرده إلى الوعى بجوهرية الحفاظ على الفرد لصالح الجماعة وبالعكس، مستوحين كل ذلك من تاريخ التطور بمعنى: أن حفظ الفرد دون جماعته هو إذعان للانقراض بشكل ما، هذا ما نتعلمه من تاريخ التطور عامة، فما بالك فيمن يتصور أنه يتربع على قمتها ويسمى الإنسان (مرة أخرى، نحن لا نناقش ذلك مباشرة أثناء العلاج طبعا).

من أبسط الاضافات والتعديلات العلمية التى طرأت على علم التطور اهتزاز الفكرة التى سادت ردحا من الزمن حتى استقرت كأنها بديهية، وهى التى تقول “أن البقاء للاقوى” لم يعد هذا المبدأ صحيحا دون تحفظ، وإنما ثبت، ثم تأكد أن البقاء “للأقدر تكافلا”، مع أفراد نوعه أولا، ثم امتدادا إلى مجموعات الأنواع التى تشاركه فى التواجد معا فى الطبيعة المحيطة به، من هنا يصبح ما يسمى الإيثار برنامجا بقائيا نافعا للفرد والنوع والحياة على حد سواء، ولا يحتاج لأى إعلاء لقيمته الأخلاقية والمثالية ولو نسبيا بدرجة أو درجات.

ثانيا: من هذا المنطلق يتحول العطاء، حتى الذى يبدو تفضيلا للآخر على النفس (الإيثار) إلى مجرد ممارسة برنامج أذكى للحفاظ على الفرد فالجماعة فالنوع، ويكاد تختفى فكرة المفاضلة بين “أنا أم أنت”، “إلى أنا فأنت وبالعكس” لصالحنا معا، ونحن نمارس ذلك حتى فيما يتعلق بما يسمى “الحب” إذ أن أحدا لا يستطيع أن يحب آخر إلا إذا أحب نفسه، فحب الآخر مرورا بحب النفس يدعم العاطفة ويدعمها، وحب النفس غير الأنانية مما قد نعود لمناقشته تفصيلا فى إحدى الألعاب.

ثالثا: لاحظنا أن ما يسمى الإيثار، حتى بمعناه الشائع، هو نتيجة لتقدم نمو المجموعة أكثر منه عاملا علاجيا فى ذاته، وحين تظهر فوائده على المُعِطى من خلال التفاعل والممارسة، فإن حلقة علاجية تتكون فيصبح عاملا إيجابيا نمائيا بعد أن ينتقل من المستوى الأخلاقى المثالى تقريبا إلى المستوى النفعى البقائى للمجموع بدءًا بنفسه فبالذى أخذ منه.

رابعا: لا نستعمل ألفاظ العطاء إلا نادرا، إذ بمجرد أن نستعمل هذا اللفظ ومرادفاته تقفز النصائح بسهولة مسطحة، وقد أشرنا من قبل إلى تلك القاعدة الإضافية فى التفاعل حين نذكّر أن يجرى الحوار أو التفاعل “من غير سؤال ولا نصيحة” (ما أمكن ذلك) وإنما يتجلى العطاء (شاملا الإيثار) فى سلوكيات وتفاعلات لا تسمى عطاء عادة، ومن ذلك عطاء الوقت، وعطاء الفرصة، وعطاء الرؤية، وعطاء الإنصات، وعطاء الاحترام، وعطاء التذكر، وكل هذا يصل تدريجيا إلينا حتى نتعود على اعتباره من أولويات أنواع العطاء وأهمها، وهذا طبعا يختلف عن التعاطف الظاهر أو التطمين المباشر، ورويدا رويدا يختلف مفهوم العطاء (والإيثار) اختلافا أكيدا مقارنة بالشائع فى الحياة العادية وأيضا فى المنظومات الأخلاقية والدينية التقليدية.

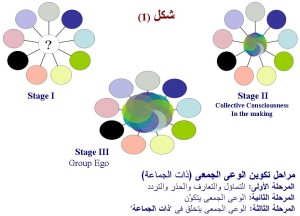

خامسا: مع تكون الوعى الجمعى لاحظنا أن من يعطى لا يعطى فردا بذاته بقدر ما هو يدعم الوعى الجمعى بطريق غير مباشر، وحين تنتقل العلاقات البينشخصية من مستوى العلاقات الثنائية إلى الانتماء إلى قاسم مشترك واحد، يشارك فى تخليقه كل أفراد المجموعة، وهو ما أسميناه بالوعى الجمعى Collective consciousness، يصبح للمجموعة ذات مستقلة ضامّة حاوية فى نفس الوقت (شكل 1).

سادساً: يصعب عادة حسابات العطاء “بمن” الذى كسب مِنْ مَنْ على حساب “من”، مادامت العملية ذهابا وجيئه طول الوقت، وأيضا لغموض مقاييس المكسب والخسارة وصعوبة قياسها فى وقت التفاعل فورا.

سابعاً: كانت ممارسة تفاعلات وخبرات العطاء تجرى جنبا إلى جنب مع تفاعلات وخبرات محاولات التغلب على صعوبة الأخذ، وقد لاحظنا أن صعوبة “الأخذ” لا تعنى رفض الأخد بقدر ما تعنى تفضيل الأخذ خطفا أو سرا، وقد لاحظنا أن كسر صعوبة “الأخد” مرتبط بشكل غير مباشر بتنمية القدرة على العطاء، أى أن من ينجح فى أن يقبل أن يأخد ما يأيته من آخر وهو يتجاوز الحذر والتردد فى عملية الأخذ، هو الذى يصبح أجهز وأسهل عطاء أسهل وأصدق.

ثامناً: كانت المشاركة بمعنى المواجدة Empathy من أهم ما تعلمنا منه خبرة خاصة كشفت عن نوع من العطاء شديد التميز فى الإنسان خاصة، إذ يتبين فيه المشارك الفرق بين أن “يتألم على” وبين “يتألم مع”، وحتى وهو “يتألم مع” فإننا لاحظنا أنه ينتقل من مشاركة الآخر آلمه إلى تحريك ألمه الشخصى فى نفس الوقت، فيكون أقرب وأصدق، ويتم تبادل الأخذ والعطاء من نوع آخر أرقى وأبقى.

تاسعاً: كان حضور الوعى الجمعى عاملا وصيًّا مشتركا مساعدا فى التغلب على صعوبات كل من الأخذ والعطاء، وخاصة إذا ارتبط بثقافة التواصل الإيمانى دون وصاية اغترابية فوقية، فمن حيث المبدأ فإن صعوبات العلاقات الثنائية كانت دائما توضع موضع الاختبار ولا تحل غالبا إلا بتدخل عامل مشترك هو الانتماء معا إلى الوعى الجمعى الذى يتصاعد إلى غايته بما تتيحه له ثقافتنا الخاصة (1)

وبعد

أما كون الإيثار بالذات هو عامل علاجى فلابد أن نستنتج من كل ما سبق أنه ليس كذلك بالمعنى الحرفى للإيثار، ولكنه من بعد تطورى كما أوضحنا يصبح تنشيطا لبرنامج تطورى أرقى مازال يمارس بكفاءة عند كثير من الأحياء، ربما أكثر كفاءة مما يبدو على معظم ممارسات الإنسان المعاصر، وبالتالى: فالأرجح لدينا أن العامل العلاجى فى هذه المنطقة يتحقق بتقدم أفراد المجموعة نحو الوعى الجمعى (ذات المجموعة) الذى يصبح ممثلا لكل فرد من المجموعة فى نفس الوقت، وليس بالضرورة نتيجة لتعلم كل منهم كيف “يؤثر” الآخر على نفسه، وإنما هو يصبح أكثر موضوعية وأقرب إلى ممارسة هذا النوع من الأنانية/الغيرية/التطورية التى هى بمثابة تنمية الوعى بأنه: لا جدوى ولا معنى ولا أبقى! من أن أحصل وحدى على حقى، أو حقوقى بما فى ذلك الإنصات والرؤية والاعتراف، ما لم يحصل غيرى وبإسهام منى، على نفس الحق، وأنه لن يتحقق هذا إلا إذا مارسنا معا كجماعة مثل ذلك، وحين تصبح المجموعة نموذجا مصغرا لمحاولة تصحيح مسار العلاقات البشرية، لترتقى فتكون أقرب إلى علاقات الأحياء الأدنى!!!، بمعنى أنه بالرغم من نمو الوعى واللغة عند الإنسان إلا أن تخلف نمو الذكاء التطورى، والأنانية الغيرية، قد وضعه فى مأزق تطورى بعض مظاهره هو المرض النفسى.

هامش مؤقت حول البعد الثانى:

ثم إننا لاحظنا أثناء هذه النقلات بوجه خاص أننا نستعمل ألفاظا عفوية مثل “عالبركة” أو “كله على الله” أو “ربنا يبارك” ولانتوقف عندها، لكنها تصلنا من خلال ثقافتنا بمعنى موضوعى إيجابى لعله يقول: إن الله يبارك فى كل هذا، لأن الذى خلق الحياة وقوانين تطورها هو الذى يعين على تصحيح مسارها، ونحن لا نعلن ذلك إلا من خلال أقوال عادية أولية تتفق مع الثقافة الخاصة بنا كما ذكرنا، لكنها تتوازى فى عمقها مع الخطوط العريضة لما أسميناه تنشيط جدل النمو، الأمر الذى ربما يسميه المتدين الفطرةأو يسميه الشخص العادى بما شاء أو يسميها العالم بأى اسم تجاوزى، برغم أننا نتعامل مع هذا العامل عيانيا طول الوقت تقريبا.

ومن ثم نقبل هذه العبارات وهى تتردد فى المجموعة وتقوم بفاعليتها دون اغتراب أو تفكير.

خاتمة:

غدًا سوف نبدأ من بعد تطورى انطلاقا من تشكيلات “العلاقات الثنائية” باعتبارها أصل ننطلق منه إلى العلاقات الجماعية.

[1] – اجتمعا عليه وافترقا عليه ولنا فى ذلك عودة تفصيلية (أراعى ألا أستشهد بنصوص دينية بشكل مباشر عامدا خشية الاختزال أو الاغتراب).

يحيى الرخاوى طبيب نفسى

يحيى الرخاوى طبيب نفسى