مقدمة فى:

العلاج الجمعى

من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق

أ.د. يحيى الرخاوى

2019

الإهداء إلى أبنائى وبناتى وقد تعلمتُ من مثابرتهم، ثم من اشرافى عليهم: أ.د. عماد حمدى غز أ.د. عزة البكرى أ.د. نهى صبرى (المرحومة) د. نجاة النحراوى

الإهداء

الإهداء

مقدمة

مقدمة

مقدمة:

اكتشفت مؤخرا وأنا أقوم بجمع ما تيسر من أعمالى للصدور فى طبعات ورقية أن كثيرا من أطروحاتى الباكرة سواء التى صدرت فى كتب مستقلة أو مقالات متفرقة قد بلغ عمر بعضها أكثر من أربعين سنة، كما أننى لاحظت أن خبرتى الممتدة فى واقع الممارسة طوال ما يزيد عن ستين عاما، قد سمحت لى بدرجة من النقد الذاتى والإضافة والتعديل، برغم بقاء جوهر المسألة راسخا، وهكذا وجدت أنه قد آن الأوان لإعادة النظر وإعادة المحاولة، والتحديث ، والتوضيح والاستشهاد وغير ذلك مما أتاحه الله لى.

ثم إنى قد قمت خلال ذلك بنشر كثير من هذه الأطروحات والأعمال فى النشرات اليومية، فى موقعى (النشرة اليومية “الإنسان والتطور”)([1])، ومن ذلك بعض أجزاء هذا الكتاب وتلقيت تعليقات عن بعضها فى بريد الجمعة، بما أتاح لى أن يتواصل الحوار حول ما ينشر تباعاً متى كان ذلك ممكنا، مما سمح لى بالتعديل مع ظهور هذه الطبعة الورقية.

المفروض أن هذا العمل هو بمثابة تحديث مطول لكتيّب “مقدمة فى العلاج الجمعى”([2])، وهو الكتيب الذى كان قد كتب أساسا كمقدمة لبحث الماجستير الذى قام به الإبن أ.د. عماد حمدى غز سنة 1975 ([3])، ثم أصبح كتيبا مستقلا بعد الاستجابة لاقتراح أ.د. رفعت محفوظ ([4])،، وبرغم أنه ظهر كتيبا محدود الغرض (مقدمة رسالة للماجستير) إلا أنه كان دائما فى محور اهتمامى الأساسى من الناحية العملية فالتنظيرية طوال هذه العقود، كما بلغتنى من كل من قرأه أهمية ما وصله منه على صغره وحدود ظروف نشره السابق.

أثناء مراجعتى له الآن وجدت أن ثلثه الأخير لا يرتبط بالعلاج الجمعى مباشرة بل بالخطوط العريضة لنظريتى الباكرة فى التركيب البشرى التطورى)[5]( ومن ثم العلاج، كما أن أوسطه متعلق بشكل مباشر بالمجموعة العلاجية التى أجرى عليها هذا البحث القديم للحصول على درجة الماجستير، فلم يبق من الكتيب ذى القطع الصغير إلا بعض ملامح تاريخية ومعالم عامة موجزة للخطوط العريضة للمنهج والممارسة.

إن المسألة إذن قد لا تكون تحديث كتيب كتب لغرض خاص فى وقت باكر، خاصة بعد أن صدرت سلسلة كتبى “فقه العلاقات البشرية” لوحات تشكيليلة من العلاج النفسى والحياة([6])، وكان أغلبه من واقع ممارسة خبراتية جماعية لما يسمى مجموعة المواجهة Encounter group التى سجلت خبرتى معها من واقع عملى خبراتى، سجلتها أولا شعرا بالعامية المصرية ثم شرحا في الأعمال السالفة الذكر.

هذا الكتاب الحالى ليس طبعة ثانية للكتيب الأول الذى أعتبره مجرد نقطة انطلاق لتسجيل بعض ما وصلنى من تقنيات، وشواهد عملية لطبيعى وصعوبات البحث فى هذا المجال.

هذا، ويبدو أننى قد بدأت جمع أعمالى لنشرها ورقيا ومن أهمها خبرتى في العلاج الجمعى بعد أن وصلنى منه ما أنار لى طريقى إلى عدد من المنظومات والحقائق وأنا أكتب فى “الإدراك”([7]) بالذات، مثلا عن الوعى الجمعى، والوعى المطلق إلى الوعى الغيب إلى معرفة الله.

كررت مرارا ومن البداية أن الممارسة كانت مصدرى الأساسى، وكانت أهم مجالات الممارسة هو العلاج الجمعى بوجه خاص، مع هذه العينات من المرضى والمتدربين طوال نيف وأربعين سنة فى قصر العينى ممثلة للطبقة الوسطى والأدنى من الشعب المصرى، فإذا كان ذلك الكتيب المقدمة قد ظهر من واقع خبرة مجموعة علاجية واحدة لعام وبعض عام، فماذا يمكن أن تكون الحال الآن (49 سنة X 52 أسبوعX متوسط عشرة مرضى ومتدربين اثنين على الأقل؟ يطرح منها الأجازات الرسمية فقط)!! بالإضافة إلى ما تيسر من ممارسات فى عيادتى الخاصة، ومستشفى “علاج الوسط” (المقطم) الذى أتولى مسئولية التدريب والتخطيط فيه؟!!!؟ هذا علما بأنه قد تم تسجيل معظم جلسات العلاج بالموقع الأساسى والمصدر الأهم لهذه الخبرة، وهو قسم الطب النفسى بكلية الطب قصر العينى، وذلك بإذن صريح موثق من المشاركين، وذلك بالجهود الذاتية البدائية بالصوت والصورة طوال العشرين سنة الأخيرة تقريبا، ولكنه تسجيل تنقصه الحرفية والإتقان، والفضل فيه من حيث المبدأ، يرجع إلى الابن د. أسامة رفعت، ولا أعرف كيف يمكن الاستفادة العلمية والتدريبية من هذه التسجيلات لتوصيل بقية الرسالة، ولعل الابن د. أسامة وزملاءه يتولون هذه المهمة فيما بعد، والله المستعان!

ثم أخيرا وليس آخراً تصادف أن أنشأت ابنتى أ.د. منى يحيى الرخاوى هى وزميلاتها وزملائها أد. نهى صبرى، د. مها وصفى، ود. دلال عامر، د. أحمد ضبيع… بدعم ورعاية أ.د. رفعت محفوظ & أ.د. عماد حمدى، وكل المجتهدين والمجتهدات من المشاركين والمشاركات، أنشأوا “الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية” التى ولدت نشيطة فتيّه وممتدة ومستمرة ومتواصلة مع مثيلاتها فى العالم، حتى اختيرت أ.د. منى عضو مجلس إدراة فى الجمعية العالمية للعلاج الجمعى سنة 2012 وحتى الآن، وقد طلب منى معظم أعضاء هذه الجمعية وعلى رأسهم أ.د. نهى صبرى، وأ.د. منى يحيى، أن أكتب خبرتى فى هذا العلاج من واقع ثقافتنا تحديدا، فلعل هذا العمل الحالى يكون بداية لما يحقق بعض ما يرجون.

مقدمة الكتيب الأصل سنة (1976): بقلم د. رفعت محفوظ محمود:

كتب الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوى هذه المقدمة لغرض محدد، وهو تقديم بحث قام بالإشراف عليه وأعده أحد تلاميذه، وهو الدكتور عماد حمدى غز، وذلك عن “العلاج الجمعى: دراسة دينامية لاتجاه مصرى”، ثم عرضها علينا – تلاميذه – الواحد تلو الآخر كما يفعل فى أغلب ما يكتب قبل أن يدفع به إلى النشر، وإذا بنا نفاجأ بأن هذه الأفكار-التى كثيراً ما طلبنا منه نشرها – أمامنا مكدسة وراء بعضها فى تسلسل قائم بذاته يكاد يستقل حتى لينفصل عن البحث المراد تقديمه، وأصبحنا، وأصبحت أنا بوجه خاص فى حيرة، وعرضت عليه رأيى ألا تكون هذه المقدمة لبحث خاص، وأن يزيدها وينقحها ويكتب لنا وللناس كتابا عن العلاج النفسى الجمعى يضع فيه ولو الخطوط العريضة لخبرته وعلمه كما يعدنا دائما، ووافق من حيث المبدأ، ووعد خيراً، ولعلمنا المسبق بانشغاله، وطبعه، لم نأمن لهذا الوعد فأردنا منه التزاما، فاعتذر مرحليا، وحاولنا اختبار الموقف عمليا بأن طلبنا منه أن يكتب تقديما موجزا لبحث الزميل الدكتور عماد غز، ففعل ذلك … وأشار أن ينشر هذا التقديم هكذا، ولا مانع من أن يعاد نشره ضمن كتاب أكبر يصدر لاحقا…

وراجعت نفسى ووعوده السابقة وأيقنت أن الوعد غير الموقوت قد لا يعنى شيئا حسب سابق خبرتى معه..، وقلت لعل أفضل ما يمكن هو أن نقدم هذه المقدمة على مستوى آخر لأعداد أكبر مستقلة فى ذاتها .. وليكتب هو ما يريد فيما بعد، وأملنا أن تحقق هذه الخطوة مطلبين …

الأول: إحراجه حتى لا يتراجع

الثانى: توصيل بعض ما يمكن توصيله فى حينه إلى الناس دون انتظار.

ولم يخف علينا ما فى ذلك من مخاطرة إذ قد يحس القارئ أن الخاص (وهو تقديم بحث بذاته) أصبح عاما دون مراعاة للفرق بينهما، إلا أننا أدركنا بعد المراجعة المتأنية أن هذا لن يضير العمل شيئاً، وأن كل إشارة خاصة يمكن أن تـُـفهم دون الرجوع إلى البحث مباشرة، وكذلك فإنها قد تصلح لأى بحث من هذا القبيل دون الارتباط بهذا البحث بوجه خاص.

قد يكون فى هذه المحاولة بهذه الطريقة مالم يألفه القارئ، ولكن من ذا يستطيع أن يجزم أن المألوف هو الأفضل؟.

د. رفعت محفوظ محمود

وبعد

انتهى هذا الكتاب الحالى إلى أن يكون هو الأول من سلسلة كتب “عن العلاج الجمعى”، وآمل أن يلى كل ذلك عدد مناسب فى نفس الموضوع ربما أمكن الإحاطة ببعض هذه الخبرة الممتدة، علماً بأن الجزء الثانى من ثلاثيتى الروائية “المشى على الصراط” بعنوان “مدرسة العراة”([8])، وكذلك سلسلة “فقه العلاقات البشرية” بأجزائها الأربعة([9])، مستوحاة من خبرة العلاج الجمعى أساسا.

المقطم فى: 2 / 2 / 2020

[1]– www.rakhawy.net

[2] – يحيى الرخاوى: “مقدمة فى العلاج الجمعى” (عن البحث فى النفس والحياة) نشر فى 1978.

[3] – هو حاليا أستاذ متفرغ بقسم الطب النفسى كلية الطب قصر العينى، بعد أن أحيل إلى المعاش رئيسا للقسم لمدة ستة سنوات أرسى فيها دعائم القسم الجديد شكلا وموضوعا جزاه، الله عنا خيرا، ثم عين رئيسا لجامعة “دراية” بالمنيا.

[4] – هو حاليا أستاذ متفرغ بقسم الأمراض العصبية والنفسية كلية الطب جامعة المنيا، وهو بالمعاش أيضا بعد أن أنشأ القسم، كما أسس مدرسة “المنيا” للعلاج الجمعى ونحج فى قبول تحدى إشاعة أن مصر العليا لا تصلح لمثل ذلك، ثم أصبح الداعم الرئيسى للجمعية المصرية للعلاجات الجماعية.

[5] -النظرية التطورية الإيقاعحيوية Evolutionary Biorhythmic Theory

[6] – يحيى الرخاوى،”سلسلة فقه العلاقات البشرية”، الكتاب الأول: “العلاج النفسى (مقدمة) بين الشائع والإعلام والعلم والناس”، الكتاب الثانى: “هل العلاج النفسى “مَكْـلـَمَة”؟ (سبع لوحات)”، الكتاب الثالث: “قراءة فى عيون الناس (خمس عشرة لوحة)”، الكتاب الرابع: “قراءة فى نقد النص البشرى للمُعـَالِج” منشورات جمعية الطب النفسى التطورى (2018)

[7] – يحيى الرخاوى: الأساس فى الطب النفسى ملف “الإدراك” نشـرات الإنسان والتطور اليومية:

(من 10/1/2012 إلى 10/3/2013) www.rakhawy.net

[8] – يحيى الرخاوى: رواية “مدرسة العراة” الجزء الثانى من ثلاثية “المشى على الصراط” الرواية الحائزة على جائزة الدولة التشجيعية سنة 1980 (الطبعة الأولى 1978، الطبعة الثانية 2008، الطبعة الثالثة 2018).

[9] – أنظر هامش رقم (6)

الفصل الأول: معالم أساسية وتاريخ

الفصل الأول: معالم أساسية وتاريخ

الفصل الأول: معالم أساسية، وتاريخ

أولاً: إختيار البحث

إن الطب النفسى الوصفى لم يزدهر إلا من خلال بعدين أساسيين:

أولا: تنمية الحدس الإكلينيكى، وثانيا: الوصف التسجيلى الأمين

… وبالتالى ينبغى أن يكون البحث العلمى فى فرعنا هذا ملتزماً أساساً بهذين البعدين، لا حكراً على تعداد الأرقام أو وفرة الأعداد (وإن كان لا غنى له عنهما).. وإنما يتحقق هذا الالتزام بالعمل على إعداد باحث أمين .. وتحديد فرض عامل .. وتسجيل ملاحظة يقظة. ثم بعد ذلك يأتى التفسير وإعادة التفسير وإعادة تفسير التفسير.. الخ، فمرحلة التفسير مفتوحة دائماً وإلى أبعد مدى.

وبديهى أن هذا الاتجاه الإكلينيكى الذى أحاول أن أؤكده بإلحاح، يكاد يصل إلى حد الإملال، ليس بديلا عن الأبحاث السلوكية المفصلة .. ولكنه الأصل دائما.

هذا البحث هو من نوع تسجيل الملاحظات أساساً ثم تفسيرها، وهو يعلن ضمناً أن إلزام إعادة التجربة مرفوض فى مجالنا هذا لأنه مستحيل، وأن العينة الضابطة مرفوضة أيضاً لأنها تكاد تكون خدعة، فالإنسان كائن فريد ليس كمثله آخر، وهو كائن متغير بالضرورة، متطور (أو متدهور بطبيعته)، هادفٌ واعٍ..، وقد أكدت هذه المقولات التى تعطى لعملنا وضعاً فريداً ضرورة البحث عن منهج للبحث العلمى خاص به، وقد تصاعد رفض فكرة “إعادة التجربة” و”العينة الضابطة” حتى أنى علمت مؤخراً أن آباء التداوى بالعقاقير النفسية فى معمل السيكوفارما كولوجى فى باريس (تحت رئاسة الأستاذ الدكتور “دينيكير” .. ومن قبله “ديلاى” مكتشفى عقار اللارجا كتيل) قد أعلنوا رفض إلحاح شركات الأدوية على الالتزام بهذه البدعة السخفية وهى بدعة “العينة الضابطة”..، فإذا كان ذلك فى مجال تقييم آثار العقاقير الفارماكولوجية، فهو أهم وأصدق فى مجال ملاحظة السلوك الإنسانى وتحديد قواه وتفسير جوانبه فى واقع الممارسة الإكلينيكية.. ومن ضمنها العلاج النفسى عامة، والعلاج الجمعى بشكل خاص.

ولكن هذا البحث أيضا يحاول – كما أعلن من ضمن أهدافه – تقييم طريقة ما فى العلاج النفسى، ويبدو أنه اثار بطريقة غير مباشرة: أننا ونحن فى سبيلنا إلى البحث والتحرى والتقدير لابد وأن نعرف “ماذا” نقيس، قبل أن نتناقش فى “كم” نقيس، فكثير من الأبحاث والآراء والنقد والتقييم يدور حول كمّ شئ لم تتحدد معامله تماما ولا نهائيا، فهى دراسات تجرى عادة لتجميع تلك الأبحاث المقارنة لتفضيل نوع معين من العلاج على نوع آخر(!!) إن أى ممارس للعلاج النفسى بأى درجة من الصدق أو العمق، يعرف ماذا تعنى كلمة “تقييم” لما يفعل، فإذا كان مصدر التقييم هو المريض: فدفاعاته قد تكون هى الحكم الأول وربما الأخير، ففى الوقت الذى قد يعتبر المريض نفسه قد “شفى والحمد لله” قد يضع المعالج يده على قلبه إذ هو يعرف تماماً أن المريض قد يكون بهذا هارباً إلى “مظهر الصحة” خوفاً من مخاطر التغيير، فهذا المريض الذى سنأخذ إجابته لصالح العلاج قد نجد طبيبه أحيانا – إن كان يقظا – يتحسب لاحتمال نكسة صريحة (بعودة الأعراض) أو نكسة خفية (بانحدار مستوى تكيفه ونبضه العاطفى وإبداعه واختراقه للحياة).

أنتهـِى إلى القول أننا إذا قلنا أن هذا النوع من العلاج أفضل من ذاك النوع دون أن نحدد بالقوة المكبرة معنى “أفضل“، وما هو الهدف من المسيرة العلاجية (ومن الحياة) نكون قد وقعنا فى مزلق استعمال أساليب علمية (بل شبه علمية) لتبرير جمود لاحضارى دون وعى أو مسئولية، ولعل كل من يقيـّـم طريقة للعلاج من هذا النوع بهذا الأسلوب يندرج إما تحت لافتة “المريدين” أو لافتة “الخائفين” (راجع الحماس للتحليل النفسى من المريدين، والهجوم عليه من الخائفين)، ومن هنا بدأ اعتراضى الأول على القائم بهذا البحث حين عرض علىّ فكرة البحث وخاصة أنه كان بشأن اختياره كجزء لازم للتقدم للحصول على درجة الماجستير … ومعنى ذلك أنه سيـُـقدم إلى جهة رسمية، للحصول على إجازة رسمية، فى وقت محدد…

وقد حاولت – لذلك – أن أثنى الباحث عن عزمه مراراً – رغم رغبتى الحقيقية فى أن يصرّ على المغامرة – إلا أنه وحده دون جميع المجتمعين أصر على خوض التجربة، وكانت ذريعته حينئذاك “.. لابد أن أكون واضحاً مع نفسى، ومحدداً فى اختيارى، ومنذ البداية ..، وما دمت قد اخترت هذا المجال مهنة وطريق معرفة .. فليكن بحثى فى مجالى دون تلكؤ…” ولا أنكر أنى قد تخوفـت من هذه اللهجة الواضحة المتحمسة، ولكن ما أثنانى عن الحيلولة الفعلية دون قيامه بالبحث هو ما تذكرته من حماسى فى أول شبابى العلمى تحت إشراف أستاذى الدكتور عبد العزيز عسكر حين كان أول بحث قمت به هو “تبريد مرضى الفصام” حوالى عشر درجات مئوية بما يحمل ذلك من مخاطر عضوية جسيمة، ومرت التجربة بسلامة وفائدة وإنارة، وها هو تلميذ لى يكرر هذا الحماس بما يحمل من مخاطر المواجهة العنيفة.. ليس فى داخل المرضى فحسب، بل فى داخل المعالج والباحث نفسه، إذ أن الجرعة البصيرية اللازمة لإجراء مثل هذا البحث بأمانة كانت فى تقديرى أكبر من احتمال شاب فى مستهل حياته، لكل هذا تماديت فى محاولة إثنائه عن عزمه كما تمادى زملاؤه فى نفس الاتجاه.. إلا أنه مضى فى إصراره، وحين يصر شاب على أمر قابل للاختبار فإنى لابد أن أرضخ، ذلك لأن إصراره يزيد مسئوليته عن نتائج محاولته، ثم إنه يتيح لى – ولنا – من خلال ذلك فرصة التجربة رغم المحاذير المبدئية الموضوعية، .. إلا أن رضوخى كان مهزوزاً، فقد عدت فترددت مرة أخرى حين أمعنت النظر فى تفاصيل البحث الذى سيقوم به، حيث أنى “شخصياً” من ضمن مادة بحثه، فأنا المعالج الذى يجرى عليه البحث مثله مثل المرضى وهو المعالج المساعد، وفى نفس الوقت أنا المشرف على نفس البحث .. والأدهى من ذلك فأنا أستاذ الطالب، ليس فقط فى مجال البحث بل وفى غير ذلك من المجالات، فضلا عن بعد رابع أهم وأخطر وهو العلاقة الوجدانية التى تربطنى بالباحث وتربطه بى .. سلبا وإيجاباً، بوعى أو بغير ذلك، فكيف بالله أتصور لبحث أقوم فيه بكل هذه الأدوار مجتمعة أن يقترب بدرجة كافية من الموضوعية..؟!

وقد عرضت مخاوفى – ثانية بعد بداية البحث – على الباحث وزملائه، وأصر الباحث أن يكمل الطريق الذى اختاره ليعلن للناس، وأهل العلم، ومحبى المعرفة ما يرى ويتصور أنه لازم أن يقال : إذْ يوصّـل لهم رؤيته بكل مالها وما عليها، وتمادى فى ذلك متهماً إياى أنى لو استمررت على هذا التردد فقد تبدأ مثل هذه التجربة العلاجية معى، وتموت معى .. إما بموتى أو بيأسى وعجزى، وكنت أحس من خلال مناقشاتنا أنهم يرون – كما أرى – فيما يجرى شيئاً جديداً، وأنى أحمل أمانة ينبغى أن تؤدَّى إلى أهلها –الناس والعلم– باللغة المشتركة … وبإعلان الجارى بالقدر الموضوعى الممكن، .. وليس بالاستسهال الهروبى الجزئى، ولا أنكر أن كل هذا قد أدخل الطمأنينة إلى قلبى .. ليس بالنسبة لهذه التجربة فحسب، بل بالنسبة لبقية أفكارى التى اختلطت بلحمى ودمى ولم يُؤذن لها فى الخروج إلى الكافة بعد …، وإنما أختصُّ بها مـَـنْ حولى فى مجالات التدريب والإشراف والدراسات العليا والبحث فحسب، وتذكرت أمثلة فى التاريخ – تاريخ علمنا – مثل هارى ستاك سوليفان، وأدولف ماير … إذ لم يكتـُبُ أىٌّ منهما أفكاره مباشرة فى الأغلب، وإنما نقل تلاميذ كل منهما أغلب نظرياته وفكره.. وقلت لنفسى فى خبث من يبالغ فى قدر نفسه: لعل فكرك الذى هو زاوية رؤيتك للحقيقة لن يموت بموتك .. أو حتى عجزك .. أو يأسك.

هكذا، أصر الباحث على القيام بالبحث الذى اختاره، وقاومته بالقدر الذى استطعت به أن ألجم موافقتى الداخلية، وانتصر هو و”داخلى” على مخاوفى وحساباتى .. وبدأ البحث .. لأعتبره – كما سأخلـُص فى النهاية – أنه ليس تقييما موضوعياً لطريقة علاج بذاتها (الأمر الذى أوضحت استحالته لأى طريقة .. كما سأزيد ذلك تفصيلاً)، وإنما هو وصف لما يجرى فى محاولة علاجية جديدة .. ليشمل هذا الوصف ما يجرى خارجنا، وما يجرى داخل وعى الباحثين فى نفس الوقت، بدرجة مختلطة إذ لا يمكن فصلهما عن بعضهما .. (وسوف أرجع إلى هذه النقطة بالتفصيل حين أتناول طريقة البحث).

وقد تصورت – وأمِلت – أن يكون لهذا البحث بالإضافة إلى ما أعلن من أهداف محددة – فوائد علمية أخرى منها على حد تقديرى:

1- أننا قد نتشجع ونتغلب على مرحلة أخرى من الشعور بالنقص لنثبت لأنفسنا أولا، وللعالم من حولنا، ثم ربما للعالم أجمع، أننا لسنا اقل من غيرنا، وأن الفكر المصرى والطب النفسى المصرى لهما أصالتهما ومكانهما فى مسيرة العلم والمعرفة، ثم ها نحن كمصريين ندلى بما عندنا فى العلاج النفسى فى أحدث صوره المعاصره – “العلاج الجمعى” – دون تردد.

2- أن يثق شباب الباحثين عندنا فى أن البحث العلمى بمعناه الأخلاقى والإبداعى معاً، ممكن ومتاح، وأن حكمة البحث العلمى ليست حكراً على الفكر المغترب، أو على الدفاع ضد إثارة الشكوك حول الباحث كأداة بحث، وأن نضرب لهم مثلاً حياً يشير إلى أن الأداة البشرية – على قصورها– قادرة على البحث والملاحظة والاستدلال وعلى الإسهام فى توضيح جانب من جوانب الحقيقة.

3- أن نحدد – بحثاً وتدويناً – بعض معالم ذواتنا بعيوبها ومزاياها، بحيث نستطيع أن نتبادلها – محددة – مع الآخرين، فى كل مجالات العلم فى الداخل والخارج، فيتعرفوا علينا من خلالها – لا من خلال تصوراتهم -، وينقدونا من واقعها فنتحول ونتطور ونسابق من خلال الاحتكاك والمناقشة، وبالتالى نكون قد تخطينا مرحلة النقل والتقليد إلى مرحلة الاحتكاك والحوار.

ثانياً: تاريخ التجربة

أما بالنسبة لموضوع البحث وهو “العلاج الجمعى: دراسة اتجاه مصرى” فإن له قصة طويلة معى لا أعتقد أن هذا مجال ذكرها تفصيلاً – وقد أرجع إليها حين أكتب بنفسى – إذا قدر لى – عن العلاج الجمعى من واقع خبرتى([1]) ووجهة نظرى، ولكنى هنا لابد أن أسرد تاريخاً قصيراً ألمَح إليه الباحث فى بضع سطور حين عرج على العلاج الجمعى فى مصر.

ولعل فى هذا التاريخ الموجز ما يفسر أن هذا الاتجاه “مصرى”، كما أنه قد يوضح للقارئ كيفية ارتباط علمنا هذا بوجه خاص بذواتنا وتجربتنا وثقافتنا الشخصية.

ويمكن أن أرجع هذه الطريقة العلاجية قيد البحث إلى ثلاث مصادر أساسية:

1- خبرة “شخصية” موازية.

2- خبرة مهنية طويلة فى العلاج النفسى عامةً.

3- بعض القراءات فى الموضوع.

4- أرضية ثقافية خاصة بمجتمعنا بالذات.

لمحة من الخبرة الشخصية:

بدأت التجربة بداية شخصية تماماً حين أردت مع صديق عزيز علىّ جداً أن نرتقى بلقاءاتنا الخاصة من مرحلة “الاتئناس وقتل الوقت” (أو ما يسميه إريك بيرن “لعبة الثرثرة”) إلى مرحلة المساعدة الجادة لبعضنا البعض..، وكانت لدينا الشجاعة حينذاك أن نلتقط الخيط من بعض معاناتنا .. ومشاركة زوجاتنا..، وبديهى أنه فى مثل هذا الموقف تبدا المجموعة المسماة مجموعة المواجهة Encountor group “المجموعة بلا قائد” Leaderless Group، وكان ذلك فى عام 1971، وتصادف أن ذلك كل قد حدث عقب خبرة الحدْس العلمى الذى أشرت إليه فى كتابى “حيرة طبيب نفسى”، والذى فزعت فيه إلى صديق وزميل (ولم أجده، ثم إلى زوجتى كما ورد فى كتابى حيرة طبيب نفسى([2])، بما صاحب ذلك من لهفة ملحة إلى أن أجد من يقبلنى ويصبر على الفكرة الجديدة قبل أن يسارع بالحكم عليها أو علىّ!!

التعليق: (فبراير 2013)

توقفت فجأة، وحاولت أن أتذكر تلك الفكرة الباكرة وكيف ولدت، وهل يا ترى لها علاقة بالعلاج الجمعى، أو على الأقل بهذه الفقرة التى أسميتها “الخبرة الشخصية”، فلم أستطع أن أحدد أية فكرة كانت بالضبط، فقلت أرجع إلى كتابى التى ذكرت فيه “حيرة طبيب نفسى”، فوجدتها تشغل الفصل الأخير على قصره، وتصورت أن من حق القارئ وحقى أن أعرض هذه العينة الباكرة التى يرجع تاريخها إلى أكثر من أربعين سنة، مع أن علاقتها بالعلاج الجمعى تبدو ضعيفة، لكننى حين أعدت قراءتها ، وراجعت ما وصلنى من هذا العلاج، وجدت ارتباطا وثيقا، خاصة وأنها ظهرت سنة 1971، وهى نفس السنة التى بدأت أمارس فيها العلاج الجمعى بانتظام أسبوعى حتى هذه اللحظة، قررت الآن برغم مقاومة شديدة خوفا من الاستطرادات التى تنحرف بالمسار أن اثبتها كما جاءت فى هذا الكتاب بالنص دون تغيير حرف واحد، خاصة وأنها تحوى جانبا مهما من علاقتى بالزميل الصديق الكريم أ.د. محمد شعلان، وهو أحد أهم افراد المجموعة التى أشرت إليها حالا، وسأرجع إليها فى حينها.

ثم قد أعتذر على حشر هذا الاستطراد إن لزم الاعتذار.

وها هى ذى :

…..

فى يوم الإثنين الثانى عشر من أبريل الماضى (1971)، وكنت جالسا مع مريض صديق بعيادتى الخاصة، أستمع إليه ولا أستمع إليه، وجدت أن الأمور المتناقضة جميعا قد ارتبطت ببعضها البعض فجأة، وأن كل الأضداد (أو معظمها) استدارت من موقف المواجهة إلى موقف التماسك والتآلف، وارتبط الانسان الفرد بالإنسان النوع، واستقر الأنا الهارب والأنا الناكص والأنا المنقسم (التعابير من الفكر التحليلى الجديد: العلاقة بالموضوع) فى قاع خلايا المخ، وصعد فرويد إلى أعلى طبقات النفس وأكثزها سطحية، وكأن كل شئ أشرق فجأة… وتفاهمت الكيمياء مع الكهرباء مع التحليل النفسى مع التطور. وتعجبت من كل هذا.. فرحت به، وخفت منه فى نفس الوقت، واتصلت تليفونيا بزميل صديق، فلم أجده..، وانطلقت أشرح أفكارى للصديق المريض أمامي- بلغة قريبة منه ومن مشكلته- وكان للجديد وقع عنيف علىّ… ولكن الصديق المريض قال لى: “ما أنا عارف”، وعجبت، وتذكرت حقيقة قديمة وهى أن الأصدقاء المرضى يعرفون النفس أدق وأصدق من كل النظريات، وذهبت آخر النهار لزميلى الصديق الطبيب المختص ومعى زوجتى… ولم أجده لا هو، ولا زوجته الصديقة المتخصصة فى علم النفس، ولم أستطع الصمت، وأخرجت ورقا من مكتبه وانطلقت طوال أكثر من ساعة أشرح لزوجتى الفكرة وأرسمها على الورق وأربط الأفكار ببعضها البعض.. ولا أعرف إن كانت قد أدركتْ التفاصيل أم لا.. ولكنها كانت تتابع أفكارى غالبا بقدر من الحب يشجعنى أن أقول مالا يعنيها دون حرج..، وحين حضر زميلى وزوجته تواعدنا أن أشرح له الفكرة فيما بعد..، وخلال أيام كنت أعيد القصة عليهما مع زوجتى من أولها لآخرها… وسألتهم هل هناك جديد؟ فقالوا: ”يبدو ذلك…”

وفى ليلة تالية حلمت أنى أكتب خطابا لصديقى “بيير برينتـّى” فى باريس الذى قال تعليقه عن الشئ الـ “ما” الذى ينبغى أن أهب حياتى له، واستيقظت فى جوف الليل وأخذت أكتب له وأكتب حتى أكملت أكثر من عشر صفحات، وأرسلتها فورا دون أن أحتفظ بنسخة، ولم يرد (ولا أدرى حتى الآن إن كان خطابى قد وصل، وخجل أن يسفه آرائى فى الرد، أم أن رجال البريد أحسوا بثقل وزنه فتخففوا من جهد توصيله).

واستمررت بعد ذلك أمارس المهنة، ولكنى وجدت أن الأسماء القديمة تعوق فهمى أكثر وأكثر، وأن الفكرة الجديدة تلح علىّ فى أن أبحث عن أسماء جديدة، وفعلت…، ووجدت أن هذه الفكرة أكثر تقبلا وفهما من التعقيدات الشديدة والألغاز التى كنا نحاول أن نفهم بها الانسان المريض، ووجدت أنه حتى العلاج أخذ طابعا آخر ومراحل أخرى، أصبح أوضح وأبسط وأسرع وأكثر ترابطا.

وطبعا شككت فى كل ذلك، ولم يشكّ فيه مرضاى ولا زملائى (الصغارمنهم بوجه خاص) وقلت أبدا: هذه صحوة من صحوات الحيرة أردت بها أن أهدئ من حيرتى فترة ما، وأن هذه الفكرة موجودة من قديم وقد انجلت فجأة… هذه هى كل الحكاية… لابد أنى قرأتها يوما.. أو أنى سأقرؤها يوما…

وذهبت أبحث عنها فى كل ما تصل إليه عينى مما قرأت، وذهبت أناقشها مع كل من أثق فى سعة إطلاعهم، ووجدت جزئياتها موجودة فعلا، ولكنها ليست موجودة إطلاقا ككل متكامل…، قال بها “فرويد” عندما تحدث عن غريزة الموت والحياة، (وليس قبل ذلك!) وقال بها يونج وهو يغوص فى اللاشعور الجمعى، وفى حديثه عن تاريخ الانسان النوع وضرورة تحقيق ذاته، وعن “تجربة الرب” وقال بها “إريك اريكسون” وهو يضع الانسان فى تطوره الاجتماعى وكأنه عدة أناس بعضهم فوق بعض، وقال بها ساندور رادو، وإريك فروم، وكارين هورنى وفيربرن وجنترب وهنرى إى وزرادشت ونيتشه وبرجسون وبرناردشو وكل الناس.

ولم يقلها أحد.

وكنت حين أقرأ بالانجليزية ونادرا بالفرنسية ولا أجد هذه الفكرة، أقول لنفسى لابد أنها كتبت بالألمانى، فهناك الأصالة والتطور وأنا لاأعرف الألمانية، إذن فلا جديد، ولكنه بالرغم منى، بدا لى كل شئ جديدا، وبعد شهور طويلة حين استقرت الأشياء وأخذت الأسماء الجديدة مواضعها التقريبية، كتبت إلى زميلى وصديقى الدكتور محمد شعلان فى الولايات المتحدة الأمريكية خطابا سيئا للغاية حاولت أن أقدم له الفكرة ببعض التفاصيل، وبعد أن شرحت فيه وجهة نظرى فى أن انتشار فرويد لم يكن لأصالته، وإنما لحاجة الناس إلى تبرير توقفهم التطوري- أو تدهورهم- خلال القرن التاسع عشر ([3]) قلت له:

”يا محمد: إما أن نساهم إراديا فى التطور أو نموت، والمسألة تحتاج إلى حوار متصل، ولكنها لاتحتاج- فى نظري- إلى تحليل منظم، المسألة تحتاج إلى حب جارف، وصدق، وتقشف نفسى، وتصوف، وإيمان بالأصل، وبالاستمرار، ويقين بالغد، وبكل ماهو أصيل… وأين هذا كله؟ هو موجود عبر التاريخ، وهو الذى يجعلنا نفخر بأن ننتمى إلى هذا الجنس من المخلوقات…. ليس هناك جديد بمعنى الجديد، وإنما الجديد هو فى إعادة تنظيم القديم، أنا لاأشك أن هناك حوالى ألف أو قل مائة- فى مجال الطب النفسى فقط- يفكرون فيما أفكر فيه الآن، أنا لاأشك أنى إن لم أكتب مايدور فى وجداني- الشئ الذى يلح على فيه البعض الآن- لاأشك أن غيرى سيكتبه، وربما أفضل، وحين أرسلت إليك مقالتى عن الصحة النفسية قدمت لها أقترح أن تعتبرها نوعا من الضلال المنظم Systematized delusion، فإذا كان الضلال ماهو إلا دفاع ضد الجنون المطبق، فقد أطبق، إلا إذا أردت أن تعتبر أن هذا الجنون فى خدمة الذات والتطور.. إذن فهو الخلق..

هل آن الأوان أن أحدثك عن هذا الذى كان؟. فليكن..

الآن: ماهو موقفنا من المرض النفسى وتقسيماته وعلاجه؟

راجع التقسيم الدولى والأمريكى وغيرهما وتعجب للمرحلة المتواضعة التى تجمـَّـدنا عندها…، ثم راجع محاولة فهم المخ بالتفاعلات الكيميائية وفقط، وستجد تقلصات العلماء فى المعامل تشبه تشنجات فئران التجارب، وهم يحاولون تعميم ما على الفأر على الإنسان…، ثم راجع الموقف الأبله فى تفسير الصدمات الكهربائية بالرغم من اعترافى بأنها…. ذات مفعول رائع إذا أحسنـّـا استخدامها، ثم راجع النظريات السيكوباثولوجية وعدم ارتباطها ببعضها البعض من ناحية وبالوضع العضوى للمخ من ناحية أخرى، ثم راجع أقصى اليمين من المدعين – مثلا- أن الأمراض النفسية ما هى إلا نوع من الصرع…. وهم لايفهمون الصرع ذاته.

ثم راجع الصراع الخائب بين التحليليين والسلوكين، ثم راجع علاقة الأمراض ببعضها البعض: الصرع بالشيزوفرينيا والأخير بجنون والهوس والاكتئاب، ثم راجع التاريخ…. أعنى تاريخ الحياة وتناسبها: لا مع المرحلة الفمية والمرحلة الشرجية…. ولكن مع الموقف البارنوى والموقف الاكتئابى… “الخ”

ومضيت فى خطابى ألح فى حاجتنا إلى جديد يربط كل ذلك ببعضه البعض:

..وأن الفارماكولوجيا (علم العقاقير الطبية) النفسية من ناحية، وتداخل الأمراض الذهانية فى بعضها البعض من ناحية أخرى يمكن أن يعمـّـق الفهم ويحل الإشكال… ، ثم عرضت فكرتى عن أن مخ الإنسان ليس مخا واحدا بل عدة أمخاخ، وأنى أعنى بالمخ ”تركيبا متكاملا” وليس منطقة بذاتها، وأن كل تركيب متكامل له نقطة انبعاث تنظم عمله، وأنه فى الأحوال العادية لا يقود إلا مخ واحد وتكون بقية الامخاخ كامنة أو مساعدة ، وأن هذا المخ الواحد هو الذى يسيطر بالتنظيم على كل أجزاء الجهاز العصبى في وقت السلامة، وفى الأحوال المرضية (أمراض الكينونة) يعمل أكثر من مخ معا كيفما اتفق، وأحيانا يعمل المخ القديم متفوقا، وينتصر على المخ الحديث فى الصراع بينهما، وأن العقاقير تعمل بشكل تطورى مرتب على بعض الأمخاخ دون الأخرى، وبذلك يمكن تهدئة المخ القديم اختياريا دون المساس بدرجة كبيرة بالمخ الحديث، وأن الصدمة الكهربائية إنما تمسح النشاط الكهربائى لكل الأمخاخ ثم تعطى الفرصة للمخ الأقوى أن يلتقط عصا المايسترو ليوجه الفرقة كلها، وأن هذا يفسر اختلاف الاستجابة للعلاج الكهربائى بعد تحضير كيميائى وتهيئة نفسية مناسبة، ترجح كفة المخ الذى نسلمه القيادة، وأن العلاج النفسى هو الحب الإنسانى الذى يجذب طاقة المريض إلى الخارج إلى الناس ويغرى المخ الحديث بأن يلتقط عصا المايسترو ولا يخاف من الوحدة أو القهر، وأنه بذلك يتوافق العلاج الكيميائى مع العلاج النفسى مع العلاج الكهربائى، وقسمت له الأمخاخ وسميتها، وكان بديهيا وأنا أعرض كل هذه الأفكار فى خطاب من بضعة صفحات أن أزيد الأمر تعقيدا وليس توضيحا كما قد يجد القارئ نفسه فى متاهة وهو يتابع الفقرة السابقة مما يحتاج إلى اعتذار جديد- وكان بديهيا ألا أتوقع ردا إيجابيا… وهذا ماحدث- ولكنى على كل حال ختمت الخطاب قائلا:

”والآن: هل نعلن الثورة؟ هل نرفض الأسماء؟ هل آن لنا أن نصمم على التطور بإرادتنا وعلى رفض المقدسات الخادعة، هل نأخذ من كل مخ أصالته وجوهره ونحاول أن نوفق بينها لنحوِّل الناس المنشقين على أنفسهم إلى إنسان واحد متوافق مع تاريخه المجيد فى الصراع للبقاء فالتطور.

هل تحضر؟ هل تكتب؟ هل نتفاهم؟ هل نستطيع الصمود حتى نموت لا تسرقنا أيامنا ولا أطماعنا قبل أن يفتت عقولنا الكولسترول المترسب داخل شراييننا؟

هل نستمر؟ هل نيأس مثل الأنواع المنقرضة من الأحياء؟ هل أنت معى؟

ولك منى الحب والسلام… يحيى

وكما قلت: لم يكن الرد إيجابيا حيث أرسل شعلان لى خطابا قال فيه:

”هل تغضب من حرارة الشمس إذا حرقت جلدك…. أو من بلاهة الحمار إذا لم يفهم قولك؟ فلا تغضب منى إذا كانت استجابتى لكتابك الأخير قد تجمدت طيلة هذا الوقت. فقد كان كتابك (أو خطابك) محاولة لترجمة إحساس أثق فى صدقه…. أما ترجمة الإحساس إلى لغة العقل والتصنيف والتنظيم فقد نزلت على عينى غشاوة فلم أستطع أن أفهم ماذا تريد أن تقول … ربما لمجرد أننى فى حالة ثورة على العقل والمنطق….”

ثم قال:

“… ولأنى أعتقد أن مثل هذه المحاولات ضرورية من أجل نقل الخبرة من مجال الإحساس المبهم الغامض إلى مجال المفاهيم الموضوعية، ولتمكين نقل العلم من جيل إلى جيل ومن مكان إلى مكان، ومحاولتك هى إحدى هذه المحاولات، ولكن مثلها مثل غيرها من المحاولات تجد نفسك تقول ماقاله الغير ولكن تصر على تغيير لفظ أو مفهوم، بينما الأساس واحد وينشأ حوار ومناقشة وخلاف وبيزنطية.

ثم يقول: “أريد أن أصل إلى أنى شبعت نظريات وتنظيرا وتنظيما وتصنيفا، وإذا كان لى أن أتعلم فبالخبرة” “إن مجال العلم ملئ بالمقالات، إنها أصبحت تمثل أزمة مثل أزمة المواصلات وأزمة تلوث الهواء وأزمة التخلص من الفضلات، والمقالات العلمية أصبحت قيمتها مقاربة لقيمة الورق والحبر الذى ينفق عليها… أنت تتفق معى فى هذا، وسوف تقول أن ماحاولتَ أن تعبر عنه ليس مقالة أخرى وليس نظرية، ولكنه توضيح وتنسيق لما هو معلوم، وربط أجزاء العلم المتفرقة وتوحيدها حتى فى اللفظ وتصر على استخدام كلمة “مخ” وكلما تستخدمها يثار لعابى لأنه كان فيما مضى سندوتشى المفضل عند “على كيفك” فى الإسكندرية “ولا بـّاس” فى القاهرة.

ثم يقول:

“أعود وأقول معك لابد من تنظير وتنسيق وتوفيق… ولكن أليس العلم مليئا بالنظريات… وكلها نظريات لاتفعل شيئا ولا تنجد الطبيب فى لقائه مع مريضه فلماذا نضيف واحدة أخرى؟”، “لقد كنت فيما مضى متحمسا لساندور رادو ثم وجدت نفسى أتحدث بلغة لايفهمها إلا تلاميذ ساندور رادو وعددهم محدود…. – ولكنى فضلت أن أعود إلى لغة التحليل النفسى لأنها لغة منتشرة ويفهمها الكثيرون ممن أحترمهم وأستطيع التفاهم معهم”

ثم ينهى خطابه بعد اعتراضات أخرى كثيرة قائلا:

قبل أن أنام أقول: نعم لابد أن أكتب وأن تكتب ولابد أن نتحدث بل نتعارك أحيانا ولابد أن نتفاعل وجها لوجه، ولابد أن نجابه مشكلة حية نتحدث عنها قبل أن نغرق فى النظريات ولابد أن تكون بوجدانك فى كتاباتك وألا تعتذر….. وأقول أنى معك ولست معك… وليكن هذا “علم وصول” لحديث لابد أن يستمر ………………….. “محمد”

وسكت،

هكذا أرسلت إلى بييبر فى باريس… ولم يرد، كما أرسلت إلى محمد فى أمريكا… ورد على بهذا الدش البارد، أو أقول “الفاتر” لما فيه من حب وصدق..

…

وسكت طويلا حتى جاء العيد فأرسلت له خطابا حارا كان فيه:

”عزيزى محمد: كل سنة وأنت طيب، وأنت حر، وأنت خالق، وأنت نفسك، وأنت مستيقظ، وأنت محبوب، وأنت تحب، وأنت تغنى وتنطلق، وأنت قوى، وأنت مسئول، وأنت شريف، وأنت إنسان، وأنت تتطور، وأنت حى….

وصلنى خطابك “ضد الأمخاخ” ورفضت أغلب ماجاء فيه وقد جمعتَ فيه من التناقضات ما أغرانى بالرد عليه، ثم أغرانى بالرد عليك، ثم أغرانى بالحديث عنك.

وفيه قلت:

”لقد رفضتَ اللغة ثم تمسكت بلغة الأغلب: المحللين

وهاجمتَ الأبحاث… ثم استشهدت بنتائجها !

ورفضتَ التشخيص… ثم تمسكت برموز النظريات السائدة !

ورفضتَ المخ… خوفا من أن تسجن فى خلاياه !

وحاولت أن تتحرر، وخيل إليك أنك نجحت… ولكن الحرية صعبة صعبة، فأنت تتردد وتحاول أن تميل تحت مظلة تحتمى بها، والمظلة ليست قفصا مثل قفصك القديم، ولكنها وقاية مما يأتى من السماء، من المجهول… ولكن إلى متى تظل رافعها فوق رأسك؟ ثم كيف تستعمل يديك؟ وكيف تنطلق؟ لتنطلق !

نعم…

لابد من آخرين، ولكن ليس دائما أصحاب لغة لفظية وإنما أصحاب مشاعر وقلوب (قلوب مخية أيضا)، وفيما أعلم فلم ينجح إنسان وحده”

ثم قلت له:

”قيود الأرض غائرة فى جوفها وهى تجذبك إليها، وأنت تحن، وتخاف، وقيود التحليل النفسى تأمن فى رحابها… ولكنها تتسلل إلى فكرك فى براءة ظاهرية، وتوهمك أنها مفاتيح تفتح الأقفال، وأنت فى سكرة الأمان، وأنت تحمل كومة المفاتيح، تنسى أن المفاتيح تقفل الأقفال أيضا ولا تفتحها فقط، وأنت تعلم أنى كنت حريصا على رجوعك، ومازلت، ولكن حرصى اليوم لسبب آخر غير زمان، لأنى زمان كنت حريصا على قسم الأمراض النفسية وعلى مصر، وعلى صديق شريف، أما الآن فأنا حريص، على إنسان، فلربما كان وجودك معنا خطوة على الطريق التطورى لنا جميعا.

وأنت تسأل: هل الجلسات الصباحية التى أشرت إليها من معلم لتلاميذ أم من ند لند؟ وأنا أجد عندى الشجاعة الآن لأقول: إن رؤيتى الآن تجعل الصدق أساس التفاهم وليس كم المعلومات، وتجعل الحرية الذاتية هى الوسيلة الأولى لتقييم الرأى وليست الحجج والبراهين، ومن ثم فإنى لا أجد الصدق والحرية إلا فى الشباب (مهما كانت أعمار شهادة الميلاد) وإنى بعد تجربتى الأخيرة لست مستعدا بحال أن أضيع عمرى فى مناقشات بيزنطية تستعرض فيها العضلات، أو يحمى بها المناقش نفسه من أصالته، أو يحصل بها المناقش على شبق فكرى زائف، وإنما أنا مستعد أن أبذل عمرى مع إنسان حر صادق تثيرنى اعتراضاته فأجد بها ذاتى وأنير بها فكرى، ويثيره هجومى فيستيقظ ويرفض، ويتعرى بلا خجل… والإنسان الذى حل مشكلته بين الكتب والأبحاث، الذى يعشق حروف المطبعة أكثر من نبض الإنسان يصعب علىّ أن أثير فيه تساؤلات الوجود والكون والخلق، وربما كانت مثل هذه الفروق هى التى تميز الانجليز عن الفرنسيين، وهى التى تميز العلم الهندسى عن الفلسفة الصوفية، والأرقام عن الموسيقى… الخ، وأنا احترم الزميل العالم الحافظ المنظم، كما أحترم الأسمنت المصنوع منه برج الجزيرة، وأحبه كما أحب عمارة بلمونت، وأقدر كفاحه كما أقدر مهندس السد العالى… وفقط- من أجل ذلك فأنا أحتاج من أستطيع أن أتكلم معه دون أن أنطق، وقد وجدت منهم الكثير هنا بين الشباب خاصة، لأنه كما يقول العرب “من طلب شيئا وجده”.

ثم قلت أخيرا:

لست أدرى كيف بدأت الخطاب وكيف أنهيه يا محمد، كل ما أدريه أنى أحمل فى نفسى هذه الأيام ومنذ إبريل الماضى طاقة هائلة من الحب تكاد تغمر العالم كله، طاقة تكاد تصنع الحياة، طاقة تتحدى الجنون، وتشرق كالشمس بين جنبى وتضئ وتدفئ وأحس أننا لو كنا جماعة لعملنا شيئا.. ربما.. بل حتما..

وأخيرا لك ماتشعر به من خلال الكلمات”

وبعد

لن أعتذر لهذا الاستطراد الآن، فقد وصلنى منه شخصيا تاريخا كنت قد نسيته تقريبا،

وأنا أعتبره علامة على محتوى هذا العمل بشكل أو بآخر!

[1] – ولعل الأوان قد آن حالا بهذه المحاولة الحالية الممتدة فى سلسلة آملُ أن تكتمل.

[2]-: يحيى الرخاوى “حيرة طبيب نفسى” (كتبت 1970) دار الغد للثقافة والنشر. الطبعة الأولى 1972، “مستويات الصحة النفسية، من مأزق الحيرة إلى ولادة الفكرة” الطبعة الأولى 2017 منشورات جمعية الطب النفسى التطورى.

[3] – مع قهر العصر الفكتورى

الفصل الثانى الخبرات التمهيدية والإعداد

الفصل الثانى الخبرات التمهيدية والإعداد

الفصل الثانى: الخبرات التمهيدية والإعداد

استهلال:

أذكر أن هذه المجموعة الصغيرة، مجموعة المواجهة التدريبية، قد أدت هذا الدور بنجاح شريف، وطمأنتنى – ولو بطريق غير مباشر – أنى لست وحدى، وأن حدسى هذا([1]) ليس بعيداً عن الواقع تماماً، وتطور الموقف بعد ذلك تطوراً مهما وخطيراً فى نفس الوقت.. وقابلنا من المضاعفات إذ نواجه داخلنا ما قابلنا، حتى انتبهنا بأمانة منذ ذلك الحين إلى أن جرعة الرؤية دائماً، ومهما كانت نوعية المغامر، هى أكبر من احتمال الواقع المرحلى..، وتحملنا المصاعب فى صبر وشجاعة وتصميم، ونبع دور القائد تلقائيا من مواقع تفاعلات المجموعة، فكنُت أنا هذا القائد.. فزادت الأمور تعقيداً.. ثم مرت الخبرة بسلام نسبى رغم كل شىء وتوقفت المحاولة عندما حققت ما حققت من أغراضها دون مضاعفات جسيمة.

وهنا أقف وقفة واضحة مع القارئ ومع نفسى لأكرر أنى لن أعرج إلى هذه التجارب الخاصة فى هذا العمل وما يليه بالتفصيل .. لأنها لا تخصنى وحدى، وأفرادها لهم عندى مكانة الاحترام والحب والامتنان بحيث لا أسمح لنفسى بأن أتعرض بالحكم على أى منهم لأى سبب كان، أما بالنسبة لشخصى فالأمر له وجهان:

الأول: أنه لا يمكن أن أتكلم عن شخصى دون أن أتكلم عن هؤلاء الأصدقاء والأحباب، لأنى لم أمر بالتجربة وحيداً فى الصحراء، أو فى حجرة مغلقة.

والثانى: أن مارأيته فى نفسى ولنفسى أكبر من استيعاب أى قارئ أحاول أن أحقق معه لغة مشتركة، الأمر الذى جعلنى أشك فى أى سيرة ذاتية ([2])، إذا أنها لا يمكن أن تعرض حتى الجزء المتاح لصاحبها .. وقد فهمت من خلال ذلك معنى أن “علوم المكاشفة” لم يصرح لهم (بعض الصوفية مثل إمامنا الغزالى) بالحديث عنها، فواقع الأمر من خلال خبرتى هذه (وهى ليست صوفية أصلاً حتى لا تختلط الأمور .. ولكنها علاجية عملية مباشرة) أن المكاشفة – كما عرفتها – لا تعنى الكشف الصوفى فحسب، ولكنها قد تعنى اكتشاف النفس ايضا .. وقبلاً، ولعلهما واحد فى النهاية، فمن عرف نفسه فقد عرف الله، وهى خبرة لم يصرح لهم بالحديث عنها … لأنها لا يمكن الحديث عنها من خلال لغة مشتركة، وبالتالى فبدون هذه اللغة المشتركة .. فلا قيمة للحديث ولا للكتابة… ولا للوصف، ويراودنى احتجاج داخلى بأنى لو “ذهبت” قبل أن أحكيها فإنى خائن لأمانة أثقل .. هى أمانة ما أتيح لى من فرصة المعرفة الأعمق..، لأن الحقيقة ليست ملكا لرائيها، إلا إن كان منعزلا غير مسئول .

(10/2/2013)

*..ثم يبدو أنه قد حان الوقت والتاريخ لتسجيل بعض هذه الخبرة بشكل مواز لا يقترب من أى فرد من أفرادها بشكل مباشر، وإنما قد يكفى شرح العلاقات البشرية والسيكوباثولوجى فى الحياة اليومية من واقع الممارسة الحقيقية والموازية والخبراتية جميعا، وقد ظهر ذلك منى بشكل إبداعى أولا شعرا بالعامية: “ديوان أغور النفس”، ثم فى صورته العلمية ثانيا فى “فقه العلاقات البشرية” “دراسة فى علم السيكوباثولوجى(2)” أى الكتاب الثانى، وهو الذى نشر مسلسلا فى نشرات متلاحقة من نشرة الإنسان والتطور اليومية فى موقعى: (من نشرة 10/6/2009 إلى نشرة 15/9/2010) فى (628 صفحة) ثم ظهرت أخيرا فى نسخة ورقية متاحة([3]).

كما أن الجزء الثانى من ثلاثيتى الروائية “المشى على الصراط”، باسم “مدرسة العراة”، كان من وحى هذه التجربة أيضا.

بصراحة أنا أعتبر أن هذه الأعمال (فقه العلاقات البشرية/أغوار النفس/مدرسة العراة) هو جزء لا يتجزأ مما أريد توصيله عن العلاج الجمعى، لكن بما أن هذه المجموعة لم تكن مجموعة مرضية أصلا، وكذلك نظرا للتحفظات السابق ذكرها، فإن كل ما استطعت أن أصرح به، بشكل غير مباشر، كان عن شخصى([4]).

ثم نعود إلى متن الكتيب الحالى:

…. أرجع بعد هذا الاستطراد إلى تطور نشأة هذا النوع من العلاج من خلال التجربة الشخصية: حين حضر الصديق العزيز الأستاذ الدكتور محمد شعلان – محمّلا بكل العلم والخبرة والأمانة، والتجارب التى حاول خوضها، عاد والشوق إلى البحث فى داخله ليس أقل من البحث فى خارجه، وقد عاد بناء على رغبته وإلحاحى معاً، وبدأت تجاربه فى عناده الهادئ فى ممارسة العلاج الجمعى فى القصر العينى .. وقوبل بالمقاومة المتوقعة، وحضرت معه بضعة مرات .. وقارنت بين ما يفعله وما مررت به من خبرة شخصية، والتقت احتياجاتنا ببعضنا البعض، ثم اتّسعت الدائرة لتشمل شركاء التجربة الأولى، ولتمتد إلى بعض الأصدقاء من الناشئين فى مهنتنا وغيرهم، لتتكون “مجموعة خاصة” تماماً، نمشى من خلالها على الصراط، نقع مراراً ونقوم أحياناً .. نخوض النار ونلمح الجنة .. وتنتهى هذه التجربة بكل ما لها وما عليها لتختفى فى دائرة المحظور الذى أشرت إليه فى الفقرة السابقة .. وللأسباب التى عددتها…، وأكتفى بهذا القدر من التلميح عن التجارب الشخصية.

هنا يجب أن أقف وقفة واضحة حتى لا أدع لخيال القارئ أن يتصور ما ليس بحقيقة، فأقول إن كل ما أشرت إليه من مضاعفات وآلام وخبرات وأحداث – من وجهة نظرى على الأقل – ليس فيه سر يشين، ولا هو بعيد عن التجارب العلمية الصادقة فى أى موقع علمى فى العالم المعاصر، ولولا احترامى للمشتركين فيها، واعترافى بالجميل والامتنان لهم، وبالتالى ضرورة استئذانهم، لكان فى وصف هذه التجارب شرف أى شرف لكل من ساهم فيها مهما انتهى إليه اختياره.

ثم أعود لاؤكد هذه الحقيقة وهى أنه: “لولا هاتين التجربتين الشخصيتين المتلاحقتين اللتين خضتهما بكل ما حملت من رغبة فى المعرفة، وإصرار على المخاطرة واحتياج شخصى لما أمكن أن تكون ثمة “طريقة جديدة” فى العلاج الجمعى، ولما أمكن أن يتم هذا البحث فى “اتجاه مصرى” .. إلخ…، وهكذا أخلص من هذه النقطة إلى القول بأن: الخبرة الشخصية والتكوين الشخصى والمخاطرة الشخصية لهم أبلغ الأثر فى انتقاء نوع العلاج الذى يمارسه أى معالج دون سواه، وفى تحديد هدفه ووسيلته جميعاً.

ثانيا: الخبرة الطويلة فى العلاج النفسى الفردى

أما البعد الثانى الذى ينبغى أن أشير إليه فى وصف نشأة هذا العلاج قيد البحث فهو ما سبقه من ممارسات علاجية عموما، فقد ظللت منذ اختيارى هذه المهنة أقرنها مباشرة بالعلاج النفسى، لأنه بدون العلاج النفسى لا ينبغى أن نتكلم عن الطب النفسى، والعلاج النفسى (الذى هو تغير المريض إلى أحسن من خلال علاقة هادفة بينه وبين المعالج) هو فى عمقه صراع (حوار) بيولوجى بين نشاط مخ (أمخاخ) إنسان ذى خبرة ونشاط مخ (أمخاخ) إنسان فى محنة ([5]) وبالتالى فإن كل ما يتعلق بنشاط المخ من كيمياء وكهرباء وبيئة محيطة هو داخل ضمن العلاج النفسى،..، أقول إذن: إنه بدون هذا المفهوم الأشمل للعلاج النفسى، كان لزاماً علىّ أن أبحث عن مهنة أخرى، أو على الأقل أن أدرج نشاطى المهنى تحت لافتة أخرى، وقد مارست العلاج النفسى الفردى طوال ستة عشر عاما (منذ 1958 وحتى 1976)، وكنت أتبع فيه كل ما علمته وقرأته وسمعت عنه .. بالإضافة إلى التجربة والخطأ، وما علمنى إياه المرضى أساتذتى العظام، وكنت – بداهة – أشعر بالنقص وأتصور أنه كان لزاماً على ّ أن أتبع طريق التلمذة والتحليل التدريبى فى الخارج .. الأمر الذى لم يتح لى فعلا وواقعاً، وكنت أُرجع فشلى مع بعض الحالات أحياناً إلى نقص خبرتى التى تعيننى عليها قراءاتى الخفيفة ومثابرتى الطويلة (التى وصلت إلى سبع ساعات متصلة يومياً فى هذا النوع من العلاج خاصة) ….، إلا أنى كنت أصبّر نفسى أن فرويد نفسه قد خاض هذه المحاولة ابتداء من واقع نفسه وتجاربه دون تدريب سابق، وأنه أمامى ميزة إضافية وهى أن التجارب الأخرى مكتوبة فى متناول يدى، وقد أفادنى هذا الشعور بالنقص – بقدر ما عوقنى – فكان دائما يمنع غرورى، ويحد من غلوائى، ويهدئ خطواتى..، وحين كان يعود من الخارج أى من زملائى ممن أتيحت له فرصة التدريب فى الخارج وأحاوره، أو حين كنت أناقش أستاذى الدكتور عبد العزيز عسكر (وهو قد تدرب ايضا فى الخارج) كنت ازداد ثقة بما أفعل، وحين سافرت فى مهمتى العلمية إلى باريس وشاهدت بعض جلسات العلاج النفسى (مع أنها كانت أساسا للأطفال) عبر الدوائر التليفزيونية (الأستاذ ليبوفيسى، وديادكين) تيقنت أنى على الطريق السليم، وأن الوعى والمثابرة والمسئولية والتعلم من الخبرة السابقة هى الأسس الضرورية فى العلاج النفسى الفردى – فى بيئتنا هذه – بما لها من معالم خاصة أورد أهمها:

أولا: أنى جربت كل الطرق المعروفة تقريباً من أول الاستلقاء على الحشية والتداعى الحر إلى المواجهة وجهاً لوجه والعلاج التفسيرى المباشر والمنطقى.

ثانيا: أنى مارست هذا العلاج مع كل أنواع الحالات من أول الهستيريا التحولية التى ينتهى الإيحاء فيها فى جلسة أو اثنتين ليبدأ بعد ذلك علاج أعمق، أو لا يبدأ..، إلى العلاج المكثف للفصام الذى استمرت إحدى حالاته معى ثلاثة عشر سنة تماما، كنت أرى صاحبها فيها كل يوم تقريباً .. وأغوص معه إلى أعمق طبقات الوجود.

ثالثا: أن طول ممارستى لهذا العلاج مع ندرة سفرى وندرة انقطاعى عن العمل، أتاح لى فرصة التتبع الطويل للحالات المستمرة فيه، وكذا للحالات التى انقطعت عنه.

وقد خلصتُ من تجربتى الطويلة هذه إلى أن هذا العلاج الفردى هادف وضرورى لتكوين المعالج النفسى، وأنه ربما يكون لا غنى عنه للمعالج أكثر من المريض (وربما أكثر منه)، بل – وقد قررت ذلك بعد أن مارست العلاج الجمعى – أنه مرحلة لازمة لكل معالج قبل أن ينتقل للعلاج الجمعى ، ناهيك عن التفرغ له، كما خرجت أيضا من الخبرة الطويلة مع الذهانيين عامة والفصاميين خاصة، والصديق الفصامى (صاحبى فى الثلاثة عشر سنة السالفة الذكر) بوجه أشد خصوصية،.. خرجت من كل هذا بمعرفة عن أعماق النفس الإنسانية فى أزمة وجودها، بما هيأ لى فيما بعد أن أمارس العلاج الجمعى فى سهولة أكبر وتقييم أعمق من خلال معرفتى أغوار النفس حتى سر الجنون.

ولكنى لم أكن قادراً على تقييم حقيقة نتائج العلاج الفردى، وخاصة تلك التى استمرت عدة سنوات، فقد تصورت حينذاك أنى توصلت مع المريض – منهم – إلى درجات رائعة من الوعى والصحة والتوازن، ولكنى تعلمت – فيما بعد – من خلال هؤلاء الأفراد الذين انتقلوا معى من العلاج الفردى إلى العلاج الجمعى أن كثيرا منهم كانوا فى خدعة لفظية اغترابية سطحية فى كثير من الأحيان، وقد قام العلاج الجمعى فى هذا بعمل بوتقة الاختبار الموضوعة على النار والتى تضع فيها المعدن المراد تقييمه فإما يزداد صلابة لأصالته أو أن يتفحم ويتناثر، وللأسف فإن عددا ممن “أتم” علاجه الفردى لم يحتمل اختبار المواجهة فى العلاج الجمعى، حتى عدلت عن قياسهم بمقياس مدى استيعابهم للنقلة من العلاج الفردى إلى العلاج الجمعى إلا إذا دعت الضرورة، والحق أقول أن هذه الخبرة كانت صدمة لى، تكاد تصرخ فى وجهى:” إذن .. ماذا كنت تعمل طوال هذه السنوات؟”([6])، وامتد اختبار البوتقة (العلاج الجمعى) ليكشف حقيقة توازن من حضر علاجاً فردياً حتى عند غيرى من الزملاء لمدد طويلة، بل إنى لا أذيع سراً إذا قلت أن بعض الزملاء من المعالجين الفرديين الذين صاحبونا بعض الوقت متدربين: لم يتحمل رؤية ما يجرى فى العلاج الجمعى فضلا عن المشاركة فيه، وكان كل هذا الانزعاج والهرب دليلا على الطبيعة المختلفة للعلاج الجمعى وعلى درجة عمقه معاً، بل إن الانزعاج والهرب كانا أكبر فى أولئك المرضى الذين كانت لهم خبرة سابقة فى العلاج الفردى عنه فى أولئك الذين يدخلون إلى العلاج الجمعى مباشرة، وكأن العلاج الفردى – بشكل أو بآخر – قد يبعد الفرد عن نفسه أكثر مما تفعل الحياة العادية .. ولكنى لم أتمادَ فى هذا التصور، لأن الحالات التى دخلت اختبار البوتقة قليلة، ومشكوك فى صلابتها ابتداء، ولم يدفعنى كل هذا إلى أن أفقد الثقة تماماً بالعلاج الفردى لصالح العلاجى الجمعى، بل تيقنت أنهما علاجان مختلفان.. وأنه لكل دوره، وقد خطر ببالى أن هذه المدة التى قضيتها فى العلاج الفردى قبل أن أواجه حقيقته وحقيقتى وهى حوالى الخمسة عشر عاماً، هى قربية من المدة التى سمحت لأى جديد بالظهور فى مجالنا هذا وخاصة من بدأ حياته بممارسة التحليل النفسى على نفسه وآخرين([7]).

خلاصة القول: أن هذه الفترة التى قضيتها أمارس العلاج الفردى كانت ثروة حقيقية أدت ثلاث وظائف على الأقل.

الأولى: معرفتى أكثر بالنفس الإنسانية فى أعمق مستويات مأساة وجودها وخاصة من خلال علاج الفصاميين.

الثانية: إيمانى بضرورة وجدوى هذا العلاج الفردى كمرحلة وكبديل يحتاجه الكثيرون (بعكس بيرلز الذى اعتبره غير ذى موضوع حتى شبـَّـهَ التداعى الحر بالتناثر الفصامى)

والثالثة: عجزى عن الاستمرار فيه – شخصياً – وتطورى من خلاله إلى هذا العلاج الجمعى موضوع البحث (بالرغم من استمرارى فى الاشراف على من يمارسونه من المتدربين والمتدربات الأصغر).

أما بداية ممارستى المهنية للعلاج الجمعى فقد واكبت تجاربى الشخصية سالفة الذكر كما واكبت بعض بقايا حالات العلاج الفردى وكانت التجارب الأولى للعلاج الجمعى ثلاثة:

الأولى: بالمشاركة فى (وأحيانا قيادة) جلسات جماعية فى مستشفى دار المقطم للصحة النفسية حيث يحضر عدد يتراوح بين 15، 20 فرداً، مع خمسة إلى ثمانية من هيئة العلاج والمتدربين، وهو يجرى يومياً، وكنت أحضره مرة أسبوعياً، وكان النقاش عقب كل جلسة مثرياً ومفسراً ونافعاً لى وللمتدربين معاً، ولكنه كان ذا طبيعة موقوتة بفترة تواجد المريض فى المستشفى، وبالرغم من ذلك فإن نتائجه كانت مشجعة وأحياناً رائعة.

الثانية: بعض المحاولات السابقة لهذه المحاولة قيد البحث، فى عيادتى الخاصة والتى كانت أساساً ليست إلا تجميعاً لأفراد كانوا يحضرون معى العلاج الفردى مع بعض المتدربين، والتى أشرت إلى أن أغلبهم لم يتموا جرعة العمق التى يحملها العلاج الجمعى بالمقارنة بالعلاج الفردى.

الثالثة: محاولة أصيلة لبعض المتطوعين (ليسو مرضى .. أو لم يعلنوا مرضهم) من طلبة كلية طب قصر العينى، وأغلبهم ذوو ميول يسارية أو ثورية أو شبه ثورية، وكانت هذه الخبرة علنية، يأتى ليشاهدها من يشاء من الطلبة والأطباء حيث تجرى فى مدرج مفتوح بالعيادة الخارجية للقصر العينى، وقد افادتنى هذه المحاولة تماما، إذ كانت تحمل من التحدى والعمق ما كان يحرجنى ويضطرنى إلى اكتشاف طبقات أعمق فى نفسى، أكثر من العلاقة مع المرضى الذين “يدفعون” فى عيادة خاصة، .. وقد استمرت هذه المحاولة ما يقارب العام الدراسى تعلمت فيها عن نفسى وعن الهرب فى المبادىء الثورية (أو شبه الثورية) ما كان يصعب علىّ أن أتعلمه من غيرها.

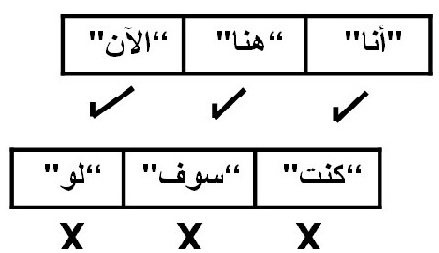

أما المصدر الذى اكتملت به هذه الطريقة، فهو بعض القراءات القليلة حول الموضوع وعن تعدد الذوات، وأهمها كتاب لإريك بيرن،([8]) وبعض مقالات عن علاج الجشتالت جمعها “كاجان”([9])، والحق أقول أن دور الممارسة كان له نصيب الأسد فى نشأة هذه الطريقة قيد البحث، وحتى اكتشافى لمبدأ “الهنا والآن” وصلنى من الممارسة قبل أن أقرأه وذلك من خلال مصادفة فى العلاج الفردى…، حين أراد أحد المرضى أن يهدينى رمزاً من الرخام على أحد وجهيه اسمى (كما هى العادة) ثم طلب منى أن أقترح عليه الحكمة التى يكتبها على الوجه الآخر كما اعتاد المترددون علىّ فى مثل هذه المناسبات (مثل “الصبر” أو “الحلم سيد الأخلاق” .. الخ) فقلت له ما رأيك أن تكتب الحكمة التى انتهينا إليها معاً بعد طول صحبتنا؟ وإذا به يبادر أن يهدينى اللوحة التالية:

وبقيت هذه الرخامة منذ ذلك الحين على مكتبى حتى الآن، حتى أن صديقا لى حين عاد من الخارج ووجدها على مكتبى سألنى “هل أنت جشتالتى”؟ وقلت له بقليل من الحرج “ماذا تعنى؟”، وشرح لى فى إيجاز مازح كيف أن هناك مدرسة تسمى العلاج الجشتالتى تركز على الـ “هنا .. والآن” والـ “أنا.. أنت” مثلما تشير اللوحة .. الخ، وقد أوردت هذه الحادثة لأؤكد على دور الممارسة، ولأعيد إعلان طريقتى الخاصة فى اكتساب المعرفة، وهى نفس الطريقة التى أشرت لها فى “حيرة طبيب نفسى” حيث اعتبرت نفسى بالنسبة لما أقرأ ممن يعانون من ظاهرة القراءة السابقة Dega Lu إن صح التعبير، لأنى – فى فرعى هذا – أقرأ غالباً ما عرفته فعلا من خلال الممارسة..، الأمر الذى يمكن أن أعده تقصيراً فى بعض الأحيان.

وبقيت هذه الرخامة منذ ذلك الحين على مكتبى حتى الآن، حتى أن صديقا لى حين عاد من الخارج ووجدها على مكتبى سألنى “هل أنت جشتالتى”؟ وقلت له بقليل من الحرج “ماذا تعنى؟”، وشرح لى فى إيجاز مازح كيف أن هناك مدرسة تسمى العلاج الجشتالتى تركز على الـ “هنا .. والآن” والـ “أنا.. أنت” مثلما تشير اللوحة .. الخ، وقد أوردت هذه الحادثة لأؤكد على دور الممارسة، ولأعيد إعلان طريقتى الخاصة فى اكتساب المعرفة، وهى نفس الطريقة التى أشرت لها فى “حيرة طبيب نفسى” حيث اعتبرت نفسى بالنسبة لما أقرأ ممن يعانون من ظاهرة القراءة السابقة Dega Lu إن صح التعبير، لأنى – فى فرعى هذا – أقرأ غالباً ما عرفته فعلا من خلال الممارسة..، الأمر الذى يمكن أن أعده تقصيراً فى بعض الأحيان.

ولكنى أوردت هذا التسلسل، لأشرح كيف سمح لنا هذا التركيز على هذه الطريقة أن نشعر بالمشاركة والتماثل مع الطبيعة البشرية، ومحاولات رأب صدعها، وتعديل مسارها مهما اختلفت الثقافات.

[1] – أنظر الفصل الأول (ص9)

[2] – علما بأنى ضمنت ما أتصور أنه خبرتى الذاتية – وليس بالضرورة سيرتى- فى معظم محاولاتى عرض تجاربى بكل لون وقلم من أول أدب الرحلات (الترحال الأول: “الناس والطريق)، (الترحال الثانى: “الموت والحنين)، (الترحال الثالث: “ذكر ما لا ينقال) (وغير ذلك فى سلسلة “فقة العلاقات البشرية ) انظر هامش رقم (6).

[3]– وقد ظهرت هذه التجربة مستقلة شعرا مع الشرح اللازم فى طبعة ورقية مؤخرا: فى “فقه العلاقات البشرية”(4) “قراءة فى نقد النص البشرى للمُعـَالِج”، منشورات جمعية الطب النفسى التطورى، سنة 2018.

[4]– يحيى الرخاوى (رواية المشى على الصراط): الجزء الثانى، “مدرسة العراة”، الطبعة الأولى 1978، الطبعة الثانية 2008، الطبعة الثالثة 2019 منشورات جمعية الطب النفسى التطورى

[5] – تعجبت وأنا أقرأ (أنقل) هذه العبارة التى كتبتها سنة 1976 ولم أكن أعرف شيئا عن العلم المعرفى العصبى، وتفسيراته للعلاج النفسى، ثم جاءنى مؤخرا كتاب مرجعى مهم تأليف: Louis Cozolino

“The Neuroscience of Psychotherapy” Building and Rebuilding the Human Brain.(2002)

وفيه أغلب ما كنت أعنيه بهذه العبارة وأمارسه، وحين نسخت نسخة من هذا الكتاب الجديد وأعطيتها لزميلى وإبنى أ.د. رفعت محفوظ ، قال لى : اليس هذا هو ما كنت تعلمنا إياه منذ سنة 1974 ، ثم أضاف: إننى أكرر ذلك لكل من أدرس لهم أو أدربهم فى المنيا (2019) وغيرها، فحمدت الله.

[6] – أنظر الفصلين الرابع عشر والخامس عشر.

[7] – راجع توقيت ظهور النظريات الجديدة لكل من كارين هورنى، وهارى ستاك سوليفان، وإريك فروم .وأغلبها ظهر بعد حوالى 18 عاماً من بداية تدريبهم وعلاجهم التحليلى، وحتى بيرلز – مؤسس مدرسة العلاج الجشتالتى – أمضى نفس المدة تقريبا فى هذا السبيل قبل أن يطلق لثورته العنان، وكأن هذه السنين الطويلة ضرورة كحد ادنى يسمح بالتطور من واقع الممارسة، وليس التغيير لمجرد الرغبة فى اختصار الطريق.

[8] – Eric Berne, “Transactional Analysis in Psychotherapy in 1961”

[9] – جيروم كاجان (Jerome Kagan) هو عالم نفس أمريكي، وُلد فى عام 1929 فى نيوجيرسي، ونشأ فى راهواي، نيوجيرسي. تقاعد كاجان مؤخرًا بعد عمله كأستاذ فى جامعة هارفارد ببرنامج التنمية. وهو يعد أحد الرواد الرئيسيين فى علم النفس التنموي. وقد عمل بشكلٍ واسع على مسألة الحالة المزاجية، وقدم فهمًا عميقًا للانفعال، تم إدراج كاجان فى المركز الثانى والعشرين كأبرز علماء النفس فى القرن العشرين

الفصل الثالث والأصل فى الوحدات أن تجمعا

الفصل الثالث والأصل فى الوحدات أن تجمعا

الفصل الثالث: … والأصل فى الوحْداتِ أن تُجَمَّعا

وقع فى يدى مؤخراً كتاب كنت قد بدأت فى قراءته منذ بضع سنوات عن “التاريخ الطبيعى للذكاء” (بعنوان أصلى يقول: ما بعد المعلومات)

“Beyond Information” The Natural History of Intelligence

وإذا بى أكتشف أننى خططت فى بعض صفحاته ما كنت أحتاجه الآن لدعم ما أقدمه فى سياق مفهوم الوعى الجمعى والإدراك، والتطور، ومن ثم العلاج الجمعى والإيمان والثورة جميعا، وخاصة من مدخل مرتبط بثقافتنا الخاصة، الكتاب من تأليف: توم ستونير Tom Stonier والحمد لله أنه مترجم بدقة فائقة بواسطة صديق رائع([1])

ما همنى تقديمه فيما يتعلق بالعلاج الجمعى هو اتساع تعريف الذكاء ليشمل الحيوان والنبات بل والجماد فلا يقتصر على الإنسان، وقد ربطت ذلك بما وصلنى من خبرتى فى العلاج الجمعى التى أكدت لى أن الأصل فى الحياة كلها من أول تركيب الذرة حتى غاية مطلق الكون إلى وجه الله هو ما يقابل ما يسميه ستونير “التطور الدينامى لما هو المادة/الطاقة/المعلومات” ([2]).

انتبهت وأنا أتابع الاحدث فالأحدث فيما كتب فى العلاج الجمعى مع ربطه بخبرتى التى انبثقت منها هذه الكتابات المتناغمة مع ثقافتنا أساسا إلى احتمال أن تكون هذه التجمعات الإنسانية الإيجابية، وإن تولّدت من ممارسة مهنية محدودة: أن تكون ضمن الإفاقة التى أحلم بها لتكوين الوعى العالمى الجديد فى مواجهة الاغتراب الكمى المتمادى (النظام “العولمى” “الأمريكى” “الإسرائيلى” “الصينى” الجديد)، وفيما يلى بعض خطوط مبدئية عن هذا المنطلق الخاص:

أولاً: اتساع مدى تعريف الذكاء: استعمل الكاتب كلمة الذكاء استعمالا خاصا مفيدا جدا، وإن كان مثيرا للجدل، وقد أرجعنى هذا الاستعمال إلى كتاب “دانيال دينيت” “أنواع العقول”([3]) الذى أكرر الإشارة إليه كثيرا، وكيف أنه استعمل كلمة “العقل” ليفيد بها: منظومة البرامج البيولوجية التى تحافظ على بقاء أى نوع من الأحياء من الفيروس حتى الإنسان، وهو ما يقابل ما استعمله أنا مرة باسم تشكيلات “برامج البقاء”، وأخرى باسم “مستويات الوعى”، يقول ستونير فى كتابه هذا ما يلى:

“تنزع القواميس إلى تعريف الذكاء بأنه “المقدرة على الفهم، والقدرة على الاستيعاب وإدراك مغزى الأفعال أو أحد التواصلات”

وندرِّس نحن لطلبة الطب:

“أن الذكاء هو القدرة على استيعاب العلاقات الأساسية”

فنلاحظ أن هذا أو ذاك لا يصف إلا نوعا واحدا من العمليات العقلية المعرفية الهادفة، وأن كثيرا من العمليات التى نقوم بها، بل وتقوم بها الأحياء الأدنى، قد توصف بالذكاء دون أن تتوفر لها تحديدا هذه المواصفات السالفة الذكر، وينتهى مؤلف الكتاب إلى تعريف خاص يتفق مع تخصصه فى المعلوماتية والتطور معا فيقول:

“إن الذكاء يعتبر خاصة لنظم المعلومات، وبما أن المعلومات هى خاصة فيزيقية أساسية …، فعلى ذلك يكون الذكاء نتاجا لتطور نظم المعلومات”،

وبالتالى فإن الذكاء لا يمكن التأكد من أمره إلا بملاحظة “ديناميات النظام أو سلوكه.

ثم يقول: “..عندما تكون البيئة متغيرة يحتاج الأمر إلى الذكاء للإبقاء على سلامة النظام استجابة للمؤثرات، والاستجابة الذكية قد ينتج عنها أحد الحالات التالية:

(1) أن يعزز النظام قدرته على البقاء.

(2) أن يعزز النظام قدرته على التكاثر.

(3) إذا كان النظام موجها بالأهداف فإنه يعزز من إنجاز الهدف،

وهكذا يتسع مفهوم الذكاء ليشمل كل نظام معلوماتى متسق هادف.

على هذا الأساس سمحت لنفسى أن أربط برامج البقاء بهذا التعريف الأوسع للذكاء.

كما انتبهت إلى الإشارة إلى ذكاء النبات بوجه خاص، وقد توقفت طويلا بألم مناسب، واحترام واجب، عند تعبير “ذكاء النبات”، ذلك أنه عندنا – فى الطب النفسى– حين يتدهور المريض الذهانى (الفصامى السلبى خاصة) تدهورا شديـدا، نقول – للأسف – إنه وصل إلى “حالة نباتية”، وكنت أجد صعوبة فى شرح هذا المصطلح لتلاميذى، وأحيانا اخجل حين أصف إنسانا أنه اصبح كالنبات، وكنت أيضا أقع فى حيرة مترددة تشعرنى أننى على خطأ، حين اشرح لهم، ولنفسى، أن الذى يحافظ على الحياة، على استمرار الحياة، أعنى الحياة الجسدية والنفسية معا، هو وجود “معنى” أو “غاية” ما، لا تبدو سهلة التحديد عادة فى الأسوياء، فما بالك فى عمق الوجود الفصامى المزمن، وكان عندى صديق جميل ظل صديقى عشرات السنين حتى أصبحنا هو وأنا كهلين، رحمه الله، كان قد انسحب من كل شىء – قبل أن يستأذن– حتى من الكلام، وفشلت معه كل محاولات العلاج، وظل صامتا لسنوات طويلة قبل أن يرحل إلى خالقه، وكنت أسأل عنه كل فترة، ويخبروننى أنه ما زال كما هو، وأقابله فأجده فعلا كما هو: يذهب للمطعم فى المواعيد، ويجلس تحت شجرته المفضلة، وينظر إلى من حوله بين الحين والحين نظرات ذكية (هكذا نصفها جميعا)، ويعتنى بدرجة متوسطة بنظافته الشخصية، وينام ليلا، وكنت أصفه لطلبتى بأنه اصبح فى هذه الحالة التى نسميها “نباتية”، وحين يسألونى عن ماذا يعنى التعبير، أشير إلى احتمال أنه أصبح مثل الشجرة التى يحبها ويجلس فى ظلها معظم الوقت، وكنت أذهب أحيانا أتأمل هذه الشجرة، سواء كان جالسا تحتها أم لا، وأسأل نفسى: هل هذه الشجرة لها هدف فى الحياة حتى تبقى حية، وأرد على نفسى أن: نعم، لها، و..و لَهُ. وأتوقف عند ذلك ولا أحاول أن أتمادى فى الإجابة، وإن كان يخطر لى أن يكون هدفها أن تظلل صديقها هذا، حتى أننى خفت أن تذبل وتموت بعد رحيل صديقى هذا وقد تجاوز السبعين.

ثانياً: ذكاء “الجماد”: سمح اتساع مفهوم الذكاء السالف الذكر أن تمتد صفة الذكاء إلى ذكاء الجماد، وكان ابسط توضيح لذلك هو ما جاء فى الكتاب ليثبت ذكاء بللورات السكر، حيث ورد بالنص:

“فالجماد فى صورة بلورة السكر مثلاً يبدى أيضا قدرة على معالجة المعلومات، فعندما توضع بلورة السكر فى محلول فوق مشبع، فإنها تمد المحلول بالمعلومات التى تؤدى لبدء تفاعل يؤدى إلى تنامى البلورة فيما يُعرف عامياً بالسكر البنات.

والمعلومات هكذا صفة فيزيقية أساسية فى كل النظم الكونية، والذكاء ليس إلا نتيجة لتطور نظم المعلومات هذه، ويمتد الذكاء – بهذا المفهوم الموسع– يمتد فى طيف متصل من الظواهر تبدأ من أدنى الدرجات بظواهر ما يشبه الذكاء البدائى فى الجماد، ثم ما هو أرقى من ذلك فى النبات، فالحيوانات البدائية، ثم الحيوانات الراقية، لنصل إلى أرقى الدرجات فى ذكاء البشر كأفراد وكمجتمعات.

ثالثاً: علاقة هذه النزعة الطبيعية للتجمع المنظم بالعلاج الجمعى: بلغنى من واقع الممارسة أن ما يجرى فى العلاج الجمعى (وفى أى تجمع إيجابى بشرى بقائى، إيمانى أو حضارى إبداعى)، هو الأصل وهو الأقرب إلى الطبيعة الأصلية لنظام الكون كما خلقه الله.

رابعاً: إن التجمعات حتى فى نظام هادف ليست إيجابية على طول الخط، وإلا لما انقرض هذا العدد الهائل من الأحياء 999 من كل ألف، وهم يتجمعون ربما بغباء يفسر انقراضهم.

خامساً: إنه بقدر ما يحتاج التجمع الإيجابى البشرى إلى تفاعل مستويات متعددة من الوعى معا – فى العلاج الجمعى كمثال – يقتصر التجمع السلبى على المستوى السطحى الظاهر أو المستوى البدائى الخائف، كما يحدث فى مظاهرات الفوضى والتخريب.

سادساً: إن اللعب فى الوعى بالتحريك المغرض (غسيل المخ) فى تجمّعٍ ما على مستوى واحد من الوعى أسهل وأسرع كثيرا فى تحقيق التهييج والإثارة والفوضى، فى حين يستعصى مثل هذا الأمر إذا كان التجمع يجرى على مستويات متعددة من مستويات الوعى، يتخلق منها الوعى الجمعى، هنا يصعب إعادة توجيه أو إجهاض أو إحباط مثل هذا التجمع الإيجابى الهادف إلى تحقيق أهداف الطبيعة الأصلية.

سابعاً: إن التجمع بتنشيط مستويات الوعى المتعددة يتم على مستوى حركية المعلومات: بالمعنى الأشمل للمعلومات، أكثر مما يتحقق على مستوى الاقتناع بالمعنى الظاهر، ويمكن الإقرار أن تجمع المعلومات هو أصلب وأبقى، أما تجمع الأفكار والأيديولوجيات فهو أضعف وأهوى.

ثامناً: فى حين ينجح أو يفشل الذكاء الجماعى، فيما هو دون الإنسان حسب صراعات البقاء غير المدركة على مستوى الدراية أى التى تقتصر على البرمجة الوراثية، والاستيعاب التلقائى لبرامج التطور البقائية، فإنه يضاف إليه فى حالة الإنسان فى التجمعات الإيجابية – والعلاج الجمعى – كمثال: “تبادل حركية الإدراك” و”المواجدة” (التقمص العاطفى Empathy).

تاسعاً: إن ما يسمى “الذكاء الجماعى” غير ما يسمى “الذكاء الاجتماعى” فالأول مرتبط بالتطور والبقاء وتخليق الوعى الجمعى إيجابيا، وأيضا هو فى ناحية مرتبط بغريزة القطيع سواء لحفظ الحياة والنوع أو نحو الهلاك الجماعى فى الظروف السلبية، أما الثانى – الذكاء الاجتماعى – فهو مرتبط بالسلوك التكيفى الظاهر بين البشر، وهو أقرب إلى ما يسمى حديثا “ذكاء العاطفة أو الذكاء الوجدانى Emotional Intelligence وفى العلاج الجمعى يتخلق ويتنامى الذكاء الجمعى الإيجابى وهو أهم وأكثر فاعلية حتى من الذكاء الاجتماعى الذى قد يمارس أكثر فى نوع من العلاج السلوكى المعرفى، الذى يوصف أحيانا كنوع من العلاج الجمعى (برغم تحفظى).

عاشراً: يتخلق الذكاء الجماعى الإيجابى (الوعى الجمعى) بالتواصل البينشخصى والجماعى بدرجات متناهية الصغر لكنها قادرة على التراكم فالتوليف فالتخلق والإبداع فى كيان ضامّ فاعل، كما أن التغيرات الحادثة قد تتم أيضا فى وحدات زمنية متناهية الصغر لا يمكن رصدها عادة فى حينها.

شحذ تخليق الوعى الجماعى

رجعت من جديد إلى ذكاء الجماد، مع التوسع طبعا فى مفهوم طيف الذكاء، وكيف أن التنسيق الذرى للمادة يمكن أن يكون نوعا من الذكاء، وأنه إذا اختل، ترتـَّبَ عنه ما نعرف من آثار هائلة مدمرة وغير ذلك مما نسمع عن تفتيت الذرة، الأمر الذى قد يكون تدخلا فى ذكائها الذى يحفظ عليها تماسكها.

ما فائدة كل هذا فى موقفى من الذكاء الجمعى الذى أفضل أن أسميه “شحذ تخليق الوعى الجماعى”، والذى أرى أنه الأصل فى الحياة والعلاقات كما أشرت سابقا، حين أشرت أيضا إلى كيف انه يختلف عن الذكاء الاجتماعى، وقبل ذلك نبهت إلى اختلافه عما يسمى عقل الجماعة المرتبط بغريزة القطيع.

أعتبرت كل هذا تمهيدا للنقلة التى ألمحت إليها أيضا بالنسبة لمسألتين جوهريتين سواء بالنسبة لممارستنا العلاج الجمعى فى ثقافتنا الخاصة، أو بالنسبة للنقلة من الوعى البين شخصى، إلى الوعى الجماعى، إلى الوعى الطبيعى، إلى الوعى الكونى، إلى وجه الله.

انطلاقا مما أشرت إليه سابقا من أن الأصل فى الوجود (وليس فقط فى الحياة) هو “التجمع فى نظام”، يسمح أو لا يسمح بالتفكك إلى وحداته، بنظام أيضا، ونادرا بغير نظام، لاحظت أثناء ممارستى العلاج الجمعى، ذلك تماما دون أن أنظّر له مسبقا، أو حتى أقرأ عنه، ورحت أتابع في خبرتى تكوين المجموعات العلاجية الواحدة تلو الأخرى، ثم انفضاضها، وطفقت ألاحظ أن ثـَمَّ رباطا غير مرئى يربط بيننا يحفظ علينا تماسك المجموعة من جهة، وقد يكون هو ما يستحق أن يسمى “العامل العلاجى” من جهة أخرى، ثم ربطت ذلك – كما ألمحت مرارا- بتخليق الوعى الجماعى المرتبط بشكل أو بآخر بالوعى الكونى ربما مرورا بالوعى الجماعى خارج المجموعة، وربما الوعى الاجتماعى بشكل مختلف ودرجات متباينة.

رحت بعد ذلك ألاحظ ما يتردد فى ثقافتنا عن أن “الله هو الشافى” بالمعنى الإيجابى البسيط، وما أعرفه وما يصلنى من فعل الدعاء، وما أومن به وأمارسه من معنى الحديث الشريف “اجتمعا عليه وافترقا عليه” فقدّرت أن هذا التجمع النظامى هو أعمق من، وأسبق عن، ما نعرفه عن ما هو حياة، وأيدنى فى ذلك ما ورد فى الكتاب الذى أناقش بعض ما جاء فيه عن “التاريخ الطبيعى للذكاء” فى حدود ما ورد فيه من تحديث، بل تثوير لمفهوم الذكاء، واسترشدت ببعض العلاقات الطبيعية فى المادة مثل الرابطة التساهمية، ووصلنى شىء أشبه بتجمعنا فى دائرة بالذات فى العلاج الجمعى، الأمر الذى لاحظته فى كل الصور التى حصلت عليها مما تحت يدى من مراجع.

ثم إننى من خلال رحلتى فى ملف الإدراك([4]) وأيضا من خلال ألعاب عدم الفهم([5]) وغير ذلك تبين لى كيف أن هذه الحلقة الجماعية فى العلاج الجمعى تقوم بتنشيط مستويات الوعى المتعددة – كما ذكرنا- عند سائر أفراد المجموعة بدرجات متفاوتة تسهم كل بالقدر المتاح فى تكوين الوعى الجماعى الذى هو أكثر نشاطا وحركية نحو مستويات وعى تدركها ثقافتنا بلغة الدين الشعبى، والإيمان الفطرى بشكل أوضح وأرسخ من الدين المؤسسى، والإرشاد الدينى اللفظى وقهر العلم السلطوى.

من هنا خطر لى معنى جديد لتسبيح الجماد لله سبحانه وتعالى([6])، والسماء والأرض، وما بينهما، والطير، وكل شىء، الأمر الذى لو استقبلناه – دون الحديث عن سَبْق أو إعجاز أو تفسير علمىّ للنص الإلهى!، استقبلناه باعتباره من أساسيات ذكاء المادة، وارتباطها بكل دورات وتشكيلات ونغمات تشكيلات ما حولها، تصعيدا إلى ما هو أعلى فأعلى حتى ما لا نعرف (الغيب)، إذن لأمكن أن تسعفنا فروض عاملة قد تفسر “العامل العلاجى” فى العلاج الجمعى، بما يتفق مع ثقافتنا من جهة وبما يتواصل مع دوائر التوازن الجمعى من أول ذرات المادة حتى مطلق الغيب من جهة أخرى مرورا بكل الأحياء فجماعات البشر.

رجعت إلى جارودى وانبهاره بدور “الجامع” فى الإسلام، وتصورت أنه التقط معنى الحث على صلاة الجماعة ، وفى المسجد بوجه خاص، كما حسبت أن هذا الانتظام المتواكب مع الإيقاع الحيوى الطبيعى، جنبا إلى جنب مع التلاقى البشرى الخلاق (دون وعظ لفظى مبالغ فيه أو ترهيب أو ترغيب) مع التأكيد على معنى أن يتوجه كل أصحاب دين بذاته إلى نفس البؤرة من كل أنحاء المعمورة فى نفس التوقيت النسبى، تصورت أن كل ذلك يتسق مع هذه الحقائق التى وصلتنى من العلاج الجمعى دون تأكيد أو حماس أو مغالاة أو تعسف، لكننى لم أجد أن جارودى كان عنده فرصة لمثل هذا الربط، برغم كل تقديره لدور “المسجد” على أكثر من مستوى، ومثله فى أى دين لم يتشوه.

ملحوظة:

سبق أن ذكرت أنه بالرغم من وضوح الأسس الإدراكية لهذه الفروض التصاعدية هكذا، فإننى أتجنب فى جلسات العلاج الجمعى، إلا نادرا، استعمال اللغة الدينة، اللهم إلا لفظ الجلالة أحيانا، وكثيرا ما أنبه أننى لا أعنى به ما يتبادر للذهن مما اعتدنا عليه، وإنما أربطه بحضوره فى الوعى “هنا والآن”، قبل وبعد كل مكان، ولا أستبعد أننى أنجح أحيانا، لا أعلم إلى أى مدى.

[1] – Tom Stonier: “Beyond Information: The Natural History of Intelligence”, Publication: Springer Science & Business Media 1992 .

تأليف: توم ستونير “التاريخ الطبيعى للذكاء: ما بعد المعلومات” ترجمة د. مصطفى فهمى إبراهيم، وصدر فى سلسلة المشروع القومى للترجمة، سنة 2001

[2] – Dynamic evolution of the / energy /power/ information

[3]– دانييل دينيت: الكتاب المترجم باسم “تطور العقول” صادر عن “المكتبة الأكاديمية” القاهرة 2003

Daniel C. Dennet 1996: Kinds of Minds Towards Understanding of Consciousness

[4] – يحيى الرخاوى: “ملف الإدراك” نشرات “الإنسان والتطور” (من 10/1/2012 إلى 10/3/2013) بموقع المؤلف: www.rakhawy.net

[5] – مثلا لعبة “دانا لما ما بافهمشى يمكن”، وكذلك من خلال لعبة “أنا خايف أقول كلام من غير كلام لحسن” ثم الكتاب الثالث فى سلسلة العلاج الجمعى: “حركية الإدراك وجدل مستويات الوعى” تحت الطبع.

[6] – انظر الفصل الثالث عشر

الفصل الرابع البحث العلمى فى العلاج الجمعى

الفصل الرابع البحث العلمى فى العلاج الجمعى

الفصل الرابع: البحث العلمى فى العلاج الجمعى

نرجع إلى البحث المحدد قيد الشرح:

حين تخطينا المرحلة الأولى (أنظر الفصل الأول) – وهى اختيار الموضوع بعد مقاومتى (مشرفاً) وإصرار الباحث – واجهنا مباشرة، وبداهة، ضرورة تحديد الطريقة العملية التى سنقوم فيها بإجراء البحث، وأجد من المفيد هنا أن أذكر مراحل التفكير التى مررنا بها: حتى أعرض للقارئ – وخاصة الباحث المبتدئ – كيف تتسلسل الأمور فى صعوبة مرهقة قبل أن يستقر الباحث على وسيلته المفضلة، أيضا حتى أفتح الأبواب لطـُرِق بديلة للطريقة التى اتبعناها، لنواصل البحث بها .. أو ليقوم غيرنا بتطويرها لسد النقص الذى سيظهر فى طريقتنا الحالية، وقد بدأ تفكيرنا بالطريقة التقليدية لتقييم ما يجرى فى هذا النوع من العلاج بالاعتماد على رأى المرضى والمترددين فى التقييم وتحديد طبيعة العلاج وتفسير كيفية التغير من خلاله وأعددنا لذلك استباراً “محدد الأسئلة، حر الإجابة“، بحيث يسمح للمجيب أن تكون إجابته فى كلمة واحدة، أو سطر أو بضعة سطور، أو عدة صفحات على نفس السؤال، وقدرنا أن يكون البحث مقارنا! بين مجموعة ممن استمروا فى العلاج ومجموعة أخرى ممن انقطعوا عنه .. وقد ملأ فعلا هذه الكراسات عدد يزيد عن عشرين فرداً، وكانت إجاباتهم ثرية وعميقة وشديدة الإثارة والفائدة .. إلا أن الحصول على من انقطعوا عن العلاج كان صعبا .. وحثهم على الإجابة بنفس الحماس كان مشكلا، وكدنا نقع – من خلال الحرص – فى شرك مقارنة ما لا يُقارن ..، ولما كان البحث بطبيعته محدد المدة (للحصول على التقدم لنيل الماجستير فى تاريخ محدد) فقد دفعنا هذا إلى خوض التجربة فى الحال بقرار عرض ما يجرى فى عدة جلسات علاجية متلاحقة، ومحاولة تفسير العملية العلاجية ذاتها، وبدأنا فى اول الأمر نعتمد على الباحث نفسه، وإلى درجة أقل على زملاء له يحضرون المجموعة، وتعرّض الجميع إلى هجوم المجموعة المباشر، وشاركهم فى تلقى هذا الهجوم المعالج الأول نفسه (شخصِى)، ورحّب الجميع بهذه المعارضة التى وصلت لدرجة الرفض لكن دون توقف، وأحيانا لدرجة العدوان لكن دون تجاوز، حتى استقر الأمر من خلال الحوار الخلاق، وتعود أفراد المجموعة على طبيعة العمل الجارى ورضوا باستمرار البحث كجزء من مسيرة المجموعة باعتباره مكملا لطبيعة أهداف المجموعة فى نوعية التواجد الإيجابى فى الحياة، وهذا فى ذاته هو أول إعلان لطبيعة نوعية العامل المشترك بين أفرادها، ولا أستبق الأحداث حين أقول إنه أثبت نوعا من “ارتباطا النفع العام بالنفع الخاص ارتباطا عضويا ومباشراً”، ولكن دون أى افتعال أو أدنى درجة من إعاقة الهدف العلاجى أساساً.

وبدأ التسجيل، واعتمدنا بادئ ذى بدء على الذاكرة لمشاهدين معنا، ولكن هذه الطريقة لم تعطنا سوى صفحات معدودة وإن كانت تحوى التفاعلات الهامة، والانتقالات ذات الدلالة، والاستجابات المميزة، إلا أننا أحسسنا أن الحصيلة ليست كافية. فانتقلنا إلى مرحلة التسجيل الصوتى، الذى أعطانا مادة أثرى وأدق، أتاحت لنا أن ننتقى منه عينات للحوار بنص ألفاظه، ثم لجأنا فى الجلسة الأخيرة – الثالثة عشر – إلى محاولة من نوع خاص وهى أن يقوم الباحث بتفريغ الجلسة كلها، ثم يعطيها للمعالج الأول، ويطلب منه تعليقا مكتوبا على أحداثها أولا بأول، فإذا بالتفريغ يقع فى عشرات الصفحات، وإذا بالتعليق يصل إلى ما يقرب من ذلك، وكان على الباحث بعد ذلك أن يناقش الاثنين معا “التفريغ والتفسير” ثم يحاول أن يربطهما بالمدارس المعاصرة، وقد فعل هذا على قدر جهده، وإذا بنا أمام بحث كامل قائم بذاته، مادته جلسة علاجية واحدة!!!

وقد أوردت هذه التفاصيل لأوضح نقطة أخرى، وهى تدرج مستويات البحث من جهة، وصعوبة ادعاء الالتزام الموضوعى من جهة أخرى، وملاحظتى على أنه سواء كان التسجيل من الذاكرة، أم عينات من التسجيل الصوتى، أم التسجيل الصوتى الكامل، فإنى لاحظت أن اتجاه الباحث ومناقشاته وتساؤلاته وتعليقاته كانت متقاربة، وكأن العامل المشترك الفعلى هو الباحث نفسه وفروضه العاملة!! مما يؤكد ما ذهبت إليه أول الأمر من أن أداة البحث هى الباحث نفسه([1]) فى مثل هذه الأبحاث أغلب الأحيان.

وعلى من يتصور أن التسجيل بالذاكرة” هو طريقة ناقصة أن يتذكر أن الممارسة الإكلينيكية كلها تعتمد على التسجيل بالذاكرة أساسا، وأن هذا التسجيل التلقائى هو الذى ينمى الحدْس الإكلينيكى للممارس باستمرار، سواء وصل هذا التسجيل إلى شعوره أو ظل يساهم فى تكوينه المهنى لا شعوريا، فإذا أردنا ان نضع مثل هذا البحث الذى بين أيدينا فى مكانه الطبيعى فهو إضافة منظمة إلى الممارسة الاكلينيكية الجارية فعلا تلقائيا .. بما يحدد بعض معالمها، ويؤكد أو ينفى بعض تصوراتنا لها، وبالتالى فإن مناقشة معلومة واحدة من جلسة واحدة قد تؤدى هذا الغرض وتعود بالفائدة على المهتمين بالأمر من المشتغلين بالعلاج النفسى، كما أن محاولة القراءة الفاحصة لكل كلمة قيلت، فضلا عن كل همسة، وكل لفتة، وكل صمت، قد تفيد جميعها فى نفس الاتجاه ولنفس الهدف..

هكذا تبين لنا أن وظيفة البحث العلمى فى هذا المجال هى “أمانة التسجيل بقدر الإمكان” من موقف شخصى، لأن غير ذلك مستحيل كما سيرد، ثم التفسير بقدر المتاح من ترابط المعلومات، وبالتالى إتاحة الفرصة – من خلال هذا وذاك – للممارس لتعميق رؤيته وإعادة النظر فيما يأخذ وما يذر، أما البعد الثالث الذى أشار إليه الباحث وهو التفهم الدينامى للاضطرابات والأمراض النفسية (من قبل ومن بعد: ديناميات الشخصية) فهو يبدأ ايضا بالتسجيل فالتفسير فالتنظير، وقد أتاح لنا هذا البحث فرصة إضافة رؤية مناسبة لهذا الجانب على أية حال.

ولنا هنا وقفة لازمة لتوضيح هذه الصعوبة المشتركة فى مثل هذا النوع من الدراسات والأبحاث، فعلى كثرة ما كتب عن العلاج النفسى، فإن تسجيل ما يدور فعلا بكل التفاصيل لم يرد بدرجة كافية (ونستطيع أن نقول ذلك، حتى بالنسبة للكتب التى كتبت عن حالة واحدة: Case Book))، ومع ذلك فإن ما كتب عن العلاج النفسى يصل إلى آلاف المجلدات دون حرج فى أن التسجيل التفصيلى غير وارد، اكتفاءً بتسجيل “عينات دالة”، ولو كان هذا التسجيل الجزئى (العيناتى) مرفوض، لتعرض النشر فى العلاج النفسى لمحنة شديدة تهدد بتوقف صدور أية كتابة عنه .. ذلك لأن أمام هذه الأمانى التسجيلية صعوبات واستحالات عديدة نورد بعضها هنا كأمثلة:

1- الاستحالة العملية: إن تسجيل حالة واحدة فى علاج تحليلى نفسى طويل قد يحتاج إلى عشرات المجلدات، لأن تفريغ ساعة واحدة من التداعى الحر، قد يلزمه أكثر من عشرين صفحة، فإذا كان متوسط الجلسات فى العام ما بين مائة جلسة وثلاثمائة، وكانت مدة العلاج من سنتين إلى خمسة فللقارئ أن يتصور حجم “المادة الخام” التى سيبدأ منها تقييمه وتفسيره وتنظيره.. ذلك التقييم الذى يبلغ بدروه حجما مماثلا على الأقل إن أراد الباحث الإتقان!!

2- الاستحالة التسجيلية الفنية: حيث إن ما يمكن تسجيله عادة هو التسجيل الصوتى، وفى أحوال نادرة: التسجيل الصورى الصوتى معا، وهذا وذاك يحتاجان إلى “تكنيك” فنى خاص أقل ما فيه أن يتمكن من جمع وجهَىْ المعالج والمريض معاً فى آن واحد (ثم تكثيف عدد أكبر من المرضى).. وهذا يستدعى أن يتم العلاج فى “استديو” كامل المعدات، قد يخرج بالعلاج كله عن تلقائيته الضرورية لفاعليته!!

ثم تأتى بعد ذلك الصعوبة فى إعادة العرض بالتفصيل للوصول إلى ما يسمى الحكم الموضوعى(!!) ثم استعادة العرض.. فإذا انتهينا إلى أخذ عينات من التسجيل رجعنا إلى التساؤل “أى عينة” أُخذت، وأى عينة تُركت؟ ولماذا؟… ومن أنت الذى أخذتَ ما أخذت، وكيف سمحت لنفسك بترك ما تركت، وأصبحت المسائل اتهام و”دفاع” وشكوك تفسير.. لتتوقف مسيرة العالـِم الباحث عن الحقيقة إنْ عاجلا وإنْ آجلا.

3- الاستحالة المهنية: ذلك أن التسجيل التفصيلى لا يمكن أن يتم دون أن يؤثر على طبيعة العلاج وتطور المريض والمعالج معاً، بما يشوه ما يجرى حقيقة وفعلا، إذْ قد يعوق التلقائية والسلاسة اللازمتين لنقل “عينة” أمينة مما يجرى ناهيك عن نقل “كل” ما يجرى.

4- الاعتبارات الأخلاقية: ومهما قيل فى درجة السماح الذى سيسمح بها المريض والمعالج معاً – من أجل خاطر عيون البحث العلمى – فإن مادة البحث لابد وأن تتأثر إذ أنها تتناول أعمق درجات الوجود البشرى، حتى نصطدم بما لا نعرف، فإذا تصورنا أن مريضاً ما قد سمح لنا بالإطلاع على كل هذا المحتوى، فلابد من إعادة النظر فى طبيعته وتكوينه اللذان سمحا له بهذا السماح، وهى خبرة ملتبسة بين الدافع إسهاماً إيجابياً للعلم، أو استعراضاً سلبياً للظهور، بحيث يصعب تعميم النتائج المستقاة من مثل هذه العينة، أما النوع الأغلب الذى لن يسمح لنا بالوصول إلى هذا العمق وتسجيله، فهو يعلن بذلك ضمنا أن بحثنا ناقص فعلا.

5- الاعتبارات الذاتية عند المعالج: إذا أردنا أن يكون التسجيل شاهد صدق على ما يجرى فلابد أن يجرى التسجيل للمريض والمعالج معاً، ثم للظاهر والباطن معاً، وكما أن الباطن عند المريض بعيد المنال إلا من خلال المادة المتاحة أثناء العلاج، فإن الباطن عند المعالج صعب المنال ولكنه ضرورى لمعرفة التفاعلات الاستجابية لما يجرى أولا بأول، وهذا أمر يعرى المعالج – إن صدق – لدرجة قد لا يسمح بها كل معالج، (حتى فى دور الباحث) ولا يستطيعها آخرون، وقد لا يدركها الباقون.

نخلص من كل ذلك: إلى أن ما نقرأه فى مئات المراجع التى بين أيدينا عن العلاج النفسى وأنواعه، هو أقرب إلى وجهة نظر شخصية، ذات بعد موضوعى بقدر موضوعية صاحبها، وذات فائدة عملية بقدر إمكانية تطبيقها، وهى تعتمد على عينات منتقاه، تؤكد أو تنفى وجهة النظر هذه أو تلك.

وما دمنا أمام ظاهرة إنسانية علمية مهنية بهذه الدرجة من الصعوبة، وفى نفس الوقت هى تتناول أخطر وأعمق معالم وجودنا، فنحن لا نملك أن نتخلى عن مسئوليتنا فنحجم عن الخوض فيها لمجرد أن الحواجز دون الوصول إلى حقيقتها كثيرة وشائكة، ولكن علينا فى نفس الوقت ألا نبالغ فى تصور موضوعية عملنا لأننا فى النهاية أمام عينة محددة قابلة للتعميم بقدر نسبى دائماً.

وإنى لأكاد ألمح على وجه بعض السلوكيين والطرائقيين شماته وفرحة بإعلانى هذا النقص البادى فى هذه الطريقة البحثية، وكأن الجزء الظاهرى المحدود الذى نحصل عليه بوسائلهم هو البديل الأمثل لهذا العجز الذى أعلنه الآن بشجاعة، وهنا أقول: لا .. وألف مرة لا .. لأن الصعوبة ليس بديلها الاستسهال، ولأن الحقيقة ليست هى “ما يمكن الحصول عليه” ولكنها ماهيتها. سواء أدركناها أم ظللنا نسعى دائما لإدراكها، وأنا لا أقول هنا بتواجد مزدوج للأشياء مثل “كانت” حين تحدث عن الظاهر (الفنومين) والجوهر (النومين) وزعم أن الأخير غير قابل للتعرف عليه فوقع فى قبضة هيجل! حين واجهنا بتساؤله: إذا كان هذا “النومين” بعيداً عن إمكان معرفتنا، فلماذا الحديث عنه أصلا وكيف يمكن افتراضه؟ لا .. أنا لا أقول أن هناك حقيقة بعيدة عن المعرفة، بل العكس ربما يكون الصحيح هو أن هناك معرفة بعيدة عن ما نتصور أنه الحقيقة، ولكنى أعلن من خلال تحديد الصعوبات وتقدير العجز ما يلى:

أولا: إن السلوك الانسانى شديد التعقيد

ثانيا: إن الوسائل المتاحة لتسجيله لا تتعدى الظاهر، وحتى الاستنباط لا يتعدى القدر المتاح للشعور.

ثالثا: إن هذا التعقيد وهذه الصعوبة لا ترفع عنا مسئولية – وضرورة – البحث فيه، ومحاولة سبر أغواره.

رابعا: إن قصور وسيلةٍ ما لا يمنعنا من أخذ معطياتها بالقدر الممكن، وأن أهمية معطيات وسيلة البحث لاتقاس بالسهولة التى نحصل بها على المعلومات، ولكن بالمعاناة الموضوعية التى نبذلها فى محاوله البحث، والتى تظهر وتقاس بمدى معاناتنا، ومدى قبول قصورنا، ومدى احترامنا لنقص وسائلنا، وإدراكنا صعوبة غايتنا.

فإذا كانت هذه المواجهة المؤلمة قد أعلنت أن مجال العلاج النفسى (أو ما يمكن أن يسمى: تجربة التغيير البشرى) هو مجال صعب، وأن كل ما نعرفه عنه مما هو قابل للنشر (أو محتمل النشر) هو مجرد “عينات” و”وجهات نظر”، كان هذا أدعى إلى أن ندلى بدلونا فى عرض العينة التى نرى عرضها، وفى إبداء وجهة النظر التى نرتئيها .. دون شعور بالنقص من جهة، ودون مغالاة فى إدعاء الموضوعية من جهة أخرى.

من هنا لابد أن اعترف بشجاعة الإبن الباحث لإصراره على خوض غمار هذه التجربة الحية الخلاقة .. ليعرض عينة من “تجربة التغير البشرى” الذى يجرى فى مجال العلاج الجمعى من وجهة نظره أساسا، مستعينا بوجهة نظر المعالج أحيانا، وهو المشرف على الرسالة فى نفس الوقت، بلا ادعاء لموضوعية غير متاحة لأى باحث فى مجالنا هذا، مهما حاول أن يخفف من أثر مسئولية وجوده الذاتى – وليكن تطوره بعد ذلك– من خلال القدر الذى سوف يتاح له من احتكاك وجدل وقبول ورفض للآراء الأخرى (الذاتية ايضا بدرجات متفاوتة).

مادة البحث

مادة هذا البحث – وربما كل بحث يجرى فى مجال العلاج النفسى – مكونة من ثلاثة عناصر اساسية:

1- المرضى والمترددون.

2- المعالج (والمعالجون المساعدون إن وجدوا).

3- الباحث نفسه.

ولنتحدث عن كل جانب من مادة هذا البحث على حدة:

أولا: المرضى والمترددون:

بادئ ذى بدء، لابد لنا من وقفة عند تعبير “المرضى”، ففى الوقت الذى أجرى فيه البحث على هذه المجموعة كان عمرها قد بلغ ما يزيد عن عام ونصف لأغلب أفراداها، وكانت معظم الأعراض عند أغلبهم قد زال … بحيث ينبغى مراجعة تسميتهم “مرضى”، وقد أشار الباحث إلى أن التشخيصات كانت قد تغيرت فعلا من خلال العملية العلاجية، وأكاد أسمع رداً جاهزاً يقول أنهم ما داموا لا يزالون يترددون على العلاج فهم مرضى، ولن أتطرق هنا إلى مناقشة هذا الادعاء، ولكنى أحيل القارئ إلى نظريتى عن “مستويات الصحة النفسية على طريق التطور الفردى”([2]) وأقول إن مجرد التردد للعلاج لا يعنى المرض بل قد يعنى رؤية أعمق، أو أملا أشمل، أو إصراراً أقوى على الحياة الأفضل على طريق التطور، ولهذا استعملت لفظ المترددين بجوار المرضى وبينهما حرف عطف لأحدد أن المتردد ليس مريضا بالضرورة، وبالتالى أفتح بابا للتبادل بين صفتى المرضى والمترددين لأؤكد أنه طريق ذهاب وإياب، وفى هذه المجموعة بوجه خاص ذكر الباحث أن حضور بعض أفرادها كان بهدف التدريب، ولكن باقترابهم من “المأزق الوجودى العلاجى أو النمائى” ظهرت الأعراض لدرجة أنهم أعلنوا بأنفسهم رغبتهم فى الانتقال إلى صفة المرضى حتى يمارسوا حقهم الطبيعى بكل أبعاده، وكأن المرض أصبح حقاً اختياريا مرحلياً فى الطريق إلى التغيير الواعى.

ثم أنتقل بعد ذلك إلى التعريف بأفراد المجموعة، فبالإضافة إلى ما ذكر الباحث عنهم من معلومات – بعد أن استبدل أسماءهم – فهم بالنسبة لى من أقرب من عرفت، من حيث فضلهم على فكرى، وعلى وجودى، وعلى علمى أيضا، فهؤلاء الناس بكل سلبياتهم وإيجابياتهم وعدوانهم وظلمهم ومحاولاتهم وشقائهم وألمهم وهروبهم .. بشر بحق، وإذا كانت تعريفات الإنسان قد تنوعت بشكل مربك بادئين من أنه حيوان ضاحك إلى أنه حيوان ناطق أو مفكر إلى آخره، فإنى هنا أحب أن أعلن أن هؤلاء الناس قد علّمونى أن الإنسان “… هو الكائن دائم المحاولة الواعية إلى الرقى “معا”، برغم وعيه الآنى بضرورة الاستقرار المرحلى”.

ولكنى أقر هنا أن من حق هؤلاء المرضى أن يتصفوا بما هو يخصهم أكثر، بالإضافة إلى ما أورد الباحث من مواصفات وتشخيصات.

1- هم جميعاً – تقريبا- فى عناد عنيد ضد استسهال حل بذاته سواء كان هذا الحل حياة عادية هامدة، أم مرض مزمن جاثم، أم موقف انسحابى متفرج.

2- وهم جميعا – تقريبا- قد قبلوا أن يستمروا فى الحضور، وبالتالى فى ممارسة المحاولة الموجـَّـهة فى أن يقبلوا هذا العناد لمواصلة محاولة التغيير بكل ما يحمل من مخاطر وآلام.

3- وهم – جميعا تقريبا- وربما يرجع ذلك جزئياً إلى تأثير العلاج، قد واصلوا احتكاكهم بالواقع والتكلم باللغة السائدة، رغم مواصلتهم تعرية أنفسهم والتفاهم – مؤقتا – بلغة خاصة أثناء العلاج فى نفس الوقت.

4- وهم جميعا – تقريبا- قد قبلوا التعرى أولا أمام بعضهم البعض وأمام المعالج، وثانيا أمام الباحث، قبلوه فى شجاعة وصراحة، وتفسيرى أنهم وصلوا إلى درجة من الصدق مع أنفسهم، ولأنفسهم لم يعد عندهم معها ما يخشونه من رأى آخر، أو فرجة آخر، أو تسجيل آخر، فضلا عن إدراكهم لاتصال نفعهم الشخصى بالنفع العام كما ذكرت.

لكل هذا فإنى أعلن شعورى أنهم هم الذين قاموا بهذا البحث أساسا وفعلا، لأنهم واصلوا البحث الصادق فى داخلهم وخارجهم، ثم ساهموا بالموافقة على تسجيل ذلك وتوصيله دون تصنع أو افتعال، ففضلهم على الباحث وعلىّ وعلى العلم وللحقيقة فضل مباشر ليس له جزاء إلا أن تنجح محاولتهم لهم، وهذا ما يضاعف ديْنى – وربما دين الباحث إذْ يدرك حقيقة عطائهم – إليهم وإلى من هم مثلهم، فأنا لا أعنى بوصفى لهم أشخاصهم، بقدر ما أعنى كل من “هم كذلك” سواء كانوا هؤلاء الناس أم أى ناس.

ولنا هنا وقفة، فهناك من سيقول: إذن هؤلاء نوع خاص من الناس، وبالتالى فهذا العلاج لا يصلح إلا لأمثالهم.

والرد المباشر: ولم لا؟ .. والرد التالى: نحن لا نستطيع أن نجزم إن كانوا قد قدموا للعلاج بهذه النوعية أم أن العلاج قد أسهم فى كشف غطائهم فظهرت هذه الإمكانيات الإيجابية العنيدة؟ والرد الأخير: إن أحدا لم يدّع أن هذا العلاج هو العلاج الأوحد، بل بالعكس إنى أقر وأعلن أن لكل نوع من العلاج نوع من المتعالجين.

ثانياً: المعالج

ثم ننتقل إلى مادة البحث الثانية وهى “المعالج” نفسه: وأول ما نبحث هنا هو ما أشار إليه الباحث من أن هناك وجه شبه بين المعالج وبين هؤلاء المرضى، وأنه مجرد فرد فى المجموعة مع تميز خاص من حيث فعالية دوره، ودرجة مسئوليته فى التغيير، واتجاهه ووضعه المهنى الذى يأخذ به أتعابه، وإنى إذْ أقره على ذلك .. أقره أيضا على ما أشار من خلاف .. أضيف إلى هذا وذاك أنى كنت شبه متعاقد معهم عقداً لم يعلن أبداً، وهو الاستجابة من جانبهم لدعوة من جانبى تكاد تقول: “… إنى مثلكم .. ولكنى مصر على الاستمرار بلغة الواقع دون التنازل عن اى جوهر رأيته فى نفسى، فهل نحاول – يا جماعة – أن نمارس حياتنا سوياً إلى غاية عمق وجودنا بكل أبعادها المترامية، لنرى الحكاية ..، بل وقد نساهم فى توجيه المسار من خلال نجاح موقفنا العنيد .. كعينة قادرة على التطور بوعى وألم ودون تناثر أو صراخ”؟ وقد سمعت استجاباتهم واحداً واحدا بالموافقة “من خلال فعل الحضور والاستمرار فيه”، وعزوت هذه الموافقة – النسبية طبعا– إلى ضغط داخلى مباشر أعلن بظهور الأعراض، وإغراء خارجى مباشر هو محاولة المعالج الذاتية المهنية المستمرة.

ومهما يكن من أمر اضطرارهم لخوض هذه التجربة بسبب أعراضهم، ومهما يكن من أمر وضعى بالنسبة لهم كطبيب وظيفته الأساسية هى تخفيف الألم وإزالة الأعراض، فإن هذه وتلك كانتا الاتفاق الظاهرى فحسب، أما العقد غير المعلن – حسب تصورى – فكان يتعلق بخوض هذه التجربة الكيانية، ومن هنا جاء شعورى بالعرفان تجاههم، وإنى إذ أعترف بهذا البعد الذى لم ترد مناقشته فى البحث بطريق مباشر (وإن كان الباحث قد أشار أنه بتطور المجموعة لم يعد المعالج إلا عضواً فيها) أقول إنى إذْ اعترف بهذا البعد أقرر من وجهة نظرى أنه موجود عند كل معالج رضى أم لم يرض، وعى به أم لم يع، فالعقد فى العلاج النفسى بوجه عام والعلاج الجمعى بوجه خاص هو دائما أبداً عقدان:

العقد الأول: عقد ما بين طبيب (أو معالج) – طرف أول – ومريض – طرف ثان – الأول يرتزق ويمتهن مهنة إنسانية (بالمرّة)، والثانى يشكو من أعراض مرضية أدت إلى أن يذهب إلى الأول ويريد أن يتخفف منها.

أما العقد الثانى: فهو العقد الأعمق غير المعلن بين إنسان وإنسان: الطرف الأول (المعالج) يعيش مرحلة وجود ناجحة نسبيا وبالتالى فله تصور لأبعادها، وسلوكه إنما يمثلها ويبررها حتى ولو ضعفت درجة وعيه بها، والطرف الثانى (المريض) يبحث عن مثل هذا التصور، فينتقى من المعالجين من هو أقرب إلى تصوره ليحققا معاً مرحلة إيجابية مشتركة – وليست متماثلة بالضرورة – بصورة ما.

هذا، ولا يوجد حد فاصل بين العقد الأول والعقد الثانى، لأن العقد الأول هو الديباجة التمهيدية للعقد الثانى، ولأن العقد الثانى هو الوسيلة الفعلية لتحقيق أهداف العقد الأول (زوال الأعراض .. والاسترزاق).

ولابد أن أعترف أنى سمعت مثل هذا التفسير – فى سياق آخر– لطبيعة العلاقة بين المريض والطبيب فى موقف العلاج النفسى أول ما سمعته من أستاذنا المرحوم الدكتور يوسف حلمى جنينة أستاذ الأمراض العصبية بكلية طب قصر العينى، حيث كان يقول – ناقدا أو ساخرا- ما معناه “إن الطبيب (المعالج) النفسى ينتقى من مرضاه من يماثلونه، ليرى نفسه فيهم بالساعات الطوال ويبرر وجوده من خلالهم”، وقد رفضت هذا القول الذى قيل هجوماً على العلاج النفسى سنين طويلة، ولكنى فى النهاية وصلت إلى نفس النتيجة مع تحوير بسيط فى العبارة الأخيرة إذ لابد أن تتعدل – فى بعض الأحيان – مـِـنْ “.. ويبرر وجوده من خلالهم” إلى “…. ليبحثوا سويا عن معنى وجودهم، وعن الطريق إلى إمكان تغييره إن لزم الأمر” وقد قلت “فى بعض الأحيان” لأنى مازلت أتصور أن كثيرا من العلاجات يصدق عليه كلام أستاذنا الدكتور جنينة، وآمل – متحيزاً – أن هذا النوع قيد البحث يصدق عليه التحوير الذى اقترحتـُه.

وأختم هذه النقطة التى ينبغى أن تتضح عند كل ممارس للعلاج النفسى، وكل باحث فيه بأنه “إذا كان الأمر كذلك، وهو عندى كذلك، فإن درجة الوعى التى يتم فيها هذان الاتفاقان ضرورة لازمة لتأمين المسار، والتقليل من المضاعفات، وتأكيد الاختيار”.

فإذا كانت هذه هى العلاقة بين مادتى البحث الأساسيتين (المرضى والمعالج) فإن موقف الباحث يزداد صعوبة فوق الصعوبات القائمة فعلا، لأن المعالج هنا هو المشرف على الباحث ايضا، وهو أستاذ له، ثم هناك علاقتهما العاطفية التى جعلت الباحث يشكره فى مقدمة بحثه باعتباره والده الروحى (!)، ولنا أن نتصور كيف يقوم باحث بعمل بحث مادته (أو ضمن مادته)، والده الروحى … ليبحث عن ضعفه واحتياجه وخطئه والتوائه..الخ.، وقد ناقشت هذه النقطة سابقا فى عجالة ولكنى أعود إليها هنا بتفصيل لازم:

فقد كنا أمام ثلاث اختيارات: إما أن يقوم بالبحث أحد تلاميذ صاحب المدرسة الناشئة الداعية لفكرة “الطب النفسى التطورى” والمسهمة فى تطبيق هذه الدعوة فى المجالات المتعلقة بهذا الفرع ومن بينها مجال العلاج النفسى الجمعى، وإما أن يقوم بهذا البحث أحد المنشقين عنها لأن عنده فرصة أعمق ومشاركة أطول لمعرفة عيوبها ونقائصها، وبالتالى فإن موقف المعارضة منها هو موقف يقظ يتيح له أن يحدد ما عليها أكثر مما يحدد ما لها، وأخيراً فالاحتمال الثالث أن يقوم بالبحث باحث “آخر” ليس إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مما يمكن أن يطلق عليه – افتراضاً – باحث موضوعى.

أما الافتراض الأول: وهو الذى تم فعلا – فهو يضعنا فى موضع خاص إذ هو أقرب إلى “عرض” ما يجرى من وجهة نظر مشتركة تقريباً (مشتركة بين الباحث والمعالج)، وإلا ما انضووا سويا تحت لواء هذه المدرسة وهذا العلاج، وبهذا الإعلان يصبح العرض أميناً لو أسميناه “صورة من الداخل/الخارج، وبالعكس!.

أما الاحتمال الثانى: فسوف يمنحنا صورة دفاعية كذلك، فهو لا شك خليط بين موضوعية محتملة – حسب درجة تطور الباحث نفسه وأمانته مع وجوده – وبين تحيز مضاد أكيد – هو فى الأغلب مبرر انشقاقه عن المدرسة.