نشرة “الإنسان والتطور”

1- 4 – 2010

السنة الثالثة

العدد: 944

الحلقة السابعة عشر

عودة إلى مناقشة المنهج

كنت ومحمد إبنى مدعويين منذ أسبوعين تقريبا (الأربعاء 17 مارس 2010)، لنتناول العشاء بدعوة من صديقنا “حافظ عزيز”، الذى كان أحد المتطوعين لاصطحاب الأستاذ إلى مصر الجديدة، يوم الإثنين من كل أسبوع إلى فندق سوفيتيل المطار، لمدة سنوات، ثم التحق (مثلى) بملحق الحرافيش من “أفراد الاحتياط” فى الوقت “بدل الضائع” هو والدكتور زكى سالم، (فى السنوات الثلاثة الأخيرة تقريبا)، كانت الدعوة بمناسبة نجاح يحيى ابن صديقنا حافظ الأصغر فى كلية الآثار فى التعليم المفتوح، فى ظروف شديدة التحدى والتفاؤل والطرافة، سألت محمد ” أثناء العشاء : “هل تتابع ما أكتبه من قراءة فى كراسات تدريب نجيب محفوظ؟، وهل تلتفت إلى ما كتبته عنك فى الجزء الأول قبل التعليق على التدريبات؟، أيام أن كنت تصحب الأستاذ معى، ثم وحدك، فى الشهور الأولى؟” ثم أضفت : “إننى حين أكتب الآن ما سجلته منذ أكثر من عشر سنوات أتعجب: متى، ولماذا رصدته هكذا؟! أنا لم أسجل له حرفا بأية أداة تسجيل إلا سمعى ووعيى، فكتابتى هذه ليست “طبق الأصل” بدليل أن الحوار أكتبه بالفصحى غالبا، ونحن لم نتحاور جملة واحدة بها”، وأضفت أيضا: “إننى وأنا أكتب الآن أكتشف أننى نسيت بعض الأحداث التى سجلتها آنذاك، ثم تعود إلىّ فأتذكرها وأنا أكتب الآن، وكأنها تحدث حالا، بل إننى أكاد أشم رائحتها”. رد على محمد أنه لا يتابع ما أكتب بانتظام، برغم أننى طلبت منه تحديدا رأيه فى منهج قراءة ما خطه الأستاذ بيده، وأعلنت له تخوفى من أن أتعسف فى التأويل، أو أن أتمادى – بغير وجه حق – فى التداعى، قال لى : “إن كنت تريد رأيى، فأنا لى تحفظ على هذا المنهج، ربما يكون هذا عملا إبداعيا قائما بذاته، لكنه ليس بالضرورة قراءة فيما كتب الأستاذ”، قلت له ليكن، لكننى مازلت مصمما على أن المسألة تستأهل النقاش والنقد والمراجعة، خاصة والعمل ما زال : “فى التكوين” ( (in the making، هذا التعبير الذى أحبه والذى ترجمته إلى حالة “الــْـيَـتََـَكوّن” باستعمال الاستنثاء الذى يسمح أن تدخل ألف لام التعريف على الفعل (الـــْ يتكوّن)، لم يرد محمد علىّ برأيه تفصيلا، ولا هو وعد برد لاحق، سامحك الله يا محمد!!!.

انبرى الداعى (للعشاء)، صديقنا حافظ عزيز، إلى الدفاع عن هذا المنهج الذى أكتب به، ربما موجها كلامه لمحمد أكثر مُقِرَّا: “إنه من حقى ما دمت أكرر أنه استلهام لما حضر فى وعى الأستاذ تلقائيا أثناء التدريب، وليس تفسيرا حصريا لما قصده وهو يكتب، أن ما أكتب هو ما أراه تعليقا على تدريباته تلك باعتبار أنه ليس إلا: تداعيات أكثر مما هو قراءة نقدية تقليدية”،

فرحتُ برأى حافظ ، خاصة وأنه حريص على متابعة ما أكتب ليلة دخوله الموقع، وعلى تصحيح بعض ما يحتاج إلى تصحيح، وإضافة معلومة هنا، وتفصيلة هناك، ما لزم ذلك.

المهم: دعانى هذا وذاك إلى أن أضيف بدءا من هذه الحلقة لفظ “تداعيات”، فيكون العنوان “قراءة وتداعيات، بدلا من “قراءة” ، فقط

فهل هذا يكفى يا محمد؟ الله يسامحك!

ثم أين رأى ومعونة بقية الأصدقاء الذين يعرفون الأستاذ أكثر منى، ويحبونه مثلى، (لم أستطع أن أقول: أكثر منى، فأنا لا أتصور ذلك، وإن كنت لا أستبعده) إلا أن الحب الذى يستمر إلى أن نقضى، لا بد أن يترتب عليه ما يترتب، مثل صدور دورية نجيب محفوظ النقدية، والتى صدر منها العدد الثانى هذا الأسبوع بفضل الرائد الكريم أ.د. جابر عصفور، وأ.د. حسين حمودة، وكل المحبين، أعتقد أن هذه الدورية هى دورية حب بقدر ما هى دورية نقد.

تكفى هذه الدعوة الضمنية المكررة لكل الأصدقاء، والتى لم يستجب لها إلا د. زكى سالم، بعواطف رقيقة، ودعوات صادقة، وتصحيحات مهمة، لكنها فى مجموعها لم تصل إلى عشرة أسطر حتى الآن، وفى كلٍّ خير.

الحمد لله، ثم نواصل المحاولة:

ذكريات الصحبة:

تنوية:

تراجعت عن تقديم قراءة كراسات التدريب مستقلة كما وعدت الأسبوع الماضى بعد أن وصلتنا آراء لا تحبذ هذه الفكرة …..و كأن حضور الأستاذ يتجلى فى تكامل الجزأين معا، برغم اختلاف التاريخ.

الخميس: 19/1/1995

هل أصبحتُ أحد الحرافيش فعلا؟ وهل هذا ما كان ينتظرنى فى هذه المرحلة من حياتي؟، أم أنها تفريعه أخرى من التفريعات التى تبعدنى عن ما يمكن أن أركز فيه وأتقنه حتى النهاية؟ لا يمكن أن يحقق إنسان أعرفه شخصيا ما حقق نجيب محفوظ، ومع ذلك فاللحظات التى أقضيها معه تعلمنى درسا قديما طالما كررته دون أن أعيشه، درسا يقول: ماذا استفاد نجيب محفوظ شخصيا -لا نحن- من كل ما فعل أجمل من تلك اللحظات من الصدق المبدع والصحبة الأليفة؟

فهل ألُقى كل شيء جانبا حتى لو لم أحقق شيئا لأعيش حقيقة الصدق والصحبة معه، معهم؟

ليكن. هى تجربة على أية حال، وهى خبرة فى جميع الأحوال، وحب ورضا من رب العالمين.

وصلت متأخرا سبع دقائق، وصل قبلى كل من أحمد مظهر وتوفيق صالح، أحمد مظهر يبدو لى أكثر نحافة وضعفا، مع أنهم قالوا إنه أكل فى سهرة الخميس الماضى – التى لم أحضرها – أفضل من كل مرة، نجيب محفوظ واقف فى الصالة، وفور وصولى يقفز نحو الباب “هيا بنا (ياللا فلان -أنا- وصل) يفرح أحمد مظهر أنه حرك ذراعه إلى أعلى أكثر من المرة السابقة، كانت ثمة إصابة طفيفة، ويعقب على ذلك فى الجزء الأول من الجولة، ويقترح أن نذهب هذه المرة إلى فندق ”الواحة”.

فى السيارة يقول أحمد مظهر أنه ظل يظن أن اليوم هو الأربعاء، وفجأة حول الساعة الخامسة تذكر أنه الخميس فلبس فى عجلة عاجلة حتى وصل قبل الميعاد، ثم يردف أنه لا يستطيع أن يستمر يقيم وحده هكذا، يرد توفيق صالح أن الأمر بيده، فليستدعها، أو ليذهب هو يعيش معها، معهم (لم أتأكد ولم أستفسر)، فيقول مظهر : لم يعد ينفع، أشعر أنى دخيل، غير مرغوب فىّ (فهمت متألما، وأحببته، فتجنبت الاستفسار أكثر)، أتأكد أن الوجهة اليوم هى فندق الواحة (الأوازس) فى أول الطريق الصحراوى إلى الاسكندرية، لكن لابد من المرور “بالمقلي” (بتاع السوداني) أولاً، توفيق يرجع من “المقلى” وهو أقل بهجة من المرة الماضية لأن الذى كان موجودا بالمحل ليس صديقه وصديق الأستاذ الذى يعرفهما جيدا بل أخوه الأصغر، فكانت المسألة “بيع وشراء” ودمتم، افتقد توفيق الألفة، وأحسست أن السودانى هذه الليلة سيكون بغير طعم، كل شيء لابد أن يرتبط بما هو نبض إنسانىّ معا، قبل وبعد كل شىء، قبل وبعد الأكل، قبل وبعد الجنس، قبل وبعد الموت نفسه، الحياة تفقد معناها إذا لم يسأل بائع السوادنى “أين أنتم”، “كيف حال الأستاذ”؟ كل ما يأكله الأستاذ رغم إصراره المتناهى على الدورة المعتادة هو حبة واحدة أو اثنتين -كما ذكرت- لكنه يحب المكان، والمحل، ورائحة البشر، ودفء الوجدان، والسؤال الطيب، والإجابة الأطيب، إذن نحن نذهب إلى “بتاع السوداني” لنتبادل التحية والأمانى الطيبة، لا لنشترى ”سودانى أو لب أبيض”.

فى الواحة جلسنا مكرمين كالعادة، الناس تحب هذا الرجل، لا أظن أن المسألة هى “نجيب محفوظ نوبل”، ولكنها بالضرورة نجيب محفوظ هذا (فقط)، سألنى أحمد مظهر -بعد أن جلسنا – هل قرأت كتاب الأغانى للاصفهاني، قلت ليس تماما بل يمكن أن أقول أنى نظرت فيه فقط، قال إنه كتاب عجيب من 54 جزءاً كتب فى أربعين سنة، قلت له هل قرأته أنت؟ قال أبدا، لقد قرأت لأنيس منصور كتابا عن مؤلفى “الكتاب الواحد”، وكان من بينهم الاصفهاني، فهو لم يؤلف غير الأغاني، فعلمت هذه المعلومة منه، ثم يكمل أحمد مظهر بأمانة وظرف: “أنا إذا سألنى أحد عن كتاب قرأته أحيانا “أمزع” وأدعى قراءته، فلما عرفت حجم كتاب الأغانى هذا، انتبهت، وحمدت الله، وقررت ألا أدعى قراءته، وضحك الأستاذ قبل أن يسأله أحمد مظهر هل قرأت الأغانى فيجيب الأستاذ بوضوح القاريء المحب الطيب : طبعا، هذا كتاب عظيم، وعندما عدنا إلى بيت توفيق لنمضى نصف السهرة الأخير كالعادة تذكر الاستاذ الكتاب ثانية، وقال إنه كتب بطريقة فريده، فالأصفهانى بعد أن يذكر “صوت”، نغم من أنغام زمان، مما لا يعرفه القارىء الآن غالبا، يشرحه، ولابد أن قاريء زمان كان يعرفه، ثم يحكى عن صاحب كلمات هذا “الصوت”: تاريخه ومولده ونسبه وشهرته ومؤلفاته، ويحكى عن الصوت أحيانا ثم ينتقل من نغم إلى نغم بشكل لا مثيل له، وإن ما يعيق قراءته للبعض هو كثرة العنعنة0مما يمكن تجاوزه.

انتبهت متألما إلى معنى توقف قارىء مثل الأستاذ عن القراءة: هذا الرجل الذى كان يقرأ هكذا، كل هذا، كيف لا يقرأ الآن، ولا يسمع إلا قليلا، ولا يكتب، قال لى بعد حديث عن مرض السكر سيأتى ذكره حالا: “إن قدرة الإنسان على التكيف عجيبة لا حدود لها، فلو أن أحدا قال لى منذ خمس سنوات أنك لن تقرأ ولن تكتب ولن تشاهد التليفزيون ولن تسمع الإذاعة، إذن لأجبته باستحالة الاستمرار فى الحياة بعد ذلك، بمعنى تفضيل الانتحار، لكن كل هذا حدث، وهأنذا أعيش “رائحا غاديا”، قالها، وهو يحب الحياة بنفس القدر على ما أعتقد، نفس القدر الذى كان يحبها به حينما كان يكتب ويقرأ ويسمع ويشاهد ويتحرك.

ثم عاد الحديث إلى مرض السكر، قلت له أنت تبالغ فى وضع نواهى جمّـه لم يقل بها الأطباء، إن كل ما عليك هو أن تتبع نظاما يضعه طبيب حاذق لأن الجسم – بما فى ذلك الجسم المصاب بالسكر -يحتاج إلى جرعة متوازنة من كل شيء، والطبيب يستطيع أن يحدد ذلك، فأجاب إننى أصارع عدوا لدودا هو السكر منذ 33 سنة، أليس هو الذى عملّ فى كل هذا؟! هو وكذا الكوليسترول، قلت له: “ليس تماما”، أردف هو: ”أنا أحب الكرواسون، لكنهم قالوا لى إن فيه دسما يزيد الكوليسترول، لذلك حـرّمته على نفسى إلا مرة واحدة فى الشهر صباح الجمعة الأول من كل شهر(!!) هل يمكن أن تعمل لنا بحثا فى الكرواسون؟” قلت له سأستدعى زميلى د.علاء الزيات (إبن احمد حسن الزيات) وهو أستاذ أمراض باطنة ونعمل “كونسلتو” عن جرعة الكرواسون اللازمة وتوقيتها، فرح الأستاذ حين علم أن أ.د. علاء هو زميلى وأنه سيراه، وأضاف “هذا ابن أستاذى صاحب الرسالة، سأراه إذن” وفرحت لتذكره هذه العلاقة، ثم عاد الأستاذ يهاجم السكر ويذكر الشيخ زكريا أحمد، وأنه كان مصابا بالسكر حتى ظهرت له دمامل فى كل جسمه، وأنه كان يذهب ليعوده فى الفجالة، فيفتح الشيخ زكريا الصوان فى حجرة نومه ويريهم ما تفضل عليه أهل المزاج بالهدايا المناسبة تقديرا لفنه، وحين زاره محمد عبد الوهاب، وأطلع على ذلك فزع خائفا وتراجع، ثم تطرق الحديث إلى أنور المفتى وكيف أن الأستاذ سمع أنه نصح عبد الناصر نصيحته فى هذا المجال، وأن عبد الناصر لم يستمع لها، وأنور المفتى – يقول الأستاذ – كان زميله فى الدراسة، وكانت له اهتمامات أدبية أكثر منه، وكان متفوقا فى الإنشاء والتعبير عنه، وكان قائد حوش، ثم إذا به يصبح طبيبا ويصبح الأستاذ أديبا، ثم أضاف إن أنور المفتى كان من أحسن من دافع عن الثلاثية فى الأهرام بعد صدورها فى مواجهة من هاجموها وقالوا أنها سرد مطول تقليدى لم يأت بجديد، وأن مقالا له (لأنور المفتى) كانت من أهم ما كتب فى هذا الصدد (ولم أكن أعلم عن أنور المفتى أنه كان ناقدا أصلا).

سأل الاستاذ عن الساعة، نحن نصل بالساعة ونقوم بالساعة لأننا نتناول العشاء عند توفيق الساعة الثامنة والثلث وعلينا أن نقوم إذن فى الثامنة إلا عشر، وهكذا، سبحان الله، أثناء ذهابنا إلى منزل توفيق صالح أخذت أسأل نفسى لأتأكد هل أنا صديق لهؤلاء القدماء فعلا؟ هل يحق لى أن أعتبر نفسى حرفوشا من الآن؟ وكنت قد طلبت ألا يتم تثبيت وضعى فى الحرافيش إلا بعد فترة اختبار لمدة ستين يوما، ورفض الأستاذ ذاكرا ما طيب خاطري، لكن يبدو أن التردد لايريد أن يفارقنى، لسبب ما.

لا أعلم ماذا طرأ على وأنا أقود السيارة لأسأل توفيق عن سنة مولده، وكنت مترددا، وقد رجحت أنه قد جاوز الستين منذ فترة، وقدرت أنه فى مثل عمرى أو أو أصغر سنة مثلا، لكننى فوجئت به يجيب أنه من مواليد سنة 1926، وكدت أرى بظهرى الأستاذ وهو يقفز قليلا من فوق الكرسى الخلفى ليقول إنه كان فى هذه السنة فى سنة أولى ثانوي، وأنه يذكرأن هذه السنة هى السنة التى بدأ يقرأ فيها الصحف، وأن والده كان يحضر الصحف يوميا لكنه – تلميذا - لم يكن يهتم، فهو لم يقبل على قراءة الصحف إلا فى سنة أولى ثانوي، وأن مدخله إلى قراءة الصحف كانت صفحة “البرلمان” حيث كانت تنشر جلسات البرلمان ومواقف سعد باشا بتفصيل قصصي، وأنه يذكر إضافة كلمة ضحك بين قوسين – (ضحك) بعد بعض المناقشات، فكان يقرأ هذه الصفحة وكأنه يقرأ مسرحا.

فأتذكر، وأذكر، كيف أننى اكتشفت معنى إذاعة الأخبار وأنا فى السنة الثالثة ابتدائى (سنة 1943)، وكانت كلها عن الحرب العالمية، وكان المذياع صندوقا مستطيلا كبيرا بما يسمح لخيالى أن أتصور أن المقريء يجلس داخله، وكنت أتصور أيامها أن نشرة الأخبار ستتوقف بعد إنتهاء الحرب، لأنها كلها – هكذا خيل إلى – كانت عن الحرب ، وربما سألت أخى الأكبر أو والدى: هل ستلغى نشرة الأخبار بعد انتهاء الحرب؟

يتابعنى الأستاذ باهتمام: ثم يضحك ، فأفرح.

ثم يأتى ذكر المسرح، ربما انطلاقا من تشبيه الأستاذ جلسات البرلمان بالمسرح، وتدور مناقشة حول مسرح يوسف إدريس، وبعد أن مدحنا كلنا “الفرافير”، شجبت أنا مسرحية ”البهلوان” مع أننى لم أشاهدها مسرحا، بل قرأتها فحسب، فقال لى توفيق أن يوسف إدريس نفسه كان يذهب يوميا للمسرح أثناء إعدادها ويغير فى النص ويعيد كتابته، ومع ذلك ظهرت قبيحة، وقال الأستاذ إنه لم يشاهد مسرحا منذ ضعف سمعه، وأن آخر مسرحية شاهدها كانت لألفريد فرج، وكانت تعرض فى المسرح القومي، واكتشف أنه لا يستطيع متابعة الحوار على المسرح (وقد وصلت أنا بدورى الآن (2010) إلى هذه المرحلة).

فى بيت توفيق: العدس تتصاعد منه الأدخنة (جمع دخان ليس دخانا واحدا واقسم على ذلك) والنظر إليه يكفى للتدفئه، وحرم الأستاذ توفيق تدعو لنا، “صحة وعافية” وهى فرحانة بنا، هذه السيدة الكريمة تمارس أمومتها برقة بالغة، تدخل وتصمم أن تغرف للأستاذ – بمغرفة رشيقة- بنفسها، ثم لنا، ويضع توفيق قطع الخبز المقمر الشديدة الرشاقة أيضا على العدس للأستاذ، وقليل من الليمون، ويسأله إن كان يريد شيئا إضافيا فيقول شاكرا هكذا “وَزْن” – وأفرح بالكلمة البلدية الطِلقَةْ – ويحضرنى تعبير فرنسى لم أفهمه إلا حين سمعت الأستاذ يعبر عن ضبط جرعة الليمون والملح على العدس بكلمة “وَزْنْ”، وهو تعبير mise au point وكنت أترجمه لنفسى أنه = “بالمقاس” لكن كلمة ” وَزْنْ ” التى استعملها الأستاذ هى الأدق والأجمل مقابل هذا التعبير الفرنسى!

كان أحمد مظهر أقل بهجة هذه الليلة، وكان الحديث قد بدأ فى فندق الواحة مرة أخرى عن رواية فتحى إمبابى “مراعى القتل” بعد “نهر السماء” “والمؤسسة”، وذكر توفيق تقريظا شديدا جدا مرة أخرى عن الرواية، كان جمال الغيطانى قد قال إن هذه الرواية جعلته يكره العرب، وأضاف توفيق صالح إن النقلات من أبو زيد الهلالى إلى حرب 67 إلى حرب 73 فالهجرة إلى ليبيا كانت شديدة الحبكة شديدة الإيلام شديدة الإبداع، وذكر الأستاذ – بذاكرة رائعة ما قاله جمال الغيطانى عن هذا الروائي، وللأسف قيل إنه لم ينل الجائزة التشجيعية فى الرواية التى حجبت هذا العام !! (1994) وانزعج الأستاذ وكأن الإهانة لحقته شخصيا، وقال توفيق إنه أخذ موعدا من ناشر الرواية ليقابل المؤلف، واقترحت عليه أن يدعوه لمقابلة الأستاذ، وقال: بعد المعرض (معرض الكتاب)، (وقد سبق أن ذكرت ما تلى ذلك من رفض المؤلف إخراج توفيق الرواية سينمائيا).

ويحضر جميل شفيق، ويشتعل الحوار، الحديث تتخلله فكاهات من كل نوع (من كل نوع!) من جميل شفيق بالذات الذى أخذنى إلى صالة توفيق صالح وأطلعنى على لوحتين له “أبيض أسود” أصليتين أهداهما لتوفيق وهما معلقتان فى الصالة، وكانتا -فعلا- من أجمل ما رأيت من لوحات، وذكرت له أن محمد مستحاب الروائى الرائع المتدفق الإبداع قد كتب تعليقا على معرض جميل شفيق الأخير لا يكتبه ناقد تشكيلى متخصص، انتشى جميل شفيق والنشوة الفكهة تتصاعد معه بما يقربنا من بعضنا أكثر مما نحن مقتربين،

قال توفيق كلاما كثيرا يتعلق بخبرته في الاخراج فى العراق، وكيف أن تدخل الساسة هناك كان يصل إلى درجة تغيير النص، وأنه كان عليه أن ينتبه أن حربا ستقوم بين إيران والعراق من بعض ما حدث له وهو يعمل هناك، وكان صلاح أبو سيف يخرج فيلم القادسية، وكانت هناك لقطة تجعل البطلة (سعاد حسني) تقوم بدور خاص يسهم فى إدخال الفرس الإسلام، وإذا بنائب الرئيس صدام حسين يحضر وينبه أن هذه البطلة لا ينبغى أن تظهر هكذا كمنقذة رائدة، فما هى إلا فارسية، ويتغير النص وتطلب سعاد حسنى تعاقدا جديدا، وأجرا جديدا، يذكر توفيق كيف تكلف فيلم القادسية (رغم كل هذا التحريف) 18 مليون دينار!! حوالى 54 مليون دولار حوالى 170 مليون جنيه مصرى سعر اليوم،

ثم ينتقل الحديث إلى اتفاقية الجات التى وقعناها وأثرها على السينما والإبداع الفكري، وأن أوراقها وملحقاتها يزيد وزنها عن 27 كيلو جراما وأن أحدا فى مصر – إلا واحدا – لا أذكر اسمُه – لا يعرف تفاصيلها على وجه الدقة، والأستاذ ينصت دائما لكل ما يدور ما أمكن ذلك، ثم يستأذن أن يسأل فأتصور أنه سوف يسأل عن الاتفاقية، وكيف يوقعون عليها دون قراءتها، وإذا به يرجع إلى موضوع حرب العراق وإيران، وهو يتذكر كيف أن توفيق تنبأ بها أثناء عمله هناك قبل وقوعها ويقول لتوفيق “إنه ليس لك أن تلوم نفسك يا أخى، فما كل توتر بين بلدين يعنى حربا قريبة، فمثلا ثمة توتر بين مصر واسرائيل الآن وليس هناك حرب ولن تكون”

ثم، ونحن ننصرف، لا ينسى الأستاذ أن ينبه توفيق ونحن على باب المصعد أنه لابد أن يتخذ إجراء فى كمرات العمارة التى قيل أنها ظهرت بها بعض الشقوق هنا وهناك، ويضيف الأستاذ بأبوة حانية أسئلة عن صلابة الأساس وينصح توفيق – يكاد بأمره- ألا يعتمد على السكان مهما كانت التضحية.

أحمد مظهر بجوار الأستاذ فى السيارة ويعود الكلام عن كتاب الأغاني، ويحاول الأستاذ ونحن على باب عمارته ألا أصحبه إلى باب الشقة، ولكننى أصر، فيحيى الأستاذ أحمد وأصحبه أنا، وعند باب الشقة مباشرة أكتشف أن الأستاذ مظهر يتبعنا، ونسلم عليه عائدين

وحين أقول لمظهر لماذا أتعب نفسه وتبعنا هكذا، يقول: من يدرى متى يرى أحدنا الآخر ثانية؟ إذا حدث شيء نكون قد سلمنا على بعضنا والسلام

وأتصور أنه يعنى نفسه وليس الأستاذ

وربما الأستاذ

فأقول: وربما أنا

وأرعب

وأدعو لهما بطول العمر

ولا مانع لى بالمرة، فمن أين لى أن أضمن صحبة كهذه هناك؟

الجزء الثانى من كراسات التدريب:

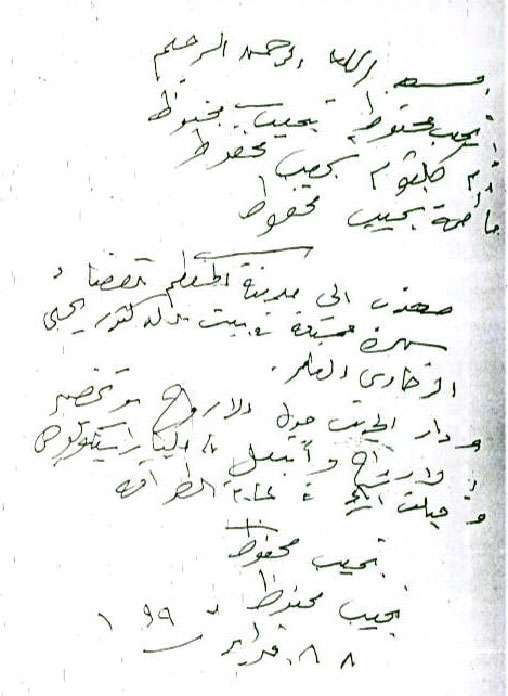

من كراسات التدريب (1) :

18 /2/1995

صفحة 22

بسم الله الرحمن الرحيم

نحيب محفوظ نجيب محفوظ

أم كلثوم نجيب محفوظ

فاطمة نجيب محفوظ

……..

صعدت إلى مدينة المقطم لقضاء سهرة ممتعة ف

ى بيت الدكتور يحيى الرخاوى العامر

ودار الحوار حول الأرواح وتحضير الأرواح

وانتقل إلى الباراسيكولوجى وقيلت آراء فى غاية الطرافة.

نجيب محفوظ

نجيب محفوظ

18 فبراير 1995

القراءة والتداعيات

شيخنا يعود كما عودنا فى البداية للبدء بالبسملة ثم باسمه ثم كريمتيه، لا جديد إلا التأكيد على التراجع عن التفسير الأول من حيث أنه كان يبدأ بما تعود أكثر، هذه الأسرة الجميلة التى هى رعيته تشغل وجدانه بكل هذا الحضور طول الوقت.

لا تعليق.

ثم يتفضل بذكر بيتى شخصيا فى كراسة تدريبه، ولهذا قصة وموقف:

فقد كنت ضيفا عليه فى بيتى طوال ما يقرب من عشر سنوات، حوالى خمسمائة أسبوع، حوالى ألف وخمسمائة ساعة!! ياه !!! كيف ذلك؟ كيف تفضل علىّ هو وأصدقاؤه بكل هذا الكرم؟ برغم هذا لم أذكر هذه الحقيقة أبدا فى أى من وسائل الإعلام، أو الصحف اللهم إلا ما جاء فى سطر واحد فى قصيدة رثائه التى نشرت بالأهرام على ما أذكر، كان المقطع الذى يصف جلسته فى بيتى بوجه خاص هو من أصعب ما حضرنى حتى أننى كلما قرأته الآن يحدث لى “ما يحدث جداً”، المقطع كله يقول:

كنا نريدك مثل أطفالٍ أبوْا أن يُفطموا من حلو ما نهلوا عطاءك، مثلنا

كنا نريدك نحتمى فى دفء بُرْدِكَ من برودةِ عصرنا.

لكنَّ خاتمة الكتاب تقررت، فسمعتّهَا،

وكتمتََهَا حرصا علينا،

ثم انسحبتَ برقةٍ وعذوبةٍ،

وتركتَنَـا.

لمَ هكذا؟

علـّمتنا شيخى بأنا قد خُـلقنا للحلاوةِ والمرارةِ نحملُ الوعىَ الثقيلَ نكونُـه سعيا إليه.

فاجـَـأْتَنَا،

ورحلتَ دون سَؤاِلنَا

وبكى “الخميسُ” لقاءَنا،

وتركتَ بيتىَ خاويا فى “كل جُمعةْ”.

الخميس هو يوم الحرافيش، وهو الذى بكى لقاءنا، عنده حق.

أما “الجمعة” فما زلت لا أعرف لماذا لم أسجل عن هذا اليوم فى كتاباتى بما يستحق، أو عُشر معشار ما يستحق؟ ولماذا تجنبت، وحتى الآن، أن أذكره فى أحاديثى عنه لعامة الناس، بشكل بدا فيه سبق إصرار وترصد، حتى أنه كان مثار لوم شديد من زوجتى ، وهى المضيفة الأصلية، صاحبة البيت بعده، كانت تنبهنى إلى أن إنكارى ذكر هذا اليوم بهذه الصورة فيه شىء ما ضد الأمانة التاريخية، حين رجعت إلى نفسى أحاول أن أفسر تصرفى هذا أرجعت عزوفى ذلك إلى كثرة ما سمعته من محبيه، ومخالطيه، من مبالغة فى تصوير علاقتهم به على أنها علاقة خاصة جدا، دون كل الآخرين، سمعت ممن كان يدعى أنه يجلس معه منفردا فى قهوة “على بابا كلاما كثيرا ” مثل ذلك، وذكرت قبل ذلك زعم أحدهم أنه بطل رواية الكرنك، وذكرت فيما سبق الحوار الذى دار حول ذلك، ولكننى أبد لم أسمع من توفيق صالح مثل ذلك، مع أن بيته كان هو مكان لقاء الحرافيش منذ انتظمت فى ذلك، وقبل أن أنتظم فى ذلك لمدة سنوات، ربما بعد العملية الجراحية التى أجراها فى لندن واشرت إليها حين ذكرت كيف ظهر “العدس” فى مأدبة الحرافيش بديلا عن الكباب، أيضا سمعت من بعض الحرافيش جلستهم فى بيت المرحوم محمد عفيفى، الذى شعرت أن له مكانة خاصة جدا فى قلب الأستاذ، وأعتقد – دون يقين – أن الأستاذ حكى مرة أو مرات عن جلسته فى حديقة بيت محمد عفيفى تحت شجرة ما، كانت له، أو للمرحوم عفيفى، بها علاقة خاصة. كنت قد فسرت حرجى من ذكر يوم الجمعة طوال هذه المدة بأنه خوف من ادعاء “التمحك” لقد كان هذا الموقف موجودا معى، ليس فقط بعد رحيله (إن كان قد رحل)، وإنما أثناء تشريفه بيتى، حتى أننى لم ألتقط ولا صورة واحدة لأحفادى معه، برغم أنهم ألمحوا إلى ذلك أكثر من مرة، لكن يبدو أن موقفى قد وصل لهم فلم يصروا.

ثم إن علاقتى شخصيا بهذه الجلسة فى بيتى لم تكن ثابتة ثبات علاقتى بلقاء الحرافيش يوم الخميس، حيث اعتدت من عشرات السنين ألا أتواجد فى القاهرة أيام الجمع أصلا، وقد سمح لى الأستاذ فعلا بعد السنوات الأولى من انتظامه أيام الجمعة فى بيتى ألا أحضر، حين أفهمته أننى لا اسافر لمجرد قضاء عطلة نهاية الأسبوع فى أقصى الشمال (الإسكندرية أو الشاطئ الشمالى حتى رأس الحكمة) أو أقصى الجنوب (دهب)، وإنما أسافر لأن هذا هو الوقت الوحيد الذى أختلى فيه بنفسى، وبعض عائلتى أحيانا، وأوراقى، وحاسوبى، وأقرأ وأكتب ما هو مقرر علىّ، وفى نفس الوقت هذا هو جوهر وجودى هربا من زحمة انشغالى، وقد التقط الأستاذ ذلك بسرعة فائقة وسماح رائع، حتى أنه كان يسألنى بعد عودتى كل أسبوع “هه؟ هل انتهيت مما كنت تنوى إنهاءه؟”، فأجيبه إجابة هو أدرى الناس بصدق دلالتها ” وهل ثم شىء ينتهى؟”، فيهز رأسه فى رضا عميق، وتصلنى مباركته غيابى، ما دمت “أقوم بالواجب، نحو ما أعتقد أنه أولى بالوقت”،

حين بدأت الاستئذان منه، ومن الأصدقاء، ألا أحضر يوم الجمعة فى بيتى، لأنه بيته، ولأنه المضيف، ولأن الأصدقاء الكرام الذين يحضرون إنما يحضرون له، وليس لى طبعا، تصورت أن بعضهم سوف يتعجب من هذا الموقف، لكن يبدو أنه قد وصلهم جميعا سماحه، وأن الوضع الطبيعى هو أن هذا هو بيته هو، وليس بيتى، حتى حين حدث فى السنوات الأخيرة بعض سوء الفهم من بعض الطيبين، ليس بينى وبينه، ولكنه سوء فهم طيب والسلام، راح بعض الطيبين الآخرين يتصورون أن هذا “السوء فهم”: سوف يجعله يتردد فى أن يحضر إلى بيتى بكل هذا الانتظام كل يوم جمعة، كل يوم جمعة، كل يوم جمعة، لكنه ظل يحضر كل يوم جمعة، كل يوم جمعة، حتى حال دون ذلك المرض، فإرادة الله بالفراق الذى اختار توقيت غالبا”لم قلتها شيخى؟ “كفى”؟

لكن ظل يوم الجمعة هو يوم الجمعة بعد رحيله، فقد انتظم كل الأصدقاء فى اللقاء فى نادى الأطباء البيطرين قرب بيته على شاطئ النيل فى العجوزة، دونى أيضا، لأننى شعرت أننى انفصلت عن هذا اللقاء وهو بيننا، فكيف أنتظم وقد رحل، و نفس الأسباب ما زالت قائمة

أذكر أن أصدقاء ومحبى الأستاذ فى هذا اليوم بالذات، كانوا ينقسمون عدة أقسام: قسم دائم الحضور رائع الالتزام، وقسم غالب الحضور حتى يبدو أنه حاضر حتى لو غاب، أما القسم الثالث فهم الزوار والمريدون لمرة أو بضعة مرات، فكانت الجلسة تضم أحيانا أكثر من عشرة افراد، ونادرا تقتصر على أربعة أو خسمة، وحين كانت الجلسة تتسع، كانت تجرى أحاديث جانبية كثيرة، كان يصعب علىّ ملاحقتها حين كنت أحضر، وربما هذا هو ما جعلنى لا أستطيع أن أتابع كل الحوارات التى كانت تدور أحيانا فى وقت واحد ربما. المهم امتدت هذه العلاقة بين هؤلاء الأصدقاء الكرام بشكل ملتزم طيب حتى الآن (2010) دون كل اللقاءات الأخرى حتى لقاء أصدقاء الثلاثاء (عوامة “فرح بوت”)، الذين أسموا أنفسهم بعض الوقت “الحرافيش” أو “حرافيش الثلاثاء” دون أخذ إذن من السجل العاطفى (المدنى والتاريخى)، فلم تستمر التسمية طويلا، حتى جماعة “فرح بوت” هذه لم تستسمر لقاءاتهم بعد رحيله طويلا – على حد علمى – مقارنة بجماعة الجمعة.

عرفت أن مجموعة “الجمعة” استمروا يجتمعون تحت هذا الاسم (جماعة الجمعة) فى آخر لقاء معهم فى ساقية الصاوى احتفالا بذكرى مولده، ثم إنى علمت من د. زكى سالم، ود. أحمد شوقى العقباوى، أنهم يناقشون عملا له كل شهر فى ساقية الصاوى، وأعتقد أنهم يناقشون أيضا عملا آخر فى اجتماعاتهم ، أو ربما هو نفس العمل أثناء لقائهم، لست أدرى.

وصلنى فى لقاء الساقية الأخير ما يشير إلى أنهم يعتبرون أنفسهم المسئولين المتطوعين للحفاظ على ما تيسر من تراثه بشكل أو بآخر، ياه !!!! إلى هذه الدرجة كان يوم الجمعة بهذا الأهمية، وكان هؤلاء الأصدقاء الكرام ، ومازالوا، بهذا الوفاء وهذا الحفاظ على العهد؟

ويظل السؤال دون إجابة: فلماذا كانت علاقتى شخصيا بهذا اليوم فى بيتى كأنها علاقة سرية، أو على أحسن تقدير علاقة تأتى فى المقام الثانى؟

كنت –وما زلت- أتصور أن جماعة الجمعة هذه بالذات سوف يرحبون ترحيبا مسئولا مشاركا، حين يعرفون أننى أكتب هذا العمل الآن (2010)، منذ بدأت أكتب يوميا فى موقعى منذ ثلاث سنوات عن الأستاذ، خاصة وقد خصصت يوم الخميس (يوم الحرافيش) له، منذ العدد الثالث تقريبا (وصلنا الآن إلى العدد (943 )، لا بد أن الخطأ خطئى شخصيا، إذ لا يوجد تفسير آخر لعزوفهم عن المتابعة أو النقد أو التصحيح أو أى شىء.

حين ذكر الأستاذ فى تدريبه هذا اليوم (18 / 2 / 95) حضوره إلى بيتى بهذا الكرم، لم يكن بد من أن أعرج إلى كل هذه الاستطرادة، وقد حضرتنى ذكريات كثيرة كثيرة لم أسجلها، بل وشعرت بأننى مدين لهؤلاء الأصدقاء بالذات أن أحكى عنهم ما وصلنى على الأقل، وليس ما هم، أخشى أن أذكر بعض الأسماء فيتصور البعض أننى نسيت أو أغفلت الآخرين، هذا غير وارد فالمسألة أكبر من ذاكرتى، وهى أكرم من مثل هذا اللوم، المسألة فعلا تحتاج معلومات منهم بشكل مباشر أو غير مباشر جديرة بتسجيل، هذا تاريخ يا ناس، قد يكون أهم مما نشر هنا وهناك بدرجات متفاوتة من المصداقية: د. زكى سالم وحده يحتاج موسوعة كاملة إذا أردنا الحكى عن علاقته بالأستاذ، د. محمد عبد الوهاب، د. فتحى هاشم، أ.د. محمد راضى،أ د. أحمد شوقى العقباوى، أ.د.عمر عواد، الأستاذ: أسامة عرابى، المرحوم الأستاذ هارفى (المحامى)، الصديق القديم جدا اليسارى الثائر، الجميل، وقد كان فى مثل عمر الأستاذ تقريبا ، كنت أرسل للأستاذ هارفى السائق إلى بيته ليحضره خصيصا كل جمعة حين كانت صحته تسمح بذلك، كنت أشعر أن “التاريخ” يحضر بحضوره، وأقرأ ذلك على أسارير الأستاذ، تاريخه مع الأستاذ، وتاريخهما مع مصر والناس، حتى لو لم ينطق الأستاذ هارفى (المحامى) حرفا واحدا طوال الليلة، كان التاريخ يحضرنا بمجرد حضوره.

وبعد

أتوقف مرغما معتذرا وأتقدم بطلب موثق على يد محضر، أن يرسل لى “كل من يهمه الأمر” من جماعة الجمعة، ما يتذكره من هذه الجلسات، بأى درجة من الدقة، حسب ما تسمح به الذاكرة والحب والنقد، لعلها تعيننى أن أحكى عن هذه الجماعة ما تستحق ولو بعد انتهائى مما سجلت مصادفة هكذا، ربما أجد فيما يرسلون ما نعايش به هذا التاريخ كما ينبغى لما ينبغى، كما علمنا صاحبه، و أعتقد أن ذلك سوف يرضيه جدا، ذلك أن ما وصلنى حتى الآن هو أن روح الأستاذ وظله يحضران فى هذا النوع من التأريخ أو الحكى، أكثر من أى شىء آخر، ياليت.

أسأل نفسى الآن: لو لم يسطر الأستاذ حضوره فى اليوم السابق إلى بيتى هكذا بكل هذه المباشرة والوضوح، هل كنت سأعرج إلى ذكر تاريخه فى بيتى: كل جمعة؟ كل جمعة؟ كل جمعة؟ وإلى جماعة الجمعة؟ وإلى أصدقاء الجمعة ؟ أم كان موقفى سوف يتمادى فيما أسميه حرجا غير مبرر كما كان دائما؟

بمنتهى الصراحة: ليست عندى إجابة

أقر – بشكل ما– أننى مخطئ ،

لكن: مخطئ فى ماذا بالضبط؟ لا أعرف تحديدا، لكننى مخطئ

نرجع مرجوعنا لما سطره الأستاذ:

قلت فى البداية : شيخنا يعود هذا اليوم (كما عودنا فى البداية) إلى البدء بالبسملة ثم باسمه ثم اسمى كريمتيه، مما لا يحتاج إلى إعادة التأكيد على كل هذا الحضور لكريمتيه مقترنا باسمه بكل الدلالات الظاهرة وغير الظاهرة.

كل ما كتبه الأستاذ هذا اليوم هو ما تداعت له ذكرياتى حالا، كتب:

“صعدت إلى مدينة المقطم لقضاء سهرة ممتعة فى بيت الدكتور يحيى الرخاوى العامر، ودار الحوار حول الأرواح وتحضير الأرواح وانتقل إلى الباراسيكولوجى وقيلت آراء فى غاية الطرافة.”

ماذا عندى أضيفه تعقيبا على كل هذا الفضل والكرم؟

بيتى عامر به، ظل كذلك عشر سنوات، وهو كذلك حتى الآن، لم أحرص بعد رحيله على أن يظل كرسيه هو كرسيه، ومسنده هو مسنده، ومكانه هو مكانه، ولا أنا فكرت فى استمرار اجتماع جماعة الجمعة فى بيتى، وهو لم يعد بيتى، فقد رحل صاحبه ولم يكن ذلك القرار بوعى كامل، لكننى حين فكرت فى الأمر بعد ذلك تبينت أن علاقتى بالآثار المادية شديدة الضعف، فانا لا ازور متحفا معينا حين أسافر إلا مضطرا، بل إننى لم أزر المتحف المصرى حتى الآن (تصور؟!!)، مع أن الأستاذ حكى لى كيف كانت المرحومة والدته تصحبه إلى المتحف وهو حول السابعة مرارا، وكانت معجبة بمومياء معينة، إلا أنه حتى ذلك لم يثر فىّ رغبة زيارة المتحف العظيم.

أنا لا أخجل أى من هذا، يبدو أن ذلك مرتبط بعلاقتى بالتاريخ، التاريخ عندى هو ما تبقى فى وعى الأجيال جيلا بعد جيل، وليس ما يوضع فى المتاحف، ودائما يحضرنى بيت الحسن بن هانئ: (أبى نواس) : “قل لمن يبكى على طلٍّ درس واقفا ما ضر لو كان جلس”

آثار الأستاذ ما تبقى منه فى وعينا وليس ما بقى كرسيه فى موقعه،

لم أشعر أبدا انه له مكان أفضل من قلوب كل محبيه،

ولا أنا شعرت أنه يفضِّل مكانا آخر غير هذا المكان.

وكما كان له الفضل فى تشريفى بيتى حوالى عشرة سنوات، فله الفضل الآن فى أنه اضطرنى بما كتب فى كراسات تدريبه أن أكسر هذا الحرج من مظنة التمحك به وادعاء صداقة خاصة ، فيسمح لى بما كتب أن أعلنها صريحة هكذا:

هذه دعوة لحوح، إلى “كل من يهمه الأمر” من جماعة الجمعة بوجه خاص، أن يمدونى بما يعيننى على تسجيل بعض ما يستحق من ذكريات هذا اليوم معه، بأى قدرمهما ضؤل، والله على ما أقول شهيد.

أما : قوله إنها كانت سهرة ممتعة، فالسهر معه هو متعة ليس كمثلها متعة فى أى مكان، وحول أى موضوع، أى والله

أما الموضوع الذى دار حوله النقاش وظل معه إلى اليوم التالى حتى أثبته فى تدريبه، فهو موضوع هام جدا، برغم أنه مطروق جدا، وبالتالى فهو فى ذاته ليست به طرافة، لكن الأستاذ يقر هنا أن الحوار حوله كان طريفا، وأذكر أن هذا الموضوع نفسه دار حوله بينى وبينه نقاش متكرر عدة مرات، وفى دائرة أضيق سمحت بأن أشرح له فروضى فى هذه المسألة، ورأيى فيما يتعلق بهذا العلم المشكوك فى علميته، المسمى “الباراسيكولوجى”، وقد وصلنى وصفه للحوار فى هذه الليلة حول هذا الموضوع بأنه فى غاية الطرافة، تأكيدا لما سبق التنبيه إليه من قدرته الدائمة على الدهشة، وأظن استعماله كلمة الطرافة هنا تشير إلى ذلك

أفضل أن أؤجل طرح حوارى معه حول هذا الموضوع بالذات، ثقة منى أننى أثبته فى بعض ما سجلته لاحقا، فإن لم أعثر عليه واكتشفت أن ذاكرتى قد خانتنى، فسوف أطالب ذاكرتى أن تستحضر ما تيسر من حوار معه حوله حيث انه يرتبط بفكرة “تعدد الذوات” ، وأيضا “ظاهرة” الطبع Imprinting البيولوجية، وكلاهما كانا من الأفكار التى استعادنى بشأنها الأستاذ مرات كثيرة كثيرة على ما أذكر.

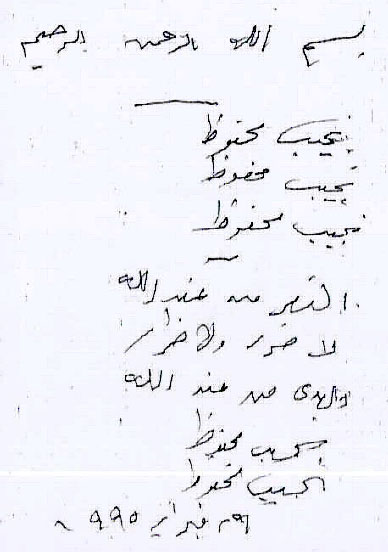

من كراسات التدريب (1)

صفحة 23

بسم الله الرحمن الرحيم

————–

نحيب محفوظ

نجيب محفوظ

نجيب محفوظ

……..

النصر من عند الله

لا ضرر ولا ضرار

الهدى من عند الله

نجيب محفوظ

نجيب محفوظ

19 فبراير 1995

القراءة والتداعيات

هذه صفحة جميلة يزينها اسمه وحده مستقلا ثلاث مرات فى البداية ، ومرتين فى النهاية إحداهما التوقيع غالبا، وبين هؤلاء النجباء المحفوظيين الخمسة نقرأ :

أن الهدى من عند الله

(وقد سبق أن ناقشنا ما تصورنا أنه يحضر فى وعيه فينطلق منه هذا القول الفصل هكذا) نشرة18-2-2010 الحلقة: الحادية عشر.

أما أن النصر من عند الله، فأنا أتصور أن النصر عنده له معنى خاص شديد الأهمية، خاصة لو كان هو النصر الذى من عند الله،

معنى النصر عنده بشكل عام هو أعمق بكثير من مجرد الانتصار على خصم ما، وإلحاق الهزيمة بعدو ما، النصر الذى بلغنى من محفوظ ليس هو الموافقة على معاهدة السلام كما تصوروا، وجرّحوا، واستهبلوا، ولا هو أن يبيد العدو وينتقم منه أو ويلقى به فى البحر، ولا حتى هو أن ينتصر جيشه على الجيش الآخر حتى لو كان هذا الآخر هو المعتدى .، ما بلغنى عن النصر الذى هو من عند الله، هو انتصار الحياة بكل معنى الكلمة، الحياة لنا، وحتى لأعدائنا إذا ارغمائهم على أن يختاروا الحياة الحقيقية.

حتى الهزيمة هو يمكن أن يعتبرها نصرا إذا نحن قبلناها، وأسميناها باسمها، ودفعنا ثمنها، لتكون بداية حقيقية لمرحلة حقيقة هى فى نهاية النهاية نصرٌ أيضا من عند الله،

حتى النصر الذى يمكن أن يُفرح الأستاذ (ويفرحنى) هو النصر الذى يصل للعدو منه أنه كان مخطئا حين تمادى فى خطئه وطمعه حتى انتصرنا عليه، فالنصر الذى من عند الله هو نصر لنا وحتى لأعدائنا، حين يعودون للصواب ونتحلى نحن بالعفو، لنبدأ معا رحلة نصر الحياة على العدم، ليكون نصرا من عند الله.

يبقى الجديد فى تدريب اليوم أنه “لا ضرر ولا ضرار”

هذه قاعدة فقهية شديدة الوضوح، شديدة البساطة، نقولها ونعيدها ونزيد فيها، ولا نعمل بها إلى قليلا، هذه قاعدة يمكن أن تبنى حضارة بأكملها، وتفسر دينا برمته، وتقود أمة إلى تفوقها وإبداعها وريادتها، بل وتقود الناس جميعا إلى ذلك، شريطةأن نحسن توصيف ما هو الضرر وما هو الضرار، لا كما يصنف المستكبرون الطغاة الشر والأشرار، فى مقابل ما يمثلونه هم من خير، وإنما باعتبار أن الضرر والضرار هو كل ما يعوق التطور، ويوقف مسيرة الحياة، ويشوه الجمال، ويخثر الوعى، من أول الوعى الفردى حتى الوعى القومى حتى الوعى الإنسانى، حتى الوعى الكونى إلى وجه الله.

وبمجرد أن نتفق على أن كل فريق مختص هو المنوط بتقييم الضرر والضرار فى مجال تخصصه، لن تعود هناك وصاية على حياتنا ونظامها إلا الحرص على تعمير هذه الأرض، ودفع الوعى البشرى كدحا إلى وجه الحق تعالى، ليبقى ما يمكث فى الأرض وينفع الناس،

رفعت الأقلام وطويت الصحف

وإلى الاسبوع القادم.

يحيى الرخاوى طبيب نفسى

يحيى الرخاوى طبيب نفسى