نشرة “الإنسان والتطور”

18-3-2010

السنة الثالثة

العدد: 930

الحلقة الخامسة عشر

الاثنين: 16/1/1995

زميلى (تلميذى، إبنى) هذا عائد من دبى فى إجازته الثانوية، اسمه أ.د. عماد حمدى غز ، سألنى بلهفة كل عائد يريد أن يطمئن على بلده من مصادر مباشرة غير الصحف والإذاعات، قال ” كيف حال البلد”؟، قلت ”بخير”، رفع حاجبيه، فهمت وتداركت وقلت “يعني” “إن لم تكن بخير، فنحن قادرون أن نجعلها بخير!”، تسلسل الحديث إلى حادث نجيب محفوظ، قلت له “إنه بخير، وأنى على اتصال به بفضل الله، وإن كانت فرصة التعرف عليه كانت فى البداية بصفتى الطبية، لكنها والحمد لله استمرت الآن بصفتى من مريديه لا أكثر”، أضفت: “إننى اكتشفت أننا – الأطباء النفسيين – نعيش فى مجتمع محدود بين مرضانا وأفكارنا، وأن المجتمعات الأوسع هى أوسع، وأننى بانتمائى مؤخرا إلى مجتمع صغير مختلف، بفضل دعوة نجيب محفوظ، أتعلم أشياء أخرى ما كانت تخطر على بالى، وخصوصا من الجماعة المحدودة التى تسمى ثلة الحرافيش، وذلك من خلال صحبتى البادئة معهم، حيث تبينت غربتى النسبية، سألنى د. عماد عن معنى انضمامى للحرافيش أو كيفيته، فحكيت له الحكاية، وإصرار الأستاذ، وتوفيق صالح، وترددى فى الانضمام إليهم (حتى الآن بصراحة)، وحين سألنى عن بعض أسمائهم عرف أحمد مظهر طبعا، وتوفيق صالح إلى درجة أقل، ولكننى حين ذكرت له اسم جميل شفيق لم يعرفه، فقلت له عندك حق، ولا أنا كنت أعرفه، وعموما فهو حرفوش حديث، فنان تشكيلى جميل مثل اسمه، حين عرفنى به توفيق قال: إنه آخر الحرافيش، فاستدرك الأستاذ على الفور: بل هو قبل الأخير وكان يعنيني، فخفت، وفرحت، وتمنيت أن أكتشف أننى كذلك: آخر الحرافيش.

قلت للدكتور عماد ”هل تريد أن ترى الأستاذ؟ لكن ذلك لن يكون فى يوم الحرافيش، فهو يوم مغلق إلا عليهم” (لم أقل علينا)، قال ”يا ليت”، هذا حلم! إنه “نلسون مانديلا” مصر، تعجبت وفرحت، وكدت أفهم ولم أستفسر عن وجه الشبه أكثر، فأنا أحب “نلسون منديلا” جدا، فيكفينى وجه الشبه هذا.

مازلت أحاول ترتيب مجموعات من البشر من مريدى الأستاذ ومحبيه بالأصالة عن أنفسهم والنيابة عن شعبنا الطيب ليشكلوا الوصلة اللازمة بين الأستاذ وبين سائر الناس، مع ترك هامش حـر لرائحين غادين فى حدود ما تسمح به ظروف الأمن والإعاقة، تذكرت صديقا إبنا عزيزا فيلسوفا متصوفا صغيرا هو د. رمضان بسطاويسى أستاذ الفلسفة المساعد بكلية البنات جامعة عين شمس، ولى معه قصص وحكايات، ليس هذا وقتها، ورجحت أن دعوته سوف تثرى جلستنا حيث أعرف عنه دقته، وموسوعيته، وإبداعه، والأستاذ فى أمس الحاجة إلى جرعة مناسبة من التحاور الجاد ليخفف بها جرعة الأحاديث اليومية الراتبة، خاصة بعد أن توقف عن القراءة والاطلاع، كان الضيوف الجدد هذا اليوم هما د. رمضان، ود. عماد العائد من الإمارات.

ذهبنا نحن الخمسة: الضيفان وزكى سالم ومحمد إبنى وشخصى مع الأستاذ إلى فندق سوفيتيل الهرم، وإذا بالركن الذى اتفقت مع المسئول أن يخصصه لنا فى هذا اليوم مشغول بآخرين، عرضت أن نذهب إلى فندق آخر، لكن الأستاذ اعترض وقال نجلس فى أى مكان مثلنا مثل غيرنا، هذا الرجل لا يفتأ يخجلنى بعاديته التى فاقت كل حدود، أدخلونا فى مطعم شرقي، واخترنا مجلسا بعيدا نوعا ما، وحكيت للأستاذ عن هذه التقاليع التى طلعت فيها الفنادق الكبرى، حين تقيم فى رمضان سرادقات أو أركانا تسميها باسماء شعبية وتعمل ديكوراتها كأحياء شعبية، فتبدو لى مسوخا قبيحة من البلاستيك، قلت له إن فندق السلام هاييتى بمصر الجديدة، يقيم حيا يسميه “بين القصرين”، وتذكرت أنه كان فى هذا الفندق الذى نجلس فيه الآن، أيام كان اسمه “رامادا” صنّعوا (فبركوا) حيًّا أسموه “السكرية”، وذكر د. عماد أن والده من مواليد درب هرمز، وهو الحى الذى نشأ فيه الأستاذ، وأنه سأل والده عن طفولته واحتمال لقائهما فقال إنه لم يعرف الأستاذ صغيرا ففارق العمر أكثر من ربع قرن، حين تعرفت أقرب على والد الدكتور عماد، المرحوم المحاسب حمدى غز، كان بالمعاش، وكان بصره قد وصل إلى ما يقارب درجة ضعف بصر الأستاذ، وكان يعيش وحيدا فى روكسى فى مصر الجديدة، بعد رحيل والدة د. عماد، كنت ازوره بانتظام أسبوعى فى محاولة كسر وحدته بعد سفر عماد، كنت أنتهز الفرصة وأنكشه ليحكى لى عن ذكرياته فى درب هرمز، لأتصور التفاصيل الصغيرة التى نشأ فى رحابها الأستاذ، أعود إلى الجلسة: فقد ذكر لنا الأستاذ أنه ولد فى بيت القاضى فى منزل على الميدان، وأن الميدان ليس له شيخ حارة، وأن البيت الذى ولد فيه كان يطل على درب هرمز لا أكثر، وبالتالى فقد “كان شيخ حارتنا هو شيخ حارة درب هرمز”، فهو يعتبر منتسبا إلى درب هرمز لا أكثر، وحين كان الأستاذ يحكى هذه الذكريات، بدت عليه حيوية الذكرى المتجددة، وكأنه عاد إلى هناك الآن، تعجبت كيف ذلك مع أنه لابد قد وصف هذا الحى عديدا من المرات، بل لعل هذا الحى قد حضر فى إبداعه سواء باسمه أو بما يعادله عشرات المرات، لكنه كان وهو يحكى كأنه يحكى لأول مـرة، أتعجب باستمرار من هذه القدرة المتجددة على الدهشة، والفرحة، الدهشة وهو يتذكر وكأن المنظر قد حضر أمامه، والفرحة بالاستعادة وكأنه عاد إلى تلك السن التى واكبت ما يحكى عنه، هو لايتذكر لكن يعيش ما يذكر من جديد، وحتى أفهم أكثر هذه الحيوية المتجددة تقمصتُه فتصورت أن أحدهم سألنى سؤالا عاديا للمرة الألف، هكذا هل سأحتمله، وهل سأرد بهذا الإحترام وهذا الصبر وهذا التواضع وهذا التجدد، أم أننى سأصمت وأجتزىء الرد وأنظر من فوق وأضجر وأستعجل الوقت؟ كنت أقول للدكتور رمضان وهو معى فى السيارة ونحن فى الطريق إلى منزل الأستاذ لنصحبه فى الموعد بالضبط، كنت أقول له “ إننى لا أعرف دلالة هذه الصدفة الرائعة التى أثرت حياتى حين أتيحت لى فرصة أن ألتقى بهذا الرجل، يا ترى ماذا يريد الله لى بها من خير، ماذا يريد أن يبلغنى الله من خلال هذا الذى يجري، قال رمضان كلاما يتعلق بوجه الشبه فى الموقف والتوجه – وليس فى المكانة والعطاء طبعا، وهو رأى يتحمل مسئوليته د. رمضان، فأنا لا أجرؤ أن أدعيه، ورمضان عادة ما يعطينى أكثر مما أستحق، ما يهمنى هو ردى على د. رمضان حيث قلت له: ”إننى أستفيد وأتعلم من أوجه الإختلاف وليس من أوجه الشبه، أكتشفت خيبة علاقتى بالناس، وتسرعى فى الحكم عليهم، وضيقى بالخلاف معهم، وغرورى الظاهر والخفى، وأننى لم ألمح أيا من ذلك عند الأستاذ، ولا ذرة منه، ثم إنى لم أكمل لرمضان ملاحظاتى الناحية الأخرى عن النواحى التى أختلف فيها مع الأستاذ حتى أخذتها عليه بينى وبين نفسى، مثل مبالغته فى تقديس حرية الآخرين والاخريات حتى إضرارهم أو إضرارهن، ولا أنا سمحت لنفسى بالتمادى فى تفسير ذلك أو التصريح بما خطر لى.

بدأ الحديث – مرة أخرى – عن مأزق التوجه الإسلامى والمخرج الممكن، ذكر زكى سالم – بما يشبه الفخر – أن الإسلام فيه ديمقراطية مثل ديمقراطية الغرب، فابتسمت كاتما فى نفسى أشياء كثيرة وخاصة وأنا أعلم أن الأستاذ يؤيد ديمقراطية الغرب، ومع ذلك لم أستطع أن أواصل الصمت، فقلت قولا مكررا أن هذه الديمقراطية الغربية هى نظام قبيح خادع، ولكن للأسف فهى أحسن الأسوأ، وبسرعة رائعة قال الأستاذ، فهى الأحسن فقط، اليس أحسن الأسوأ هو الأحسن!!؟؟؟، وبصراحة: أفحمت وسكت، وشمت فىّ محمد إبنى خاصة ولم يعقب، أضفت أننى سمعت تعليقا فى إذاعة لندن وأنا قادم فى السيارة من معلق سياسى عن الأحوال فى الإتحاد السوفيتي، ورد ذلك فى رد على سؤال عن ترشيح جورباتشوف لرئاسة الإتحاد السوفيتي، كان المعلق يقول: إن هذا جائز لكن جورباتشوف ليس له أدنى فرصة، فالشيوعيون يكرهونه لأنهم يعتبرونه سببا فى إنهيار الإتحاد السوفيتي، والعنصريون اليمينيون يكرهونه لأنه شيوعي، وأنصار يلتسين يكرهونه من واقع التنافس والتناقض والنفعية والانتهازية، وأضفت: لعلى أكره الديمقراطية لأننى أتصور أننى لو رشحت نفسى فى أى انتخابات كانت، فإنى سأكون فى ذيل القائمة لا محالة، فالعلمانيون سيقذفونى بالحجارة لأننى لا أعرف تفريقا بين دين ودولة وسلوك وعلم وفن وفلسفة، فالحياة عندى تنبع كلها، فتتشكل بما أسميه الموقف الإيمانى – الذى يتجلى عندى فيما هو إسلامى بالصدفة، كما يتجلى عند أى مؤمن فى دينه بما يقوله دينه الحقيقى لا مفسروه – وأن أى فصل بين هذه الطبيعة البشرية البسيطة، وبين اصولها هو فصل ضد قوانين الحياة، وهذا الموقف لا يرضى العلمانيين عندنا خاصة الذين يفرحون بتقسيم “تورتة” الحياة إلى ما هو لله، وما هو للوطن، وما هو للناس، أما المسلمون فهم سوف يكفرونى غالبا (فكيف ينتخبونى) لأننى أستلهم النص المقدس مباشرة، وأنتمى إلى حركية اللغة لا إلى الألفاظ الأصنام، ..، وفجأة صمت حيث شعرت أننى تكلمت عن نفسى أكثر من اللازم، فاختصرت موقفى فى أننى فاشل فى أى انتخاب حتى فى أسرتى بين أولادى وبناتى، فلو أتيحت لهم فرصة الانتخاب الحر، فسوف ينتخبون أمهم دونى، ضحك الأستاذ وربت على ساقى، وكنت ملتصقا به لأسمعه، وكأنه اشفق على فشلى فى كل هذه الانتخابات، وربما عذرنى وهو يفهم سر عداوتى للديمقراطية وانتخاباتها هكذا، عدنا إلى رأى زكى سالم وهو يزعم أن الإسلام فيه ديمقراطية أفضل، فتحول الحديث إلى تلك المسميات الجديدة “المد الإسلامى”، و”الشارع الإسلامى”، و”الوعى الإسلامى”، و”الحكم الإسلامى” و”الإسلام السياسي”، ما الحكاية بالضبط؟ أليس لدينا موضوع آخر؟ ولماذا إذن حضر د.رمضان معنا، لكن الأستاذ واصل إصراره على إقناعنا أن الواقع هو الواقع، وأن مشاكلنا لن تحل بمثل هذا الخوف أو التجنب، وأن علينا أن نواجه الواقع كما هو، وأن هذا التيار الاسلامى إذا تولى الامر من خلال نجاحه فى انتخابات حرة، فخير وبركة، لأنه قد يعنى احتمال حفز الناس نحو نجاح الأمة فى الإنتاج والعلم (وليس بالضرورة فى الإبداع والفلسفة حاليا)، وأنهم إذا فشلوا أو أفلسوا فسوف يضج الناس، وإذا ضج الناس ظهر البديل، وإذا ظهر البديل تغيروا هكذا. هذا الرجل لا يهمد أبدا!!! أعاد علينا هذا الرأى عشرات المرات، وربما لثقته أن أغلبنا لا يقبله، فهو لا يمل من إعادته، قلت فى نفسى هذه المرة: ما أحلى هذا الكلام وأعذبه حتى لو بدا مكررا، لكننى غير مطمئن له، يا عمنا: ما كل هذه الواقعية (المستحيلة)، حاول محمد إبنى أن ينبهنا من جديد أن الذين سيتولون السلطة لن يقاس نجاحهم أو فشلهم بالإنتاج والعلم كما يتمنى الأستاذ، ..إلخ، لكن الأستاذ عاد يصر من جديد أنهم – إذن – سيفلسون، وحين يفلسون سيغيرهم، هذا كل ما فى الأمر.

ويعرض محمد يحيى ود. عماد ضرورة فصل الدولة عن الدين، وأقول باستحالة فصل أى شيء عن الله، وإذا كان الإسلام السياسى يركز على تديين الدولة لصالح سلطة أفراد أوصياء، فإنهم فى ذلك يختصرون الإسلام إلى مصالح شخصية، مثل الذى يختصر الدين إلى العبادات والمعاملات التمييزية لتبادل المصالح بين المتدينين بدين معين دون غيرهم، وحتى اختزال الدين إلى الحلال والحرام هو ضد الدين، الحياة هى الحياة، والدين أحد تجلياتها، بل هو أهم تجلياتها، وليس بديلا عنها، الدين والتدين هو موقف من الوجود قبل أن يكون سلوكا أوعبادات، وهذا الموقف يجعل طعم الحياة مختلفا، ولا يجوز تهميشه بأية حال، كما لا يجوز أن تتولى أمره فئة دون أخرى، العلمانيون قسموا الإنسان وهم يقطعون “تورتة” الحياة، والمسلمون الساسة الطامعون فى استعمال ظاهر الإسلام اختزلوا الإسلام إلى ما يريدون، من حق العلمانيين أن يخافوا السلطة الدينية، لكن ليس من حقهم أن يهمشوا الدين هكذا فيجعلوه حلية اختيارية (أوبشن) لمن يشاء، ومن حق المسلمين أن يتمسكوا بمحورية دينهم كأساس لنوعية حياتهم، لكن ليس من حقهم أن يفرضوا دينهم بالذات على أنه الوحيد الذى يحقق ذلك، الإنسان لا يكون إنسانا بالمعنى الإبداعى والفطرى الحقيقي إلا إذا وثق علاقته بالله، أى بالحياة، حتى لو تصور أنه ليس متدينا. إن خوف العلمانيين من السلطة الدينية (ولهم كل الحق)، اضطرهم أن يشوهوا الطبيعة البشرية بهذه القسمة الزائفة بين ما هو لله، وما هو للوطن، وما هو للبشر. اكتشفت أننى أخذت مساحة أكبر من حقى، كما أكتشفت أثناء حماسى أننى أكرر نفسى، فأقف فجأة، ويسود صمت ليس قصيرا، ينطلق بعده محمد يحيى معترضا، ينبهنى أننى أحلم، وأن هذا الإسلام الذى أتحدث عنه هو غير وارد أصلا عند الإسلاميين، أو غير الإسلاميين، وأنه إسلامى الخصوصى، وعلىّ –إن كنت شاطرا– أن أكتبه، ويضحك الأستاذ دون شماتة، فأقول له إن محمد يستدرجنى أن أكتب هذا الكلام، هأنذا أعلنها صريحة أننى لن افعل، ولا حتى فى رواية، ويضحك الأستاذ من جديد، فهو إمام السابقين فى هذا المضمار، فهو المؤمن الشديد الإيمان، المسلم الشديد الإسلام، ولأنه قال ذلك بطريقته فى الإبداع الروائي: كان ما كان.

ويسألنى زكى سالم فجأة سؤالا بعيدا عن هذا الموضوع المعاد، وأكتشف أنه انتبه إلى التكرار، مع أنه هو الذى فتح الحديث بإعلانه رأيه عن ديمقراطية الإسلام المزعومة، يسألنى عن تأثير مهنتى علىّ (أو على من يشتغل بها بصفة عامة) فينتبه الأستاذ للسؤال ، ويرفع حاجبيه، فأعرف انه يريد أن يسمع، فأجيب بأن إحتمال الاضطراب النفسى الذى يصاب به الطبيب النفسى -هو احتمال قائم، بل إنه يكاد يكون لازما بشكل ما، ذلك أن حقيقة التحدى تكمن فى أنه على الطبيب النفسى إن كان يريد حقا أن يمارس هذه المهنة كما ينبغى- أن يقبل وجهة نظر (ومعتقدات مريضه)، كما هى، وذلك كنقطة بداية للتقارب والمشاركة وتحويل المسار، وهذا ليس له أدنى علاقة بالتعبير الشائع أن علينا أن “نأخذ المريض على قدر عقله”، إن تصديق المريض يشمل مشاركته الحقيقية بقدر ما، فإذا ما أتى مريض مثلا وشك فى وجود الله سبحانه أو وصفه بصفات لا تليق، وكان الطبيب متدينا أشد التدين، فعلى الطبيب – إن أراد أن يكون طبيبا بحق- أن يستوعب مؤقتا وجهة نظر مريضه، لا أن يكتفى بأن يسامحه، أو يطلب من الله أن يغفر له، أو أن يفتى بأنه ليس على المريض حرج، عليه أن يأخذ المسألة مأخذ الجد، حتى يكاد يتساءل “ولِمَ لا؟”، ومن هنا تبدأ رحلة التعرى والمخاطرة، فالنمو والتغير، وأيضا احتمال تعرض الطبيب للاهتزاز وما يمكن أن يسمى المرض، ولو بعض الوقت. وينصت الأستاذ، وأشعر أنه يهم بالاعتراض، لكننى أشعر بسرعة أنه يتراجع عن الاعتراض فيكتفى بالتساؤل عن ما إذا كان هناك احتمال أن يكون هذا التصديق نوعا من التكتيك، ولو لصالح العلاج، فأسارع بأنه لو كان ذلك كذلك، فإنه غالبا يصل إلى المريض على أنه كذلك، والمريض لا يشفى بتكتيكات فيها كذب أو تعالٍ، فالتصديق الذى أعنيه، والذى يعرض الطبيب للخلخلة، هو تصديق حقيقى شريف، وهو مؤقت بطبيعته مثل كل تصديق نشط، فيصل للأستاذ –ربما أكثر من الباقين – ما أريد توصيله، ويخيل إلى أنه يوافق بهزة عميقة من رأسه، وأتأكد من موافقته بتعقيبه قائلا: “… فعلا، ما دامت فكرة قد مرت بعقل بشري، فثم احتمال أن تكون صائبة، عندك حق”، ثم يضيف، “ولكن المصيبة أن مريضا تاليا سيدخل إليك، ويقول عكس هذا الكلام فماذا أنت فاعل؟ ستصدقه أيضا!؟، فأقول “نعم”، فيقول “الآن فهمت التحدي”، فأفرح ولا أعلق وأدعو له، وأنا فرح برحابة هذا التلقى.

يستأذن د. عماد حمدى أن يسأله سؤالا واحدا من ألف سؤال (على حد قوله) ودّ لو أتيحت له الفرصة أن يسألهم، فيكتفى بسؤال واحد عن المبدع الروائي، هل تكون عنده فكرة مسبقة قبل أن يكتب، ثم يصيغها بما يستطيع؟ أم أنه يبدأ فى الكتابة ثم تتولد الأفكار وتتوالي؟ ويجيب الأستاذ أن هذا جائز. وهذا جائز، فيسأل د. عماد أيهما أفضل، فيجيب الأستاذ أنه لا يستطيع أن يفضل أى السبيلين، فأترجم إجابة السؤال فى داخلى وكأن الأستاذ قال “الأفضل هو ما يخرج أفضل”، ويضيف الأستاذ أن المسألة، بعد البداية، تعتمد على الشكل الذى يخرج به العمل فى النهاية، وعلى كيفية التناول وكيفية الصياغة، وليست بالضرورة على الفكرة فى المقام الأول.

لكن الحديث يعود – لست أدرى كيف - إلى الإسلام السياسى والخطوة التالية بعد تولى الحكم بلعبة الديمقراطية، والخوف من قهر الإبداع، (حسب رأيى!) وأبدأ فى الضيق والضجر، وأحتمل، والأستاذ يصر ويزيد ويؤكد أن الواقع سيفرز ما ينبغي، يا سيدى أية صلابة هذه التى تجعلك، فتجعلنا، ننحنى للواقع كل هذا الانحناء الواجب، وأقول للأستاذ والأصدقاء لنكمل الحديث فى موضوع آخر.

فأسأل الأستاذ عن حق المبدع فى أن ينطفيء وأن تصدر عنه أعمالا أقل مما هو، أو مما اعتاد أن يكون إبداعه كما هو (أقول هذا وفى ذهنى بعض أعماله التى أعتبرها سطحية أو شديدة الرمزية أو بعد الإذن – لا لزوم لها، ودائما أذكر بينى وبين نفسى قصة قصيرة اعتبرتها شديدة الرمزية حتى التفاهة اسمها “الفأر النرويجى”)، ويضيف زكى سالم أن بعض النقاد (أو كثرة منهم) يعيبون على الأستاذ وفرة إنتاجه واستمرار مثابرته يوميا هكذا، ولم يقل زكى أن هذا يعرضه لبعض ما خطر لى ورفضته، لكننى فهمت سؤال زكى فى هذا الاتجاه، يُطرق الأستاذ ويقول، “..إن ذلك أمر وارد، فالعملية الإبداعية تتوهج عند المبدع، وتعطى وتستمر، ولكنها قد تنطفيء فجأة ، وأحيانا دون أن يدري، وهو قد لا ينتبه إلى هذا الانطفاء فيستمر فى المحاولة، وفى هذه الحالة (المرحلة) قد يخرج منه عمل أو أكثر مما لا يستحق، ثم يضيف ردا على زكى سالم: “إن هؤلاء الذين أخذوا عليه وفرة إنتاجه، ربما يكون عندهم حق، لكنه قرر أن يتبع نظاما محددا ملتزما يوميا تقريبا، يخرج منه ما يخرج، ثم يراجعه ويعدله وينتقى، وهذا غير من يترك نفسه لمزاجه المتقلب، فيرتبط إنتاجه بحالته الوقتية، وبالمثير، وبالظروف، فمثلا، إنه يعرف أن يوسف إدريس – وهو يقدره ويحترم إنتاجه ويضعه حيث يستحق – كان من بين هؤلاء الذين يأخذون عليه وفرة إنتاجه وتتابعه واستمراره، لكن يوسف كان حاد المزاج متقلبه، وبالتالى لم يستطع أن يتصور كيف يمكن أن تكون الكتابه أو الإبداع عملا يوميا منتظما مستمرا.

وأقول له – بعد الإذن – أن 90% من كتاباتى التى اعتبرها مهمة خرجت فى ظروف تكاد تكون اضطرارا، نتيجة لموقف ملزم، أو استجابة لطلب من آخر، فحين يطلب منى – مثلا – د. عز الدين اسماعيل أن أكتب فى الموضوع الفلانى للعدد الفلانى من مجلة “فصول”، وأستجيب، إذا بى وأنا أكتب يخرج منى ما لم أكن أتصور أنه عندي، ليس بالضرورة فى عمل إبداعى، ولكن أيضا فى عمل تنظيرى أو نقدى، وكنت حينذاك أتساءل: ماذا لو لم يطلب منى د. عز الدين ذلك؟ كيف كان لى أن أعرف أن عندى ما كتبت هكذا؟ حتى أننى تصورت – وابلغت بعض من حولى – وأنا أدعى المزاح- ممن أعتقد أنهم يحبوننى أو يعتقدون أن عندى ما يستأهل – أن يعطونى وقتا كافيا، مجرد وقت، وسوف يرون العجب العجاب، ويضحك الدكتور رمضان ومحمد ، ويقول أحدهما ” بعيدا عن شنبك”، فأقول: إذن فسوف أنتزع الوقت انتزاعا ، فيضحك الأستاذ بعد أن نعيد عليه المناقشة، وينظر لى باسما وهو يقول “أرنا شطارتك”، ويستمر الحديث فى نفس الموضوع، فأذكر أن ديستويفسكى كان كثيرا ما يكتب لأسباب ليس لها علاقة بالكتابة، ولا بالفكرة المسبقة، ولا بإلحاح الدوافع الإبداعية، فهو كتب تحت كل الظروف وأغربها: مثل الوفاء بعقد تعاقد عليه مع مجلة دورية، وربما للحصول على قروش يلعب بها القمار، ثم إذا به قد أخرج لنا من خلال هذا وذاك ومثله كل هذه الروائع”، فيقول الأستاذ: ”صحيح”، فأقول مضيفا أننى أحمد الله أنهم لم يكونوا قد اكتشفوا آنذاك علاجا للصرع، ذلك لأننى أتصور أن ديستويفسكى لو كان قد أخذ مضادات للصرع بدرجة مبالغ فيها كما يحدث الآن، إذن لحرمنا من كل هذا الفيض من الإبداع، فيحكى لنا الأستاذ عن رجل كان يشاهده أثناء طفولته فى نوبة يعتقد أنها صرعية وأنه كان يفاجأ بها ويخاف منها، ويندهش من ربطى صرع ديستويفسكى بإبداعه، ويسأل عن ماذا أعنى بالصرع فى هذا المقام، فأشرح له أن ما رآه ليس هو كل الصرع، وأن أغلب نوباته هى فعلا كما ذكر منظر مرعب خاصة لطفل صغير، وأؤكد أننى لا أعنى أن الصرع هو سبب الإبداع، ولكنه لا يمنع الإبداع، وقد يكون الوجه الخائب لاندفاعة الطاقة الدماغية الحيوية عشوائيا حين يقفل عليها سبيل التفريغ بالإبداع، وأكف نفسى عن التمادى فى الشرح، وأذكر للأستاذ بعض أسماء المبدعين الذين كانوا يعانون من الصرع، وكيف اختلف العلماء والأطباء والمؤرخون حول تشخيص “فان جوخ” هل هو صرعى أو فصامى، ولا أدخل فى التفاصيل.

وبرغم كل هذه المحاولات للبعد عن المحور الرئيسى يعود الحديث مرة أخرى إليه، إلى حكاية الإسلام السياسى وهذا الكلام، فأكاد اضيق، لكننى أشارك فأنقل للاستاذ حديثا دار بينى وبين فهمى هويدي، وكيف أننى أبلغته تحفظى، وأيضا مطالبى ، أنهم حين يتولون الأمر، وإذا أرادوا أن يترعرع الإسلام الحقيقى فعليهم بالبدء بإعلان بطلان حد الردة نهائيا، وأن يفتح باب الإبداع (الذى أحد تجلياته الجهاد والاجتهاد) وأن يتعهدوا بتسويق الأغنية الجماعية، بدءا من الطفولة (دون محتوى دينى بالضرورة)، وأن يسمحوا برقصة جماعية، وأن يرجعوا إلى إحياء أغانى العمل الجماعية، وأن كل هذا هو جزء لا يتجزأ من حركية السعى إلى التناسق مع الكون، فهو الإيمان، الذى أحد صوره الإسلام، ويسأل الأستاذ وماذا قال الأستاذ فهمى، فلا أتذكر إلا أنه لم يعترض، وربما أشار إلى أن الامر ليس بيده وحده، ويسأل الأستاذ: هل أعنى بما قلت نوعا من التفريغ مثلما يحدث فى الزار، فأرفض بشدة أن يكون التفريغ هو المقصود، وإنما هى الحركية الطليقة، فيسألنى: يعنى ماذا؟ فأعجز عن شرح ما أعنى، وأحول الحديث بأن أسأله بدورى ” هل شارك هو شخصيا فى حلقة ذكر”؟، فينفى ذلك، ويشير إلى أنه شاهدها فقط، وطرب للنغم والإنشاد، فأقول له أننى شاركت فى حلقات ذكر صغيرة فى بلدنا، وحين كبرت، حتى وأنا مدرس بالجامعة كنت أرتدى جلبابا وطاقية، وأذهب للحسين فى الموالد أشارك شخصيا فى الذكر لأعايش التجربة من داخلها، وأننى اكتشفت أنها ليست مسألة تفريغ،

ويبتسم الأستاذ ولا يعلق.

*****

الجزء الثانى:

من كراسات التدريب (1)

ص 20

بسم الله الرحمن الرحيم

……..

نجيب محفوظ

ايها المحبون للأرض المجدون

كمك أنتم لنا وكما نحن تكونون

نجيب محفوظ

طلع البدر علينا

من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا

وما دعا لله داع

أيها المبعوث فينا

جئت بالأمر المطاع

نجيب محفوظ

مضى زمن والناس يتشفعون فى

فـهل بالشفاعةهذه سيصبح

نجيب محفوظ

15-2-1995

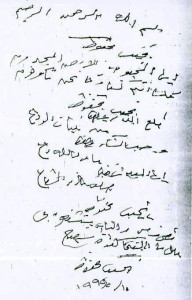

من جديد: تنويه مبدئى، وتحفظ منهجى: كثيرا ما أعجز عن قراءة كلمة مما كتب الأستاذ فى التدريب بخط يده، فأجتهد أنا وبعض من أستشيرهم، وقد أصل إلى أقرب كلمة للكلمة المرسومة، وقد لا أصل إطلاقا، فبدءا من هذه الحلقة قد أضع علامات استفهام بين قوسين (؟؟) أعلن بهما شكى فيما وصلت إليه، وأيضا قد أضع نقطا بين قوسين إشارة إلى كلمة غير مقروءه،

وبرغم فشلى فى دعوة أصدقائه ومريديه ممن قد يعرفون خطه وتوجهاته وتاريخه الشخصى أكثر منى، أن يعاونونى أولا بأول فى الإدلاء بشهادتهم فيما أجتهد فيه، وأن يصححوا لى ما أوصلتنى إليه تداعياتى، وفيها من الإسقاط ما فيها، برغم ذلك أكرر توجيه الدعوة إليهم ليعينوننى فى “فك شفرة” ما عجزت عن قراءته، ولو بالتقريب، وأيضا لتصحيح معلومات أكون قد وصلت إليها أو استشهدت بها، وهى ليست صحيحة)

القراءة

البدء بالبسملة ليس قاعدة فى كل أيام التدريب وهذا أقرب إلى ميلى لاعتبار أن الأستاذ لم يلزم نفسه بنمط معين، فى التدريب اليومى، بما فى ذلك البدء بالبسملة، وأيضا لم يلزم نفسه بكتابة اسمه أو اسمْى كريمتيه، بعد كتابة اسمه –كما فى هذه الصفحة

بالنظر فى هذين السطرين لم أستطع أن أفك فيهما أكثر من لفظ، فإن صح أقرب ما وصلنى مع التحفظ ورجاء الرجوع إلى التنويه المبدئى ، فإنى ارجح أنهما احتويا على إشارة إلى التواصل بين الأجيال، وفى نفس الوقت الجدية أو التجديد، حاولت أن أقرأ أول كلمة باعتبارها المعذبون لكنها لم تكن كذلك، فاكتفيت بما تصورته طالبا معونتك (عزيزى القارى)، أيضا حاولت أن أقرأ آخر كلمة فى نفس السطر على أنها المجددون، فافتقدت الدال الثانية، واكتفيت بأن تكون المجدون، وكلاهما من صلب ما ينشغل به وعى الأستاذ، (التجديد، والجِدّية) أما السطر الثانى، وبعد فشلى فى قراءة أول ثلاث كلمات كما اجتهدت (وأخطأت غالبا)، فإننى اكتفيت بآخر ثلاث كلمات وهن أوضح،” ..وكما نحن تكونون”، لم أتصور أنه يعنى أن يكون الجيل القادم مثلنا، ولكننى أرجح أنه يقول إن فيكم من يستطيع ما استطعناه ، وأكثر، فإذا ربطت ذلك بسابق ما اجتهدت فيه لكان الأرجح أن تكون الكلمة الأخيرة فى السطر الاول هى “المجددون”، وإن لم ينتقص من المعنى أن تكون “المُجِدُّون”

ثم ننتقل إلى هذه الأرجوزة الجميلة التى أطلت علينا من وعيه راقصة “طلع البدر علينا من ثنيات الوداع..إلخ”. أنا أحب هذه الأغنية جدا، وكنت أغنيها طفلا منذ أكثر من سبعين سنة، وما زلت حين أرددها أشعر أننى فى تلك السن، وأتعجب كيف أن مثل هذه الكلمات البسيطة ، قد قيلت منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، فى الجزيرة العربية، على لسان تظاهرة ترحيبية، من الكبار قبل الصغار، كيف قيلت بهذه البساطة، وهذا الإيقاع الراقص الرقيق، وهذا الجمال، وبما أن علاقتى بالتاريخ شديدة السوءـ تصورت – مستغفرا معتذرا- أن تكون كلماتها محدثة بشكل أو بآخر، ولم أجرؤ أن أفتح هذا الموضوع مع الأستاذ، لكن هذه ليست قضيتى، فالمهم عندى الآن أن هذه الأغنية قد حضرت فى وعى الأستاذ هكذا، الأرجح عندى أنه كان يغنيها وهو يكتبها الآن، ذلك أن وضع الأسطر هكذا شطرا فى كل ناحية مع تداخل جزئى منتظم جميل، يوحى أنها أغنية ليست مكتوبة بقدر ما هى راقصة، فرحة مرحَّبة، مثل هذه الفرحة هى ما تميز ضحكة الأستاذ ورحابة صدره، وهى زاده وزادنا منه فى هذا الحضور، “ما دعا لله داع”،!!! على فكرة: نجيب محفوظ لم يترك فرصة فى كل إبداعه تقريبا إلا ودعا لله، هذا الانفتاح فى هذا الشطر إنما يسمح لكل الناس أن يكونوا دعاة لله “ما دعا لله داع”

دعونا نلاحظ أنه كتب “نجيب محفوظ” بعد الأرجوزة مباشرة، (غير نجيب محفوظ التوقيع فى أسفل الصفحة) ، وقد شعرت من ذلك أنه استخفه الإيقاع وكأنه يعلن ما وصلنى!

ثم يعود يكتب سطرين لا أتمكن من قراءة أكثر من كلمة فى كل منهما: فأقرأ آخر السطر الأول أن الناس “يتشفعون بى”، فأرفض ذلك، فلا هو يقبل ذلك، ولا الناس تفعل ذلك، فأعيد قراءته أن الناس يتشفعون فـى ..”، وأتوقف ولا أزيد، (وأطلب من القراء والأصدقاء العون)

أحاول من خلال السطر الأخير أن أفك شفرة الذى قبله، أقرأه وأنا غير متأكد هكذا:” فـهل بالشفاعة هذه سيصبح…” فأتصور غير متأكد أنه بذلك ينبه إلى أن فكرة الشفاعة لا تعنى الاعتماد على شهادة الغير والتماسهم العفو كما يغلب على تصور العامة، فكأنه يتساءل ، أو ينبه، إلى أن نأخذ فكرة الشفاعة مأخذا أكثر مسئولية ، وعشما، وحبا ، وليست أكثر اعتمادية واتكالا و”ترييحة”

ربما

*****

من كراسات التدريب (1)

ص 21

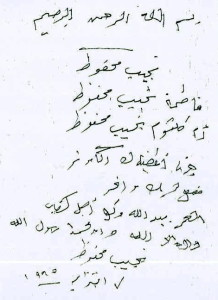

بسم الله الرحمن الرحيم

_________

نجيب محفوظ

فاطمة نجيب محفوظ

أم كلثوم نجيب محفوظ

إنا أعطيناك الكوثر

فصل لربك وانحر

العمر بيد الله ولكل أجل كتاب

ولا إلا الله وأن محمد رسول الله

17 فبراير 1995

القراءة:

سرعان ما عاد إلى البدء باسمه واسمى كريمتيه مما لا يحتاج إلى تعليق جديد

أما حضور الآية الكريمة “إنا أعطيناك الكوثر”، فقد استجلبت عندى تداعيات عديدة ، فقد شعرت أنها تتعلق بوعيه بما تلقى من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بهذا العطاء الكثير من فيض الإبداع الذى فاض به علينا بدوره، وقد تصورت أن الله سبحانه حين أعطى نبينا الكريم صلوات الله عليه الكوثر، لم يختص به النبى دون غيره، بقدر ما كان عطاء مفتوحا لكل من يتواصل مع ربه ويحمل أمانته فيفيض بها كوثرا على غيره من عباده.

أركز هنا على معنى واحد من معانى الكوثر الذى وردت له حوالى عشرون معنى على الأقل فى التفاسير المختلفة، المعنى الذى انتقيته هو معنى “الوفرة، والكثرة” بما هو فيض دافق،

“فالعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر “كوثراً”.

قال سفيان: قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: بكوثر، أي بمال كثير.

والكوثر من الرجال: السيد الكثير الخير.

وأيضا هو صفة لشخص كريم ، قال الكميت: وأنت كثير يا بن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل “كوثرا”

والكوثر: العدد الكثير من الأصحاب والأشياع.

وقد اقتصرت فى قراءتى لما حضر فى وعى الأستاذ هنا على التركيز هذه المعانى دون غيرها كما قلت، واستبعدت المعانى العيانية المحددة مثل أنه “نهر فى الجنة” أو حوض اختص به النبى أو غير ذلك من أمور عينية أتت بها التفاسير، مستشهدة بأحاديث شريفة مختلفة مستويات قوتها وسندها، فلا أرفضها، ولا أتوقف عندها، لكننى رحبت فى نفس الوقت بدرجة نسبية بتفاسير أخرى تقول أن الكوثر “هو الإسلام”، أو “القرآن”، أو “تخفيف الشرائع” أو “الإيثار” أو “الشفاعة” أو “الفقه فى الدين”، هذه كلها معان محتملة أقرب إلىّ من تلك المعانى العيانية، فأقبلها أكثر لكننى لا أتوقف عندها أيضا، فأرجع إلى المعنى الأول الأكثر مباشرة، والأرجح عندى أنه خليق أن يحضر فى وعى الأستاذ هكذا،

الذى وصلنى من كل ذلك أن ما حضر فى وعى الأستاذ – دون قصد طبعا أو حتى إدراك لاحق- مما جعل هذه الآية تقفز إلى قلمه هو امتلائه بما أعطاه الله من وفرة وفيض فى الإبداع ، وفيضان بحب الناس، وكرم فى العطاء، وأن هذه الآية قد تنزلت عليه من جديد أثناء التدريب، فأنا ممن يرون أن القرآن الكريم يتنزل علينا باستمرار، – استلهاما من سورة القدر وغيرها –، وقد تتنزل الآية الواحدة فى كل مرة علىّ مثلاً، برسالة مختلفة، وقد شعرت أن هذه الآية الكريمة قد تنزلت على وعى الأستاذ “هكذا” من جديد فى ظروفه الجديدة تلك،

أما الآية التالية “فصلّ لربك وانحرْ” فأنا، أستطيع أن أقر أننى لم أر نجيب محفوظ إلا مصليا لربه، أما النحر فأفضل تأجيل الكلام عليه، نظرا لأنه يحتاج استعراض تاريخ طويل قبل ان أقول فيه ما وصلنى مما قد يكون قد وصل لنجيب محفوظ وأنزل عليه مع إعادة نزول الآية الكريمة

ثم يختم الأستاذ تدريب اليوم بإقرار أن: “العمر بيد الله ولكل أجل كتاب” وأنه ” لا إلا الله، وأن محمدا رسول الله”

وهل يحتاج هذا ، بعد ذلك إلى قراءة

وهل يمكن أن تكون هذه الخاتمة هكذا، بعد أن تنزل عليه كل هذا “الكوثر”، إلا تسلّما للأمانة، وحملا للرسالة التى أعطاها له الله، الذى بيده العمر، لتوصيل ما فاض به ربنا علينا من كوثر لوصله إلى اصحابه، حتى يحل الأجل المكتوب فى كتابنا، فيتعمق التوحيد، ونقتدى برسلونا الكريم صلى الله عليه وسلم وكيف فعل بما أعطى من “كوثر”، وكما فعل شيخنا وهو يصلى طول الوقت، حتى يحين أجله ، وينتهى عمره الذى لا ينتهى، وهو خاشعُ، مبدعُ، قريبُ، راضُ، كما حدث.

يحيى الرخاوى طبيب نفسى

يحيى الرخاوى طبيب نفسى