نشرة “الإنسان والتطور”

4-3-2010

السنة الثالثة

العدد: 916

الحلقة الثالثة عشر

الخميس: 12/1/1995

هذه أول مرة أعايش فيها ما هو حرافيش، أو على الأقل ما هو من ريحة الحرافيش، أو ما تبقى من الحرافيش. لا أبدا، ليست بقايا الحرافيش، إذن ماذا؟ يبدو أن الحرافيش هؤلاء ليسوا بالعدد ولا بالأشخاص، يبدو أنها فكرة تجسدت فى واقع فراحت تتشكل وتـُـشكل شخوصها من خلال طقوس محددة، وأماكن لها شاعرية متجددة، تخلّق ناسها كما تشاء، بكل تلك الحيوية والطلاقة والحرية والطفولة والحكمة والأمل، أو هذا ما بلغنى مما يلى:

ذهبت فى السادسة تماما إلى منزله، فوجئت أن بداية اللقاء كانت هناك، وجدت أن كلا من أحمد مظهر وتوفيق صالح قد سبقانى – لا أذكر أننى ذكرت هنا أن توفيق كلمنى عن الاستاذ مظهر ورغبته فى استشارتى، حمدت الله أننى رفضت القيام بدور الطبيب وإلا فقدت صفتى البسيطة العادية جدا مع ناس قبلونى هكذا فعلا، يبدو أننى أحاول أن أستعيد هذه الصفة الأغلى من أى صفة من خلال هذه الفرصة الجديدة التى لاحت لى – مكافأة – فى نهاية العمر، المفارقة الرائعة هو أننى كنت فى هذا الصباح فى لجنة ترقية الأساتذة، وكانت هى العكس تماما (نعم: تماما تماما) لصورة المساء هذه التى أحكيها الآن، أنا لم أختر تلك الصفة المهنية، أو الأكاديمية، لكنها تسبقنى رغما عنى وتحول بينى وبين الكثيرين من الناس الذين أحتاج قربهم أكثر!!

الباب موارب، والأستاذ واقف فى الردهه، و”هيـّا” بنفس اللهفة التى أصبحت تفرحنى، سأل الأستاذ: إلى أين؟، قال توفيق: ”فورت جراند” أو ما ترى، واختلفنا بأية سيارة نذهب: سيارتى أو سيارة أحمد مظهر، وقال الأستاذ مازحا: “نعمل قرعة” وأقنعتهم لأننى الأصغر، فسوف أكون السائق، من زمان لم أنتم إلى ثلة أكون أصغر واحد فيها!!! من أيام أن كنت أحس بالدونية أمام أخى الأكبر وأصدقائه وهم يلعبون كرة القدم ويهملوننى كما ذكرت فى سيرتى ( الترحال الأول “الناس والطريق ص 127)، أخذ الاستاذ ينبه توفيق أن يرشدنى بداية إلى الطريق الذى يؤدى إلى: “بتاع السوداني” وأجاب توفيق أنْ “طبعا“،

وانطلقنا: شارع نوال، فميدان الدقى، يُخرج الأستاذ قرب أن نصل الورقة أم عشرة جنيهات، هو الذى يدفع ثمن السودانى، أدركت أن هذا هو أحد الطقوس، أعفانا ذلك من أن يعزم أى منا بالدفع، فوجئت، وفرحت بهذا الاحترام لكل التفاصيل، السودانى واللب الأبيض معا بثمانية جنيهات وربع، نقف أمام المقلى، تحت الكوبرى مباشرة، يذهب توفيق ويعود حاملا الكيس، ويرجع بالباقى للأستاذ، جنيهين كاملين، يتساءل الأستاذ: لماذا (؟) فيخبره أن البائع تنازل عن ربع جنيه وهو يؤكد إبلاغ تحيته للأستاذ، وكنت قد سألت توفيق قبل هذه اللفة إن كان هناك ما يميز “بتاع” السودانى هذا، فأجاب: أبدا لكننا نمارس هذه الطقوس هى هى لا نغيرها، من عشرات السنين، من نفس المقلى: المهم الطريق،والركنة، النزول، والرجوع، المسألة ليست طلبا لجودة خاصة أو نكهة متميزة. لاحظت بعد أن وصلنا أن عدد حبات السودانى التى نتسلى بها فى السهرة لاتزيد عن عشرين أو ثلاثين، يأكل منها الاستاذ واحدة فقط، وأحيانا: ولا هذه الواحدة، لكن الذى يراه مصّراً على هذا الطقس، ويحسب لفتنا من منزله إلى شارع نوال، إلى ما تحت كوبرى ميدان الدقى، كان يمكن أن يتصور شغفه بالسودانى، أو إقباله عليه، ولما أبديت له هذه الملاحظة (فيما بعد)، قال ضاحكا: هل صعب عليك السودانى، ووعدنى أن يأكل حبتين أو ثلاثة، ربما مجاملة.

إلى فندق فورت جراند، جلسنا فى الردهة، وشربنا القهوة والشاى وتحدد ميعاد الثامنة إلا ثلث(!!) لمغادرة المكان، عرفت أن جولة الحرافيش لها خط سير محدد، فهى لا تكون من أولها إلى آخرها فى منزل توفيق، إذ لابد من ناس وشوارع، وحركة، وتنوع، هذه فواتح شهية للقاء. أثناء الحديث جاء ذكر الباقورى والأحاديث الدينية المكبِّـلة للعقل، والأخرى المحررة للفكر، واقتطف الأستاذ رأيا لمحمد الغزالى يقول: “إن المسلمين فى حاجة إلى مهندسين وأطباء أكثر من حاجتهم إلى وعاظ”، وتحفظت بينى وبين نفسى على الرأى وقائله، فمازال الأستاذ منبهرا بالعلم والتكنولوجيا وهو ما وصلنى من استشهاده بالحاجة إلى مهندسين وأطباء وكأنهما هما اللذان سينقذان الدنيا وما فيها ومن فيها.

جاء ذكر مصطفى محمود، (ربما بمناسبة ذكر أنواع المتكلمين فى الدين أو الهداة)، وكيف أنه كان أحد الحرافيش على فترات متقطعة قبل أن يتفرغ للتأكيد على معنى ”الجامع” (الذى يجمع) ما هو مستشفى ومكتبة ومتحف ومسجد، وتحمس الأستاذ توفيق قائلا أنه يحترم الدين، ولا يهمه إلى أى دين هو قد ولد فوجد نفسه فيه، المهم أنه يفكر، وسيظل يفكر، فقلت لهما إنه قد خطر ببالى يوما- وأظن حتى الآن – أن الله سبحانه سيحاسبنا على فعل التفكير وليس على محتواه، وأن الذى يأخذ هذه النعمة – نعمة التفكير مأخذ الجد، ثم توصله إلى ما توصله إليه هو عند الله من المكرمين، حتى لو أن التفكير الجاد العميق أوصل أحدنا إلى الإلحاد (لا قدر الله) ، ثم استمر يواصل نفس التفكير الجاد العميق فإنه سوف يصل إلى فطرة الإيمان ما دام لم يتوقف، (لم أذكر أو لم أتذكر “حى بين يقظان” لابن طفيل إلا وأنا أكتب الآن) – ثم إنه لو أن الله سبحانه قبض هذا المجتهد وهو فى مرحلة إلحاده بالصدفة، وكان فى “حالة كونه ما زال يفكر بنفس الجدية والأمانة”، فإن الله سبحانه سيغفر له ويجزيه خيرا، لأنه قادر سبحانه أن يمد خط تفكيره واجتهاده إلى غايته حتى بعد أن قبض روحه، ضحك الأستاذ ضحكة أخرى غير قهقهته، بلغنى منها أنها فرحة بالفكرة، ولم يعلق وقد اعتدت مثل هذه التعليقات الصامتة، أترجمها لصالح ما فى ذهنى من خلال رصد حركة جسمه، وفرحت، وعلق توفيق (مع أنه يعلم مدى التزامى) قائلا: “إنت بتطمن نفسك”، (قلت فى نفسى الآن: ولم لا؟ أليس من حقى أن أثق بعدله بلا حدود).

إنتقلنا من الفندق إلى بيت توفيق صالح، بعد أن عبرنا فوق الكوبرى أعلى ميدان الجيزة، ننحرف إلى شارع قرة بن شريك، يشير الاستاذ مظهر إلى بيوت قديمة جميلة ذاكرا أن: هنا كان مسكن نيازى مصطفى، وراقية إبراهيم، وأن هذا الحى كان من أرقى الأحياء وأجملها، كنا قد قطعنا شارع فيصل أثناء ذهابنا إلى منطقة الهرم – الفورت جراند الذى أصبح الآن الميريديان – جرت تعليقات تصف ما يمثله شارع فيصل من قبح بأنه الحى الذى يمثل روح وثقافة العائدين من الخليج، حى بلا فروسيه، حى من البلاستيك، بدا وكأنه تنقصه العلاقات الإنسانية الحقيقية الدافئة، حتى المقهى الذى يحمل اسم ”الحرافيش” فى هذا الشارع، والتى حكوا لى كيف أن صاحبها ذهب واستأذن الاستاذ فى الاسم، ليس فيها من الحرافيش الذى أتعرف عليهم الآن أية رائحة، ذكروا لى أن الحرافيش الأصليين قرروا أن يزوروها يوما للفرجة، وبرغم فرح صاحب القهوة وترحيبه بهم جدا جدا، إلا أنهم لم يجدوا فيها أية علاقة بهم، كانت خليجية لامعة، مكانيستعمل من الظاهر، ليس له عمق، ولا يحس فيه بنبض، أو هذا موجز ما وصلنى وليس نص تعليق الاستاذ أو توفيق، تصورت أننا يمكن أن نكون فى مرحلة ثقافية الآن يمكن أن تطلق عليها ثقافة الخليج وأستطيع أن ألخصها فى رباعية: “القرش، القبح، المسافات، الفردية”.

وصلنا بيت توفيق ونزل خصيصا لاستصحابى فى المصعد بعد أن أوصل الأستاذ ومظهر إلى الدور العاشر، المصعد قديم ولا يسعنا جميعا، فتخلفت وحدى، أنا الأصغر حتى نزل توفيق بذوق رقيق يصطحبنى المنزل على النيل فتصورت أثناء صعودى أننى سوف أجد النيل والقاهرة فى انتظارى بمجرد ولوجى باب الشقة، لكننى وجدت نفسى فى متحف نظيف صغير جميل، أفراد الأسرة فيه بدوا لى جزءا من هذه اللوحة الجميلة، أما الحجرة المخصصة لجلوسنا فقد كانت مستطيلة صغيرة جدا، خيل إلى أنها عربة قطار، لكنه صغير أيضا، وقد حسبت أنها لن تسعنا نحن الأربعة لكننى سرعان ما أستدفأت بجدرانها المتقاربة وأثاثها البسيط، كانت الشرفة التى تطل على النيل مغلقة، نحن فى يناير، جاء العدس، والبصل، والجبن الأبيض، وأكمل لى توفيق ما كان بدأه أثناء الطريق من حديث عن باقى طقوس هذا المساء، مساء الخميس، مساء الحرافيش، وعلمت كيف أن الاستاذ كان هو الذى يصحب معه كيلو الكباب من عند “عنتر” ملفوفا تفوح منه تلك الرائحة المصرية الذكية، أعلنت أسفى اننى التحقت بهم فى عصر “العدس” وقد حل محل الكباب، فحكى توفيققصة دخول العدس إلى مائدة الحرافيش، قال: إن الأستاذ كان قد مر بعد العملية فى لندن بفترة انصرفت فيها نفسه عن الطعام نهائيا، وبالصدفة أكتشف الأستاذ توفيق أن ثمة استثناء لفقد الشهية هذا حين قدمت له زوجة توفيق الفاضلة طبقا ساخنا من العدس المتميز، فإذا بشهية الأستاذ تفتح ويأتى عليه كله دون توقع، ومن يومها حل العدس محل الكباب دون تردد، وإذا ذكر العدس فلابد أن يحل فى دائرة أى مصرى عريق ما هو بصل أخضر، فيتذكر الأستاذ توفيق حادثة طريفة عن البصل، فقد علم هو والأستاذ (وكلاهما عنده ما يسمى السكرى: مرض السكر)، أن البصل دواء للسكر، فقررا أن يتناولا فى طعام الغذاء يوميا بصلا، وفى أول يوم تناول الأستاذ البصل ظُهرا أيقظوه على نبأ فوزه بجائزة نوبل، فحدث ارتباط سعيد طريف بين ما هو بصل، وما هو نوبل (وبدا لى دون ذكر ذلك أنه لو علم هذا الإرتباط بعض المتكالبين على الجوائز، إذن لاختفى البصل فى الأحياء التى يسكنها أشباه المبدعين). تكملة الحكاية الطريفة: أن سفير السويد حين حضر فى المساء ليهنيء الأستاذ فى المنزل، ودار الحوار، تذكر الأستاذ فجأة حكاية البصل هذه وما تناوله منه على الغذاء، فخجل أن تكون ثمة رائحة متبقية، وبرقته المعهودة وخجله الدمث راح ينظر بعيدا وهو يكلم السفير، ويشيح بوجهه قليلا أو كثيرا عن رأس السفير، وهو يحاول أن يجنبه رائحة فمه كما يظن، وضحك الأستاذ – وتوفيق يقص علىّ القصة- فى طفولة رائقة، وكأن خجله عاوده، لكن ما عاد يهمه!

أنطلق أحمد مظهر بعد سماعنا شكاواه المعدية والقولونية، فحكى لى عن علاقته بالأكل، وبالنوم، وبالاسترخاء، وبمحاولة تجربته التحليل النفسى مع المرحوم الأستاذ الدكتور أبومدين الشافعى(1)، وكيف أنه – الأستاذ مظهر- فى صدر شبابه بعد سهرة فى كازينو بديعة، وتناول بعض ما يشبه الفستق عن طريق الخطأ، فإذا به ليس فستقا، ولم يعرف ماذا كان أصلا، لكن طعمه كان مزعجا والسلام، قال إن هذه الخبرة جعلته فجأة يخاف من الأكل بكل أنواعه، حتى وصل حتى الإمتناع الكامل (إلا عن بعض الماء) لمدة طويلة، ربما سنوات، وأنه كان قد نسى هذه الخبرة، ولكن حين عاوده فقد الشهية مؤخرا هذه الأيام، وعاودته انقباضات وثقل المعدة، تذكر هذه الخبرة باهتة لكن دالة، كان صوته هادئا فى أول الجلسة حتى لا يكاد يسمع، ولكن بمرور الوقت، أصبح أكثر طلاقة وأعلى نبرة، وإن كان لا يبذل الجهد اللازم لتوصيل الحديث للأستاذ مباشرة، فيقوم توفيق بدور الموصل أولا بأول.

يحضر التشكيلى (المزارع: هذا ما فهمته) جميل شفيق، لم أره من قبل، وبصراحة لم أكن أعرفه، رأيت فنانا مصريا أسمرا يتكلم عن النساء المُهرات بشاعرية خاصة، فذكـرنى بالمرأة المهرة التى كانت مسئولة عن المخيم الذى خيمنا فيه قرب فينسيا وسجلت عنها جزءا كبيرا من الجزء الأول من الترحالات “الناس والطريق” (الترحال الأول – الفصل الثالث “ضيافة المرأة المهرة) وهو مزيج من أدب الرحلات.

حكى لنا جميل حادثة قريبة لها دلالة خاصة فى مجتمعنا الآن: كانت مجموعة من الزوار الأجانب يشاهدون جانبا من أعماله التشكيلية، وكانت بينها بعض الاسكتشات التى لم تكتمل رسمها منذ الستينات، وهى تمثل عنده أهمية خاصة ربما تشير إلى مرحلة معينة من تطوره الفنى، وأعجبت الزائرة الأجنبية (أمريكية على ما أذكر) بأحد هذه الاسكتشات، وطلبت شراءها، فأجابها جميل أنها لم تكتمل، فأخذت تلح وهى تلوح بأنها مستعدة أن تدفع فيها أى ثمن كان، وأخذ يبين، يشرح لها سبب أنها ليست للبيع، لأنها لم تتم، فتصاعد إعجابها بالإسكتش، وربما زاد بسبب الإمتناع والتحفظ، ولما التقط مدى إعجابها وجديتها أهداها لها بلا مقابل، فرحت بسماع هذه القصة، إذ ربطت عندى بين كرم المصرى، وجمال الفنان، ومعنى تذوقه ياه !!!!

قصة أخرى حكاها جميل قال إنه ربما فى سنة 1990 وصله خطاب رقيق من شاب اسمه “شريف”…... ذكر فيه كلاما بدا لجميل نقدا متميزا هاما عن مرحلة الأبيض والأسود التى يتميز بها فنه وكيف ربطها بالمرحلة السوداوية التى تمر بها مصر، وعن رهافة الحس وغير ذلك، وأنه استقبل هذا الخطاب بجديه وشكر صاحبه بينه وبين نفسه، وهولا يعرفه، ثم نسى الخطاب وصاحبه تماما، إلا أنه وهو يقلب أوراقة مؤخرا (هذا العام) وجد فى يده هذا الخطاب، فقفزت إليه المشاعر القديمة والعرفان ، وتذكر كيف أن هذا الشاب الناقد الجميل كان ما زال طالبا فى سنة ثانية فنون جميلة، قال لنفسه: يا ترى أين هو الآن؟ لابد أنه تخرج، ترى هل هو من المتفوقين؟ هل يدرس الآن؟ هل مازال بهذه الرقة والدقة فى النقد؟ ثم حكى كيف زارته فنانة صغيرة فى الأتيليه تدرس الماجستير بعد سنوات، ورجح لسبب ما أنها تعرف الشاب إذ استنتج أنها فى سنه، وربما كانا من دفعة واحدة، فسألها عنه وذكر لها اسمه، فإذا بوجهها يتغير ليكتسى بحزن صعب، وهى تقول “إنه مات”، تابعت الحكاية ولا أنا أعرف ما مناسبة حكيها، ولا أنا رفضت سماعها مع أن السياق لا يحتاجها، انتبهت إلى أن هذا هو طابع هذا اللقاء: كل واحد يحكى ما يشاء، بغض النظر عن السياق الغالب، دون أن يكون ملزما أن يكون ردا على تساؤل محدد مثلا، ليس معنى ذلك أن المسألة مجرد فضضة، فضلت أن أسمى ذلك “تقارب سامح بلا شروط”، إنتهت القصة الصعبة الدالة، وحين خطر ببالى، لست أدرى لماذا، ربما من تأثير مهنتى، أن هذا الشاب الرقيق ربما يكون قد انتحر سألت جميل فى فزع حزين عن احتمال ذلك، فأجاب بما هو أصعب، وأن زميلته أخبرته أن السبب كان السرطان، ساد جو أكثر قتامة، لكنه لم يدم طويلا، فهذه الجلسة لا تحتمل إلا الصدق دون مبالغة، والظاهر أن جميل قد أدرك أنه لم تكن ثمة مناسبة لهذا الحكى بعد حكاية كرمه مع الزائرة الأجنبية، فأراد أن يتحول بالحديث كله إلى ما هو أخف فأخف، ووافقنا دون أن يستأذننا، حتى بدا أننا نسينا الحكايتين معا.

مضى جميل، وكأنه يعتذر عن ما فعل بنا، يحكى بعض النكات العادية، والخارجة قليلا (أو كثيرا)، وحتى لا يذهب الذهن إلى أبعد مما حدث، سوف أحكى واحدة:

قال جميل أن أمرأة اختفت من منزل زوجها لمدة يومين اثنين، وحين عادت بعد أن بحث عنها زوجها، وانشغل، وحزن وكذا، سألها: أين كنت، قالت: لقد اختطفنى بعض الشبان واغتصبونى لمدة ثلاثة أيام بلياليها، فسألها ولكنك لم تغيبى إلا يومين، فأجابت نعم ولكنى ذاهبة إليهم الليلة.

شارك الأستاذ بتخفيف الجو بعد حكاية جميل، فقال نكتة (قديمة بالنسبة لى)، قال: أن الرئيس قرر أن يقود سيارته بنفسه كسرا للملل فى طريق ممتد (مثل السويس مثلا) فتجاوز السرعة فأوقفه المرور وطلب الضابط من الشرطى أن يحضر رخصته، فذهب الشرطى وعاد مترددا، فنهره وأمره أن ينفذ الأمر، فألمح الشرطى أن السيارة لشخص مهم، ولابد أن يكون مهما جدا، فلم ينتبه الضابط وأصر أن يحضر الرخصة أو يفصح عما يخفيه فأجاب الشرطى: “إنه شخص بالغ الأهمية حيث أن سائقه هو رئيس الجمهورية شخصيا”. برغم أننى سمعت هذه النكتة من قبل كما ذكرت، إلى أنها بدت لى جديدة حين حكاها الأستاذ بطريقته الطيبة، وضحك منها هو شخصيا، فشاركته وضحكت أكثر مما ضحكت عند أول سماعها جديدة طازجة، ليست المهم فى النكتة ظرفها أو تهذيبها أو حضورها لكن المهم هو ما وصلنى كيف أن الأستاذ ليس إلا شخص عادي يشارك فى كل شىء، فى الاستماع، فى الدهشة ، فى التساؤل، فى إعادة النظر،فى المشاركة، فى التنكيت، فالضحك الخالص.

أثناء وجودنا فى فورت جراند قال لى الاستاذ إنه حزين لما سمع من الأستاذ محمد (أمس)، قاطعته متسائلا: أستاذ محمد من؟ قال: الأستاذ محمد يحيى، انتبهت أنه يتكلم عن إبنى، فانزعجت محتجا معترضا متسائلا: من الذى أسْتَذَهُ من ورائى؟ ومنذ متى؟ وانتهزت الفرصة لأوضح له أننى ما زلت أدهش وهو يكنينى يحيى بك،فشرح لى أنها العادة، وقال: لقد عودتنى الوظيفة ألا أنادى الناس بأسمائهم مجردة تحت أى ظرف، أنت تعلم أنك إن لم تدخل على الرئيس فى الصباح بادئا بأنه: “سعدت صباحا يا سعادة البيه المدير”، فلن يمر يومك على خير. وضحكنا. ثم أكمل: أنه بلغه من “محمد” (هكذا أكتبه الآن، برغم أن الأستاذ واصل أستذته) أن أحدا من شباب مصر لم يعد يريد أن يحمل المسئولية، إلا الإرهابيين بطريقتهم والعياذ بالله .!!!!. وعقب الاستاذ قائلا: إن المصرى والشباب المصرى خاصة كان طول عمره يتحلى بالفدائية، فأين راحت؟، وأضاف: أنا أشهد للمصريين بالفدائية، فكيف يقول “محمد” أنها اختفت عند الجميع إلا عند الإرهابين، كان كل الشباب زمان يقولون “نموت وتحيا مصر، ويموتون فعلا، وتحيا مصر”، أما لو صدق كلام محمد، فإن الذى يقولها الآن هو الإرهابى، ولكنه للأسف يموت ولا يحيا أحد، ثم أضاف: يبدو أنه أحتفظ بالفدائية وفقد هدفها وتوجيهها للحياة، وكأنه يقول ”نموت ويموت معنا من أماتونا”، أو ”نميت ونموت مادمنا لا نعيش”.

كنت شبعانا نسبيا، فشاركت فى العشاء من بعيد لبعيد، برغم الدخان المتصاعد من الوعاء العميق الذى به العدس، وبرغم قطع الخبز (أو ما شابه) المربعة الصغيرة التى لا يزيد طول ضلعها عن سنتيمترا واحدا، وهى مقطعة وربما مقلية حتى تبدو بهذا الإغراء والدلال، وبدا لى العدس فى انتظارها فخورا بانتصاره على الكباب بغير رجعه، فراح يزهو وهو يزين المائدة باعتبار أنه حصل على حكم نهائى بــ رد “الاعتبار”.

بدت شهية الأستاذ مفتوحة، ولونه أكثر توردا، دعوت له، وخفت عليه من عينى، وقرأت قل أعوذ برب الفلق فى سرى، وسألته، منتهزا الفرصة: هل عادت الشهية وعاد يستشعر طعم الطعام والماء، قال فرحا نعم عادت تقريبا مائة فى المائة، وكعهده فى الدقة راح يستدرك: الطعام نعم، ولكن الماء مازال: إلا قليلا، ثم عاد يستدرك ثانية، لكن هذا العدس (فى هذا المكان هكذا)، لم يفقد أبدا طعمه ونكهته تحت أية ظروف.

ظللت طول الوقت أتساءل أين موقع السودانى واللب اللذان غيرنا طريقنا خصيصا لشرائهما بثمانية جنيهات وربع، قالوا لى: “بعد الأكل”، وتأكدت قبل انصرافى أنها عادة طقسية أكثر منها أكلة محددة أو تسلية خاصة، إنها علاقة بالحياة، برموزها، بأشيائها الصغيرة جدا، الهامة جدا، قد لا تكون هامة فى ذاتها، لكنها تكتسب أهميتها بما نعطيه لها وبما تربطنا معاً من خلالها.

خرجت وأنا فى حال، حمدت الله أن أول لقاء كان رشفة محدودة لكنها متنوعة من رحيق الحرافيش، كانت عينة طيبة، وخيل إلى أنها مناسبة لحالتى هكذا حتى أستطيع أن أتمثلها على مهل، ولم أكن متأكدا هل يمكن أن أواصل الانتساب إليهم – مع إصرار الأستاذ والأستاذ توفيق ثم كيف انضم إليهم أحمد مظهر على ضرورة حضورى كل خميس،

لا…لا …

هم يصرون كما يشاؤون لكننى – شخصيا – لم أقرر بعد

أشعر أننى غريب فعلا

أفتقد البعد التاريخى لما يجرى

ماذا أفعل؟.

الجزء الثانى

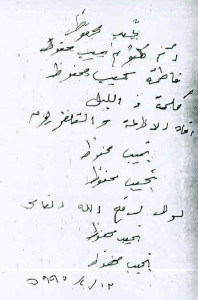

من كراسات التدريب (1)

نجيب محفوظ

أم كلثوم نجيب محفوظ

فاطمة نجيب محفوظ

كلمة فى الليل

إتحاد الأذاعة والتليفزيون

نجيب محفوظ

نجيب محفوظ

لولا دفع الله الناس

نجيب محفوظ

نجيب محفوظ

13-2-1995

القراءة

عاد، دون غياب كثير، إلى كتابة اسمىْ كريمتيه، بعد اسمه، ثم كتب عبارة لم أجد لها فى نفسى ما يثير تداعياتى دون تعسف، “كلمة” فـ “الليل”، لفظ “الكلمة” وحده يستجلب تداعيات بلا حصر، فما بالك حين يضيف إليه “فـ” “الليل”، ماذا يا ترى خطر بباله، فى هذه الظروف فارتبطت “الكلمة” “بالليل”؟ هل هى الكلمة التى تضىء ليله بعد كل هذه الصعوبات؟ ربما

ثم كتب بعد ذلك مباشرة “اتحاد الإذاعة والتليفزيون”، وليس الإذاعة والتليفزيون، ولو فعل فربما كنت سوف أستعبط وأعرج إلى ما بلغنى عن علاقته بهما، لكنه حدد أنه الاتحاد!! لعل خاطرا خطر له يتعلق بهذا الاتحاد بالذات، لأول مرة أنتبه إلى أنه “اتحاد”، وليس مؤسسة، …المهم:

جاء فى وسط تدريبه اليوم بأنه “لولا دفع الله (نقط، وحرف غير واضح ثم …) تعالى”

هنا أستطيع أن أتوقف قليلا، بل كثيرا، وأترك لتداعياتى العنان:

“فصل” فى دفع الناس بعضهم ببعض:

“…ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لفسدت الأرض”. (البقرة 251) (2)

“….ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا”. (الحج 40)(3)

نبدأ بالتأمل فى تعبير “بعضهم ببعض”، وليس “بعضهم لبعض” (بالحروف الجر!!!)

أن يتدافع الناس “فى” بعضهم البعض (ببعض) غير أن يدفع الناس بعضهم بعضا.

الذى يتابع لفظ الناس فى أغلب القرآن الكريم لابد أن يصله أنه كتاب للناس، وخطاب للناس قبل وبعد خطاب المسلمين.

تدافع الناس “ببعضهم البعض” بلغنى أنه هو الذى يحول دون التعصب خاصة وأن الآية التى تكتمل (فى سورة الحج بالذات) تفيد أن هذا التدافع هو الذى ينقذ كافة دور العبادة من الإزالة والتحطيم والإلغاء، بل لعله قادر أن يحافظ على كل دار يذكر فيها اسم الله كثيرا فى مواجهة محاولات الهدم والإلغاء، وهو هو – هذا التدافع- الذى يحول دون أن تفسد الأرض. (البقرة)

يا ترى ماذا كان يلوح فى خلفية وعى الاستاذ حين حضره هذ الجزء من هذه الآية هكذا؟

الذى حلّ بوعيى أنا بفضل هذه الباء “ببعض” وليس اللام “لبعض” هو حراك الحوار بين الناس بشكل: فيه زخم، وقبول، ورفض، واحتواء، وصبر، وجلد، واستمرار: هذا الحراك الذى يتدافع فيه الناس معا تحت مظلة الرحمن هو الذى يمنع أن تهدم أى دار عبادة مادام اسم الله يذكر فيها كثيرا.

فى تصورى أن هذا هو أول معنى يمكن أن يستجلب هذه الآية إلى وعى الاستاذ، ومن ثم يقفز إلى وسط لوحته التشكيلية هكذا.

ثم رجعت إلى بعض ما تيسر لى من تفسيرات رفضتها جميعا (إلا أجزاء منتقاة) ليس لأنها خطأ أو اختزال أو تعسف كما بدت لى لأول وهله، ولكن لأننى استبعدت أن يكون أى منها قد حل هو أو ما يقاربه فى وعى الأستاذ أثناء تدريبه، فى حدود ما عرفته عنه ومنه.

أنتهز هذه الفرصة لأكرر أننى لا أفسر القرآن الكريم لا بالعلم، ولا بالمعاجم، ولا بأسباب النزول، اقترحت مرارا أن يتعامل من يجتهد على مسئوليته مع القرآن الكريم، كمصدر إلهام مفتوح، وهذا ما أسميته منهج الاستلهام، أستقبل القرآن الكريم باعتباره وعيا كونيا أكرم الله به نبينا عليه الصلاة والسلام حين أنزله عليه بلغة قادرة جميلة، ليهدى به من يشاء من عباده، لا توجد وسيلة أخرى تصلح لعامة الناس حتى يتواصلوا مع الوعى الكونى أفضل من ألفاظ لغة قادرة، إلا أن هذا لا يبرر أن تحل الألفاظ كما خنقتها المعاجم محل الوعى/الوحى/ الإلهى/ الكونى فتحول بيننا وبين حركية التواصل كدحا إليه.

الألفاظ هى أدوات توصيل جيد للوعى وليست سجنا له فى معانيها المخزونة، ومع ذلك فلا مفر من احترام كل محاولة، ونحن ندعو الله تعالى أن يغفر لكل مجتهد مفسر بحسن نية، أو قصور أداة، ثم لا نستسلم له، بل ننحيه جانبا ونروح نستلهم نحن باجتهاد مثابر ما نحن مسئولون عنه مما يصلنا من زخم هذا الوعى مباشرة.

نبدأ بالنظر فى معانى لفظ “دفع” أغلب التفسيرات بدأت من الالتزام بمعنى ضيق للفظ: “دفع” “دفع الشىء إذا نحاه وأزاله بقوة”: لكن الدفع يشمل معان كثيرة أخرى، منها أن تدفع بالتى هى أحسن، نحن أعلم بما يصفون (المؤمنون 96)، وأيضا “وادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم” (فصلت 34)،

إلا أن أغلب المفسرين اكتفوا بمعنى الدفع فالإزالة فالمحو، مما أدى إلى أنهم راحوا يصورون المسألة استقطابا على أنها: دفع الحق (أو أهل الحق) للباطل (أو أهل الباطل)، فانقلبت الحكاية إلى قتال وإهلاك وما إلى ذلك مثلما جاء فى تفسير الجلالين الذى قال بالنص (سورة الحج): ” لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض”، أى: “لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء، لاستولى أهل الشرك وعطلوا أرباب الديانات من مواضع العبادات ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة …..، فكأنه قال: أذن فى الناس بالقتال”،…إلخ

وهات يا شرح على كيف ينبغى على أهل الحق الذين صنفهم المفسرون دون الله فى هذه الآية أنهم كذلك، كيف عليهم أن يمحقوا أهل الباطل حتى الإزالة بهذا “الدفع”، أى والله!!! انتقى أغلب المفسرين هذا المعنى ليشعلوا به نار الحرب هكذا، مع أن الآية الكريمة بها من المعانى التى تؤكد أن المسألة هى “ذكر الله كثيرا” فى كل مكان، وعلى كل ملة، وبكل لسان بما يتفق مع “لا نفرق بين أحد من رسله”، المهم: أقام المفسرون معركة متصلة بين الناس وبعضهم البعض بعد أن قسموهم إلى أهل الباطل وأهل الحق، بل وراحوا يتبارون فى تفسير لماذا جاءت الآية فى سورة الحج بالمساجد بعد البيع والصوامع والصلوات، وهات يا رد على النصارى الذين قيل أنهم انتهزوا الفرصة ليدّعوا إن هذا التقديم دليل على أن الله تعالى يعتبر النصارى برهبانهم ثم اليهود أولى بالتقديم على المسلمين، فيرد عليهم مسلم متفذلك بأن التأخير لا يعنى التهوين أوالتقليل وكلام من هذا (أى والله !!)

حضرنى تساؤل يقول: كيف يتكلم المفسرون عن أهل الحق بكل هذه الوثقائية وكأنهم عرفوا الحق يقينا فعرفوا أهله تحديدا، وجدت أن أغلب المفسرين يتعاملون مع الحق باعتباره كيانا ساكنا هو معتقدهم دون غيرهم، وبالتالى فهم الأوصياء عليه حصريا، حتى انتهى بعضهم إلى ” ومما تقدم يُعلم أن (الحق) فى اللغة يقوم على معنى الثبوت والوجوب والصحة. فالحق هو الثابت الواجب والصحيح.“ فيصلنى هذا المعنى باعتباره عكس ما أعرفه عن تفجّر الحق فى تجليات متنوعة من كافة تنوعات حركية الإبداع، وهو ما استلهمته من الآية من البداية، ثم يمضى المفسرون بعد أن ثبّتوا الحق ساكنا هكذا برسم الباطل وأهله ليختزلوا تدافع الناس ببعضهم البعض، إلى حث أهل الحق على دفع أهل الباطل حتى إزالتهم كما سبق أن أشرنا وبالنص: “فالباطل نقيض الحق وهو ما لا ثبات له عند الفحص”، مع أننى أعلم نفسى وطلبتى من الباحثين طول الوقت أن الحق هو رؤية مرحلية دائمة التجدد، وأن “الفرض” الجيد هو الذى لا يثبت عند الفحص، بل هو القادر على تخليق فروض أكثر ثراءً وإثراءً.

تفسير المفسرين هكذا فهمت منه معنى الجمود المطلق الذى يختبئون تحت سقفه من أية محاولة اجتهاد أو إبداع، هذا الجمود اليقينى هو الذى سمح لهم بتفسير هذه الآية عكس ما هى تماما، ومن ثم إعلان حرب الإبادة لفريق بذاته دفعا إهلاكيا” قالوا: نريد بالحق فى بحثنا ما هو ثابت وصحيح وواجب فعله أو بقاؤه من اعتقاد أو قول أو فعل بحكم الشرع. ونريد بالباطل نقيض الحق أى ما لا ثبات له ولا اعتبار ولا يوصف بالصحة ويستوجب الترك ولا يستحق البقاء، بل يستوجب القلع والإزالة وكل ذلك بحكم الشرع. ونريد بالتدافع بين الحق والباطل تنحية أحدهما للآخر أو إزالته ومحوه بالقوة عند الاقتضاء”.

رفضت تماما أن يكون أيا من ذلك قد حلّ بأى درجة فى وعى الاستاذ، بل إنى رفضت أن يكون تفسيراً للآية من أصله، بل إنى تصورت أنه عكس ما أرادته الآية تماما

اجتهاد: كيف قفزت هذه الآية إلى وعى الأستاذ

تصورت، على مسئوليتنى، وفى حدود علمى بالأستاذ أن من أهم ما يشغل هذا الشيخ الجميل من أمر الناس على هذه الأرض فى هذه الفترة (وفى كل فترة) هو: أولا: ألا يُفسد عبث المفسدين والمسطحين والظّلَمة، أرض الله وثانيا:ألا تهدم “صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا(4)، ومن هنا حضر هذا الجزء من الآية فى وعيه أثناء تدريبه.

رجحت أن الأستاذ تتفتح مسام تلقيه الإلهام الكونى من الداخل ومن الخارج، فيحل القرآن الكريم فى وعيه، ثم فى يده، ثم فى قلمه، فيقفز هذا الجزء من الآية، فى بؤرة الشكل الهندسى لهذه اللوحة تماما كما قفزت آية التوحيد فى بؤرة تشكيل لوحة سابقة فى قراءة سابقة (نشرة 25-2-2010) ” لاحظ معى – لو سمحت – كيف أحاط بالآية “نجيب محفوظ” قبل هذا الجزء مباشرة: مرتين، وبعده “نجيب محفوظ” مرتين، بتوسيط متوازن.

هكذا يحضرنى الآن احتمال أن القضية التى تحركت فى وعيه – فى تلك اللحظة – كانت دفع فساد الأرض، والحفاظ على كل أماكن العبادة دون استثناء: ما دام “يذكر فيها اسم الله كثيرا”، (قرأت هذا الختام للآية بالتنبيه على ذكر الله كثيرا عائدا ليس فقط على آخر كلمة “مساجد” كما ذهب كثير من المفسرين، وإنما على كل أماكن العبادة التى يذكر فيها اسم الله كثيرا.)

تفسير آخر أطيب وأقرب:

ثم تفسير آخر قرأته بين التفاسير، فوجدته أقرب إلى “من هو الاستاذ” و”ما هو الإبداع”: وهو التفسير الذى جعل دفع الناس بعضهم ببعض هو: هو دفع غضب الله عن كافة الناس تكريما ومكافأة لتواجد وفعل الخيرين منهم وهو المعنى الذى يربط رحمة ربنا بنا، وصرفه البلاء عنا، بوجود فئة منا بيننا تمثل الجانب الخيّر المبدع من الوجود البشرى،

يقول هذا التفسير: إن الله سبحانه يدفع الإفساد والهدم عن كافة الناس بفضل بعضٍ منهم من هؤلاء الصفوة كما يلى:

“النَّاس الْمَدْفُوع بِهِمْ الْفَسَاد مَنْ هُمْ ؟ فَقِيلَ: هُمْ الْأَبْدَال“

فأروح أبحث عن مفهوم “ الْأَبْدَال ” الذى جاء فى بعض الأحاديث الشريفة، الضعيفة، أو الصحيحة المحتملة الصحة، فأفرح، رجحت أن هذا المعنى قد يكون قد حل فى وعى شيخى فاستدعى الآية، فهو المعنى الأقرب لما أعرفه عن الاستاذ.

مفهوم الْأَبْدَال الذى وصلنى باعتبار أنه تأكيد لفضل الطيبين الخيرين وهم – فى رأيى – الذين يمكن أن يتواصل وعيهم مع الوعى الكونى إليه تعالى، بما يبدعون، ويكشفون، وينيرون به على ناسهم، حيث يكون وجودهم بما هم، وبما يفعلون، وبما يبدعون سببا فى أن يغفر الله لناسهم، ويحفظهم ويعينهم، أخذت من فكرة الْأَبْدَال هذه ما يقربنى من فكرة معاصرة تلح علىّ بتعميم مسئول، موجزها:

إن هذا هو دور المبدعين الحقيقيين فى كل عصر، حتى أننى حين أهاجم أمريكا مثلا، وأتمنى لها الزوال بما فعلت وتفعل، أتذكر لتوى المبدعين فيها الذين يتصدون ليس فقط لظلم السلطات بها وتعصبها وتحيزها وما يمارسه القتلة فيها فى طول الدنيا وعرضها، هؤلاء المبدعون وهم أمريكيون يتصدون أيضا للشر كله عبر العالم، فأرجح أنهم هم الذين يحمونها، يحموننا، من غضب الله ولو مرحليا، فهم “أبدال هذا العصر” حتى فى أمريكا.

رجعت إلى مزيد من الشرح عن أصل الأبدال بعيدا عن تصوراتى فوجدت مثلا أنه من بعض ما أخذ من أقوال رسولنا الكريم صلوات الله عليه:

“…. إِنَّ الْأَنْبِيَاء كَانُوا أَوْتَاد الْأَرْض، فَلَمَّا اِنْقَطَعَتْ النُّبُوَّة أَبْدَلَ اللَّه مَكَانهمْ قَوْمًا …..”، لَمْ يَفْضُلُوا النَّاس بِكَثْرَةِ صَوْم وَلَا صَلَاة وَلَكِنْ بِحُسْنِ الْخُلُق وَصِدْق الْوَرَع وَحُسْن النِّيَّة وَسَلَامَة الْقُلُوب، فَهُمْ خُلَفَاء الْأَنْبِيَاء قَوْم اِصْطَفَاهُمْ اللَّه لِنَفْسِهِ وَاسْتَخْلَصَهُمْ بِعِلْمِهِ لِنَفْسِهِ. وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِى: هُمْ الشُّهُود الَّذِينَ تُسْتَخْرَج بِهِمْ الْحُقُوق، ثُمَّ تَلَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلَوْلَا دَفْع اللَّه النَّاس بَعْضهمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الْأَرْض). وَقَالَ قَتَادَة: يَبْتَلِى اللَّه الْمُؤْمِن بِالْكَافِرِ وَيُعَافِى الْكَافِر بِالْمُؤْمِنِ. وَقَالَ اِبْن عُمَر قَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّه لَيَدْفَع بِالْمُؤْمِنِ الصَّالِح عَنْ مِائَة مِنْ أَهْل بَيْته وَجِيرَانه الْبَلَاء) . ثُمَّ قَرَأَ اِبْن عُمَر “وَلَوْلَا دَفْع اللَّه النَّاس بَعْضهمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الْأَرْض”.

نعم كل هذه المعانى التى تشمل عندى باللغة الأحدث: زخم الإبداع الذى يتطلب حركية التدافع بما هو نحن معا، فى مساحة من السماح، كدحا متدافعا معاً، ببعضنا البعض إلى وجهه تعالى.

ما رأيكم؟

أليس الاستاذ هو من هؤلاء “ الْأَبْدَال“، هذا ما حضرنى حالا، فدعوت الله أن يمتد أثره من الْأَبْدَال بيننا حتى بعد رحيله، وفهمت لماذا لم يصلنى رحيله حتى الآن.

وبعد

هل يكون الأستاذ إلا أحد هؤلاء؟

وهل ما نحن فيه من ستر نسبى برغم كل شىء إلا بفضله وفضل أمثاله؟

ياه!!

كل هذا فى قراءة صفحة تدريب واحدة

إذن لتسمحوا لى أن أوجل قراءة الصفحة الثانية إلى الخميس القادم.

[1] – الذى مات مقتولا بيد مريضه البارنوى فى أوائل الخمسينات، وكان الحوار حول قتله بين المرحوم الدكتور عمر شاهين، والمرحوم كامل الشناوى، فى يوميات الأخبار، سببا فى انتباهى إلى أن هناك فرع فى الطب اسمه الطب النفسى، وأن بإمكانى أن أشتغل به، وكنت بعد طالبا فى سنة رابعة طب على ما أذكر.

[2] – بسم الله الرحمن الرحيم “..فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ” صدق الله العظيم سورة البقرة الآية “251”.

[3] – بسم الله الرحمن الرحيم “.. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ” صدق الله العظيم سورة الحج الآية “40”.

[4] – الصومعـة موضع الرهبان، وسميت بذلك لحدة أعلاها ودقته، …والصلاة: اسم لمتعبد اليهود، وأصلها بالعبرانى صلوتا فعربت، والبيع: اسم لمتعبد النصارى، اسم مرتجل غير مشتق.

يحيى الرخاوى طبيب نفسى

يحيى الرخاوى طبيب نفسى