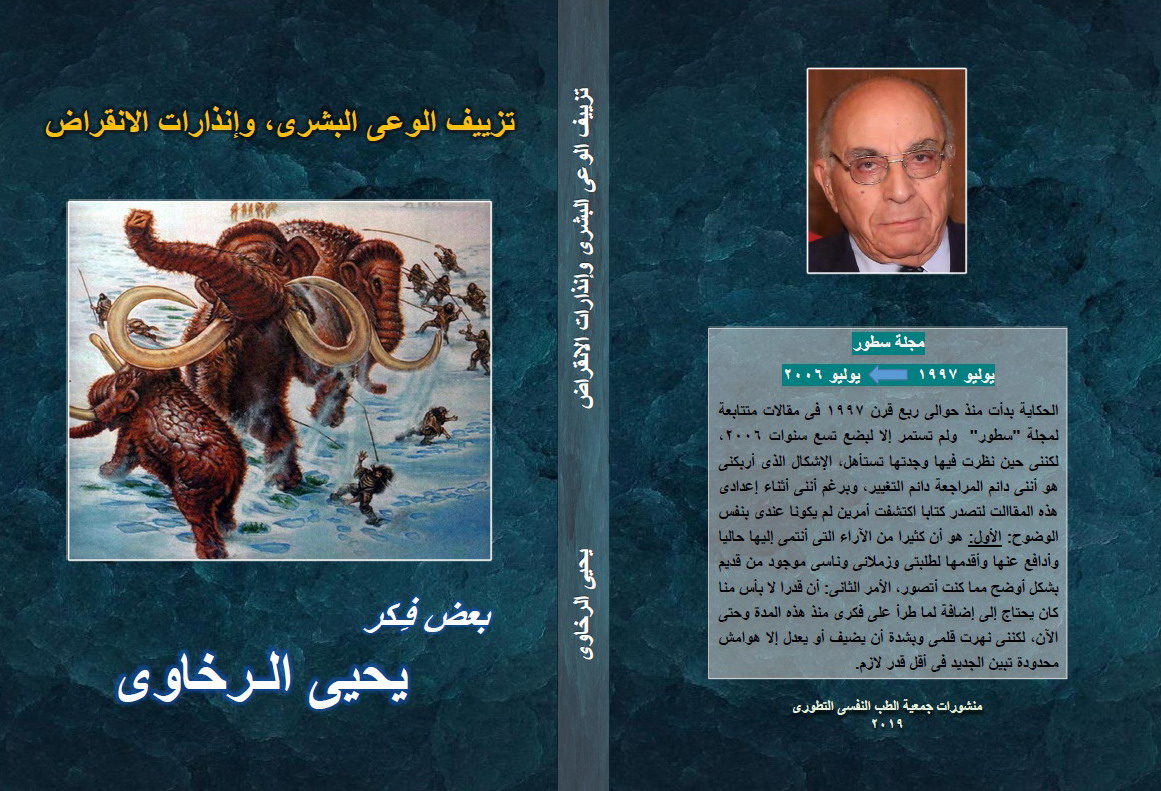

يحيى الرخاوى

(مجلة سطور)

(من يوليو 1997 إلى يوليو 2006 )

2019

الإهـــداء

إلى أ.د. رفعت محفوظ

&

أ.د. عماد حمدى غز

أثناء محاولتى جمع ما بدر عنى دون ترتيب استجابة لما كان يطلب منى بصفتى مواطنا مشاركا يعتقد الطالب أن عنده ما يستحق أن يصل إلى ناسه، تفضلت د/ فاطمة نصر رئيس تحرير مجلة سطور بهذا التكريم الطيب وأتاحت لى أن أواصل الكتابة غير المنتطمة فى مجلتها البليغة والحرة “سطور” ولم أتخيل أن تتجمع يوما كتاباتى معا فيما يستحق النشر مكتملا، لكن أبنائى فى سكرتاريتى قاموا بتلقائية طيبة بهذا الجمع وأحضروا هذه المجموعة من المقالات التى وجدت بها ما يستحق أن يظهر مجتمعا. الإشكال الذى أربكنى هو أننى دائم المراجعة دائم التغيير، وبرغم ذلك، فقد اكتشفت أننى أثناء إعدادى هذه المقالات لتصدر كتابا أمرين لم يكونا عندى بنفس الوضوح: الأول: هو أن كثيرا من الآراء التى أنتمى إليها حاليا وأدافع عنها وأقدمها لطلبتى وزملائى وناسى موجود من قديم بشكل أوضح مما كنت أتصور، الأمر الثانى: أن قدرا لا بأس منها أصبح يحتاج إلى إضافة لما طرأ على فكرى منذ هذه المدة وحتى الآن، لكننى نهرت قلمى وبشدة أن يضيف أو يعدل إلا هوامش محدودة تبين الجديد فى أقل قدر لازم، مع أن ما جرى فى هذه السنوات (ما يقرب من عشرون عاما) أكد مخاوفى على هذا الكائن الرائع من الانقراض وهو التوجه الغالب فى معظم ما جاء فى هذا العمل. وبرغم من أننى مازلت أتمسك بمعظم ما جاء فى كل المقالات بلا استثناء وأن التغيرات التى طرأت على فكرى وموقفى ليست قليلة إلا أننى فضلت أن تخرج هذه المجموعة دون أى تعديل أو تطور باعتبار أنها تسجيل تاريخى لمرحلة فكر مواطن مصرى مجتهد، وأن من علامات إشارات الإنذار أنها تضئ وتنطفئ بانتظام وباستمرار لعلها تنبه الغافل أو هى ربما توقظ النائم. يحيى الرخاوى 30/9/2019

مقدمة

مقدمة